von Paul C. Martin (aus Zeitensprünge 2/2001)

Karl der Große kannte das Phänomen „Schrift“ bestens. Er hat zahlreiche Urkunden, die das „Karlsmonogramm“ zeigen, mit seinem berühmten „Vollziehungshäkchen“ rechtskräftig gemacht. Es ist ganz unvorstellbar, dass ihm seine Notare nicht mitgeteilt haben, was es mit den Pergamenten, die sie ihm vorlegten, auf sich hatte, zumal es um – in heutiger Kaufkraft gerechnet – milliardenschwere Transaktionen ging.

Der große Kaiser kannte auch das Phänomen „Buch“, also jene Kodizes, die – ebenfalls aus Pergament – aus der „Karolingerzeit“ zu Tausenden überliefert sind, zumindest in Bruchstücken.

Im „Karlsepos“, das in der Paderborner Ausstellung 1999 allerdings nicht gezeigt wurde, obwohl es als die Quelle zur Begegnung zwischen Karl und Papst Leo im Jahre 799 gilt (deshalb damals das 1200-Jahres-Begängnis), heißt es dazu ausdrücklich [Brunhölzl in Hentze 1999, 15, Zeile 68; fettkursive Hervorhebungen in allen folgenden Zitaten jeweils von PCM]:

„Nullo umquam fuerat tam clarus tempore lector (zu keiner Zeit gab es einen so vortrefflichen Leser).“

Auch werden an gleicher Stelle Vergleiche zwischen Karls Redekunst und der antiker Autoren gezogen [a.a.O., Zeile 73-75]:

„Inclita nam superat preclari dicta Catonis,

Vincit et eloquii magni dulcedine Marcum,

Atque suis dictis facundus cedit Homerus.”

Diesen Passus übersetzt Brunhölzl [a.a.O., 15]:

„Denn seine Aussprüche übertreffen die herrlichen Worte des trefflichen Cato, seine Reden stellen an Wohlklang die eines Cicero in Schatten, und selbst der sprachgewaltige Homer verblasst vor seinen Worten.“

Mehr an Genie und Gelehrsamkeit kann ein einzelner Mensch kaum auf sich vereinen. Das Karlsepos ist eine ehemals St. Galler Handschrift, heute in einem Sammelband mit 4 Stücken des 9. bis 13. Jh. (!) in Zürich, Zentralbibliothek C. 78, existent.

Die drei genannten antiken Autoren haben höchsten Rang, unabhängig davon, ob Karl und seine Umgebung ihre Texte je zu Gesicht bekommen haben oder ob sie nur in Form eines „name-dropping“ tradiert gewesen waren. Schmuki-Ochsenbein-Dora vermögen keine konkreten Spuren des Dreigestirns in St. Gallen zu entdecken [1998, 6]: Die

„ältesten in St. Gallen geschriebenen und heute noch erhaltenen Handschriften enthalten fast ausschließlich Bibel- und Kirchenvätertexte.“

Ein St. Galler Cicero-Text [Handschrift Nr. 850] enthält keine Reden Ciceros, sondern die von einer Humanisten-Hand geschriebenen philosophischen Texte „Tusculanae disputationes“, die aus dem Nachlass des Glarner Universalgelehrten Aegidius Tschudi stammen (1505-1572). Dieser Cicero wird im Verkaufskatalog des Tschudi-Nachlasses von 1767, den der St. Galler Fürstabt Beda Angehrn erwarb, als „zu Zeiten Caroli Magni“ geschrieben vorgestellt. Diese Alterung der Handschrift um mehr als 600 Jahre wird von Schmuki-Ochsenbein-Dora [160] als „aber wohl ohne böse Absicht“ geschehen verniedlicht.

Bei der Nennung der drei Namen, die dem Verfasser des Epos, angeblich zu Beginn des 9. Jh., bekannt waren, ist überdies [folgendes] bemerkenswert:

Die Überlieferung der Reden Catos in die Karolingerzeit, die heute sämtlich als verloren gelten, ist rätselhaft. Schon Cicero selbst, der sich an der Redekunst Catos schulen wollte, die dieser nicht in einem Korpus veröffentlicht hatte, fand erst nach langem Suchen ca. 150 Stück, wie er in seinem Brutus, 17,65 mitteilt. Mark Aurel konnte sich im Jahre 149 aus der Palatinischen Bibliothek Catos Reden entleihen [Fronto, Epistolae 4,5]. Allerdings verliert sich dann ihre Spur, und Karl Büchner klagt in Hunger [1961, 319]:

„Was wüßten wir alles von der Krise des römischen Volkes, wenn uns diese Reden erhalten wären! Wir haben Fragmente und 80 Titel, die sich vermindern, weil gleiche Reden unter verschiedenen Titeln zitiert werden.“

Im Katalog von San Marco [Ullman/Stadter 1972, 125 ff.] findet sich nur der Eintrag „Libri de agricultura M. Catonis et Varronis, in volumine mediocri longo viridi in membranis“. Von „Reden“ leider keine Spur. Der „Agricultura“-Band, der vermutlich dem uns bereits bekannten Bibliomanen Niccoli gehörte, ist verloren. Damit stehen wir vor der Frage, warum sich Catos Texte trotz ihrer schon in der Karolingerzeit erkannten Bedeutung weitgehend verflüchtigt haben.

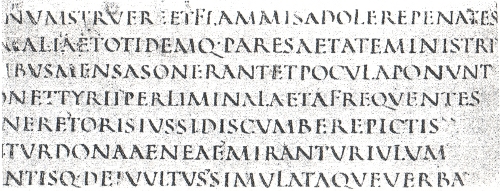

Karl besiegt („vincit“) in seiner Redekunst Cicero. Der wird „Marcus“ genannt. Mir ist keine Stelle in einem Bibliotheksverzeichnis auffindbar, wo Cicero als Autor nicht mit M. Tullius oder M. Tullius Cicero oder einfach nur als Cicero oder schlicht als Tullius auftritt. In dem berühmten Ms. Diez B 66 der Berliner Staatsbibliothek, das uns noch beschäftigen wird, ist ein Bücherverzeichnis enthalten, das der bedeutende Paläograph Bernhard Bischoff und andere als Wiedergabe von Büchern der Hof- bzw. Palastbibliothek Karls des Großen erklären [Bischoff 1965; Diez 1973, 9, 22; Winter 1986, 71].

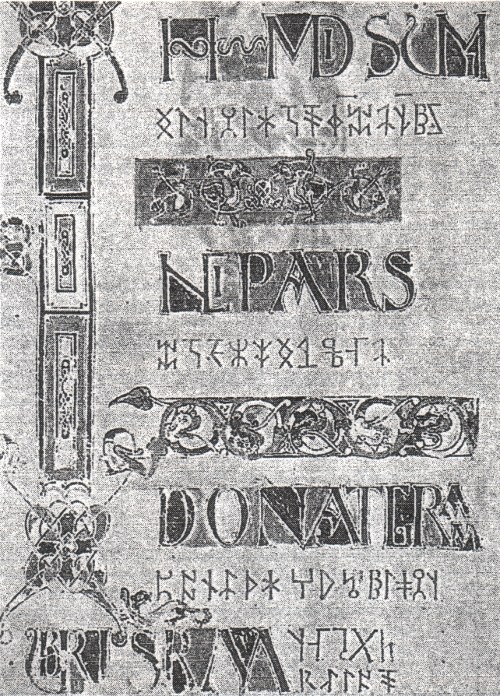

![martin_III_01 Abb. 1: Das Explicit eines Cicero-Textes [Hs. St. Gallen 850]. Wie durchgehend in allen Cicero-Mss. zu beobachten, erscheint der Name des Autors nie als „Marcus“ allein.](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_III_01.jpg)

Abb. 1: Das Explicit eines Cicero-Textes (Hs. St. Gallen 850). Wie durchgehend in allen Cicero-Mss. zu beobachten, erscheint der Name des Autors nie als „Marcus“ allein.

In der Handschrift Basel F III 42 aus dem ausgehenden 15. Jh. [Fulda 98 ff.] finden wir folgende Einträge: „Tullius de amicicia et senectute“ (Nr. 644), „Epistole contra Ciceronem et responsiue Tulii“ (645), „Oracio Tullii pro Marco et Marcello“ (646 – sollte Tullius für sich selbst als „Marcus“ gesprochen haben?), „Tullius de arte rethorum“ (647), usw., usw.

Das „Marcus“ im Karlsepos mag zwar reimtechnisch erforderlich gewesen sein, aber Karl den Großen mit einem „Marcus“ zu vergleichen, so dass der Kaiser selbst und andere Leser des 9. Jhs. sogleich wussten, dass es nur Cicero sein konnte, ist eine verwegene Vorstellung.

Und woher kannten die Schreiber des Karlsepos den Griechen Homer? Dass sie Papyros-Fragmente seiner Dichtungen einsehen konnte, kann als ausgeschlossen gelten (z.B. heute London 2. Jh., Berlin 3. Jh.). Welchen Text könnten sie vor sich (oder ihrem geistigen Auge) gehabt haben? Die älteste komplette Handschrift der Werke Homers wird ins 13. Jh. datiert [Hunger 1961, 167]. Die Forschung ist sich einig, dass die handschriftliche Überlieferung der Texte Homers problematisch ist, vor allem im Westen, also dem Gebiet, aus dem das Karlsepos zweifelsfrei stammt [Hunger 363]:

„Im 5. Jh. gehen die griechischen Studien, die bis zum Jahre 400 […] selbstverständlich gewesen waren, ja eine bedeutende Höhe erreicht hatten, entschieden zurück. […] Das alles geht in den Gotenkriegen verloren […] Nachdem der »Kampf um Rom« für die Goten verloren ist, sind die Kräfte zu erschöpft: die byzantinische Herrschaft hat nicht zu einer Erneuerung der griechischen Studien führen können.“

Danach hören wir erst wieder von einer Beschäftigung mit Homer im 12. Jh. durch Joannes Tzetzes [a.a.O., 452]. Das hungersche Standardwerk zur antiken Textüberlieferung summiert [516, 530]:

„Homer […] ist einer der blutleeren Schatten, die nur als Namen durch die Literatur geistern; weder Dante noch ein anderer Zeitgenosse kannte ihn im Original oder in einer Übersetzung. […] Als Nikolaos Sigerios 1353 Petrarca den Homer als Geschenk aus Konstantinopel gesandt hatte, bedankte sich der Beschenkte wärmstens; doch der Kodex blieb für ihn stumm, er selbst »taub für die Stimme Homers«.“

Homer ist bis ins 14. Jh. „der große Unbekannte“ [Hunger 538], wobei erst Boccaccio „einen Eindruck vom Dichter Homer gewinnen konnte“ [561]. Somit stehen wir also verwundert vor der Tatsache, dass der Autor des Karlsepos und damit möglicherweise der Kaiser selbst, dem als „tam clarus lector“ diese Hymne auf ihn, sein Wirken, seine Familie usw. nicht verborgen geblieben sein konnte, mehr von Homer verstanden hatten als etwa Dante oder Petrarca. Wie nur konnte das alles für viele Jahrhunderte in Vergessenheit geraten sein?

Die Handschrift Diez B 66

Wir kommen nun zu der Handschrift Diez B 66, die in der Berliner Staatsbibliothek in Faksimile eingesehen werden konnte. Der Philologe Ludwig Traube wird in der Einleitung mit den Worten zitiert [Diez 1973, 9], der Kodex sei

„eine Handschrift, die von verschiedenen Schülern der Hofschule [Karls des Großen; PCM] geschrieben wurde“, [die] „zeigt, was die Leute beschäftigte, welche Schriften sie lasen und wie sie auf Grund ihrer Lektüre von diesen zu eigenen Versuchen fortschritten.“

An diesem Kodex, der 181 Bll. umfasst, interessiert vor allem das Bücherverzeichnis, das auf den Seiten 218 f. zu bestaunen ist. Dass dieses Florilegium jene Schriften, die ihm vorangehen bzw. nachfolgen, nicht enthält, erinnert an die ältesten Fuldaer Bücherverzeichnisse, über die in Teil I bereits ausführlich berichtet wurde. Deshalb ist erneut die Frage angebracht, warum ein Bücherverzeichnis in einem Schriftenkonvolut – und zwar nicht etwa als Einzelblatt, sondern lagenmäßig mit den Texten fest verbunden – nicht die Schriften des Konvoluts selbst anführt, die den Schreibern des Verzeichnisses unmittelbar vor dem Gesicht gelegen haben.

Zu den das Bücherverzeichnis umgebenden Schriften, die sämtlich als von zwei Schreibern (A und B) stammend ins 9. Jh. datiert werden (bis auf Randnotizen aus späterer Zeit), muss zunächst weiteres Merkwürdige festgehalten werden.

Erstens: Ihr „bunter Inhalt [wurde] von den beiden Schreibern nach vielerlei Vorlagen zusammengeschrieben“ [Diez 14]. Wo sich diese Vorlagen befanden bzw. ob sie gar auch in der Hofbibliothek gestanden haben, wird nicht mitgeteilt. Auch ihr weiteres Schicksal bleibt dunkel.

Zweitens: In Diez B 66 findet sich auf S. 3 bis 66 eine Ars Grammatica, beginnend mit „Dicit Donatus: Partes orationis sunt octo“, die in enger Verbindung mit dem Kodex 207 der Berner Burger-Bibliothek steht [Homburger 1962, 32 ff.]. Der mit drei Zierseiten und großer Initiale ausgestattete Berner Grammatik-Kodex enthält ein „frühmittelalterliches, vermutlich in Fleury zusammengesetztes Corpus der Grammatiker“ (Abb. 2). Fleury wurde 630/ 650 gegründet, erhielt 660 die Reliquien des Hl. Benedikts und wurde 865, 879 und 897 von den Normannen niedergebrannt. Wie der Kodex das dreifache Flammenmeer überstanden haben mag, ist rätselhaft.

Als Vorbesitzer wird laut eines Exlibris (angeblich aus dem 9./10. Jh.) dennoch Fleury genannt. Allerdings lautet der betreffende Vermerk „hic ./. lib sci Benedicti floriacensi“. Einen solchen grammatikalischen Schnitzer („floriacensi“ statt „floriacensis“) in einem Lehrbuch der Grammatik zu entdecken (und dies auch in anderen Fleury-Exlibris), erstaunt. Dass der Berner Kodex zum ersten Mal im Bücherkatalog des Klosters Fleury vom Dezember 1552 (!) als überhaupt existent erscheint, verwundert schon weniger, wenn wir an andere Bücherverzeichnisse denken (Fulda!, San Marco!), die ebenfalls erst Jahrhunderte nach der angeblichen Entstehung des Originals erstellt wurden.

Drittens: Der Berner Kodex mit seinen bekannten, in der Forschung immer wieder betonten Parallelen zu Diez B 66 zeigt auf dem Titel (f. 2r) zunächst den Titel zur „Ars minor“ des Donatus, die Homburger [35] ausschreibt mit IN N(O)M(ine) D(e)I SVM(m)I INCIP(it) ARS DONAT(i) GRAMM(atici) URBIS R(O)M(ae)“, um fortzufahren [36]: „Die vier Schriftreihen wechseln mit Zeilen roter, entsprechender Runenschrift…“.

Diese „Runenschrift“ ist eine Köstlichkeit der besonderen Art. Denn um 48 Schriftzeichen in Runenschrift mitzuteilen, benötigt der Verfasser 33 verschiedene Buchstaben. Im lateinischen Text („In Nomine…“) dagegen kommt der Schreiber bei 52 Schriftzeichen mit 14 verschiedenen Buchstaben aus.

Ein Alphabet mit 33 Buchstaben ist schon ungewöhnlich genug. Doch damit beginnen erst die Probleme des angeblich „karolingischen“ Berner Kodex 207. Denn der Schreiber in Fleury arbeitet nicht nur bereits auf dem Titel mit 33 Runen, sondern er hat auch mindestens acht Runen überhaupt nicht benutzt, die in dem von Johan Ihre im 18. Jh. festgelegten Runen-Alphabet angeführt sind [Östlund 2000, 211-213], das mit insgesamt 15 Zeichen auskommt, wobei das „R“ in zwei Varianten erscheint. Verglichen mit den Ihre-Runen muss es zur Zeit Karl des Großen also mindestens 41 Runen gegeben haben.

Abb. 2: Titelseite des Kodex 207 der Berner Burger-Bibliothek, enthaltend die Grammatik des Donatus aus Rom. Der lateinische Text ist von einer „Runenschrift“ unterlegt, die sich mit keinem Runenalphabet entziffern lässt.

Wenn man das heute allgemein anerkannte, nach den ersten Buchstaben der Buchstabenfolge benannte und spätestens auf die Zeit des Augustus datierte „Futhark“-Runenalphabet nimmt, das aus 24 Buchstaben besteht [Blum 2000, 21; zur Entstehung: Seebold 1991, 450; zur Datierung: Odenstedt 382], hat der Schreiber von Fleury auf dem Titel mindestens 16 Runen ausgelassen, so dass sich deren Gesamtzahl auf ca. 50 belaufen muss.

Überdies führt der Fleury-Schreiber auf f. Av – Br (264v-257r), blattmäßig unmittelbar anschließend an den Osterzyklus 779-797, ein komplettes Runen-Alphabet an, das aus ca. 65 Buchstaben bzw. Zeichen in rot und schwarz besteht (vgl. Abb. 3).

Die Skurrilität eines solchen Alphabethaufens selbst zur Zeit Karls des Großen liegt auf der Hand.

![martin_III_03 Abb. 3: „Runenalphabet“ aus dem Kodex 207 der Berner Burger-Bibliothek (unteres Drittel) mit Buchstaben- und/oder Ziffernzeichen. Nach jeweils ca. 21 Zeichen Wechsel von roter zu schwarzer Schrift. Darüber ein griechisches und (möglicherweise) hebräisches System (beginnend mit א [aleph]). (unteres Drittel) mit Buchstaben- und/oder Ziffernzeichen. Nach jeweils ca. 21 Zeichen Wechsel von roter zu schwarzer Schrift. Darüber ein griechisches und (möglicherweise) hebräisches System (beginnend mit א [aleph]).](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_III_03.jpg)

Abb. 3: „Runenalphabet“ aus dem Kodex 207 der Berner Burger-Bibliothek (unteres Drittel) mit Buchstaben- und/oder Ziffernzeichen. Nach jeweils ca. 21 Zeichen Wechsel von roter zu schwarzer Schrift. Darüber ein griechisches und (möglicherweise) hebräisches System (beginnend mit א (aleph)).

Die gesamte Runen-Darbietung des Berner Kodex 207 ist demnach gefälscht. Und die Absicht des Fälschers ist schnell durchschaut, da die Runen in ihrer Anzahl in jeder Zeile fast genau so viele Buchstaben haben wie der darüber stehende lateinische Text (nochmals ausgeschrieben: IN NOMINE DEI SUMMI INCIPIT ARS DONATI GRAMMATICI URBIS ROMAE). Also wird vom Fälscher subsumiert, dass es sich um eine „Übersetzung“ in eine Runensprache handelt und sich die Beinahe-Gleichheit der Runenbuchstaben daher ergeben „musste“.

Allerdings führt nun am Wort ROMAE (in lateinischen Zeichen sind nur die Buchstaben R und M geschrieben) auch in einer Runensprache kein Weg vorbei. So ist diese Buchstabenfolge besonders interessant. Sie beginnt mit einem R, wie auch in der Runenschrift überliefert. Danach kommen ein Fantasiebuchstabe, ein L in der Runenschrift und zwei weitere Fantasiebuchstaben [Zum Buchstabenabgleich Barthel 1972, 197 sowie die bereits zitierten bzw. im Internet abrufbaren Runenalphabete].

Dass das ROMAE des Berner Kodex 207 in Runenschrift nichts mit einer Darstellung des Namens „Rom“ in lateinischer Schrift zu tun haben kann, ergibt sich auch aus dem von Heiner Eichner [in Bammesberger 604] vorgestellten Text auf einem Mitte des 19. Jh. in Frankreich (Auzon, Haute Loire) entdeckten, aus Walknochen gefertigten Kästchens, das „nach Nordhumbrien des beginnenden 8. Jh. n. Chr.“ lokalisiert und datiert wird [ebd., 606].

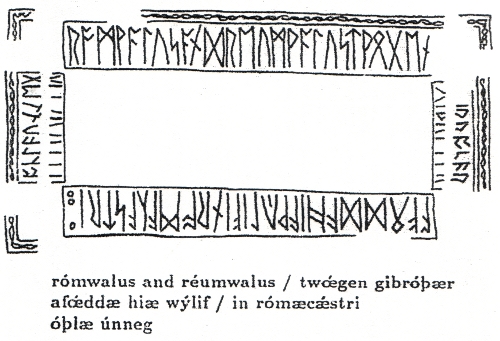

Der Text enthält die Wörter „rómwalus and réumwalus /… / in rómaecaestri óplae únneg“ (Romulus und Remus /… / in der Stadt Rom fern der Heimstatt“ (Abb. 4).

Abb. 4: Runenschrift auf einem aus Walknochen gefertigten Kästchen (Northumbrien, beginn. 8. Jh.). Die Buchstabenfolge „Rom...“ bzw. „Romae...“ stimmt mit den „Romae“-Buchstaben der Titelseite des Kodex Bern 207, der in die selbe Zeit datiert wird, nur mit dem ersten Zeichen („R“) überein.

Allein: Schon das O und das M der northumbrischen Runenschrift stimmen in keiner Weise mit dem O und M von Bern 207 überein, ganz abgesehen davon, dass es sich um Stabreimverse in einer nordischen Sprache handelt, die in „enger Verbindung mit dem Beowulfepos“ stehen sollen [ibid.].

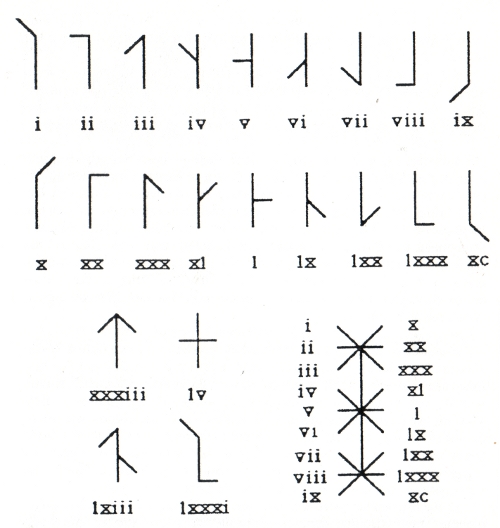

Fünftens: Die Berner „Runen“ sind eng verwandt mit alphabetisch-numerischen Systemen, die von Zisterziensern in England im frühen 13. Jh. entwickelt wurden, über deren Verwendung der Mathematik-Historiker David A. King seit längerem intensiv arbeitet und forscht und das von John von Basingstoke († 1252) entwickelt worden ist. Eine bei King [202] gebotene Darstellung des Basingstoke-Systems zeigt sofort, dass viele „Runen“ des angeblich aus der Karolingerzeit stammenden Berner Kodex 207 tatsächlich erst ab dem 13. Jh. genutzt wurde (Abb. 5). Überdies waren sie nichts anderes als ein Zahlensystem, in dem aus einzelnen Zahlen auch Zahlenkombinationen möglich wurden.

Abb. 5: Das im 13. Jh. von John v. Basingstoke entwickelte „Zahlensystem“ in der bei David King zitierten Darstellung. Die Übereinstimmung mit dem Berner Kodex 207 (8./9. Jh.) ist bei vielen Zeichen offensichtlich, z.B. in Reihe 1 die Zeichen Nr. 2, 3, 5, 6 usw.

Sechstens: „Runenartige“ Buchstaben und ein von englischen Zisterziensern entwickeltes Zahlensystem auf den Titel von Bern 207 zu schreiben, kann also nur eine Absicht gehabt haben: Es sollen „nördliche“ Kultur, Schrift- und Lesekenntnisse vorgegaukelt werden. Daher nimmt es nicht Wunder, dass ein Paläograph die im Kodex selbst zu lesende lateinische Schrift als „it may be a strictly local Fleury version of the Continental Irish“ bezeichnet [zit. Homburger, 34]. Klartext: Auch auf dem Weg über Fleury soll suggeriert werden, dass es so etwas wie eine „irische Mission“ des Kontinents gegeben hat, die bekanntlich durch alle Lehrbücher geistert.

Diese Mission scheitert allerdings an einem bis zum Lächerlichen aufgepumpten Runenalphabet bzw. der Tatsache, dass viele der im „karolingischen“ Fleury niedergeschriebenen „Runen“ überhaupt keine Runen sind, sondern numerische Zeichen der Zisterzienser, die ihrerseits erst im 13. Jh. entstanden sind.

Siebtens: Auch die vom Fleury-Schreiber bzw. -Maler mehrfach auf dem Titel gebotene verschlungene Tiersymbolik passt bestens zum Gesamtbild (vgl. Abb. 6 aus Blum, jeweils über den Kapitelüberschriften), schließlich hat soeben auch Franz Siepe [103 ff.] auf das zeitübergreifend Zoomorphische der „karolingischen“ Tiersymbolik hingewiesen.

Abb. 6: Von Runenschrift umrahmte Darstellung mit verschlungener Tiersymbolik, aus einem Standardwerk zur Runenkunde. Der Vogel- und Schlangenstil entspricht der Darstellung von Bern 207 (Abb. 2). Die Wiedergabe im Profil (sog. „Jellingstil“) ist im 10. Jh. entstanden, erheblich später, als der Berner Kodex datiert wird.

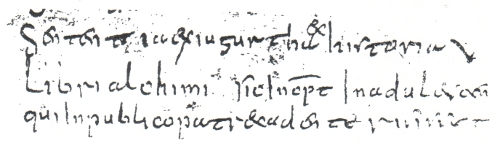

Abb. 7: Die Stelle in der Berliner Sammelhandschrift Diez B 66, die auf die Bücher des Alchimus („Libri alchimi“) verweist. Zwischen den “alchimi” und dem folgenden “Sic incipit” erscheint eine Lehrstelle, die Rätsel aufwirft angesichts der Enge, mit der das gesamte Florilegium – angeblich ein Verzeichnis der Titel in der “Hofbibliothek” Karls d. Gr. – geschrieben ist. Sollte in dem ohnehin mit Reagenzmitteln behandelten Verzeichnis ein „e“ in Wegfall gekommen sein?

Zu der „nordischen“ Tiersymbolik bietet Elsner [62] zwei Datierungen an: 1. Den „Borre-Stil“:

„Spätes 9. und 10. Jahrhundert […] Tierfiguren nicht mehr nach allen Richtungen greifend, sondern in geschlossen wirkendem rundlichen Aufbau: Körper schlangenartig, noch betont zweigliedrig, Köpfe von vorn gesehen aber dreieckig, mit hervortretenden Augen und ‚Micky-Maus’-Ohren.“

2. Den „Jelling-Stil“:

„10. Jahrhundert […] Tierfiguren nicht mehr als ‚Greiftiere’, sondern als schmale, langgestreckte, schlangenartige Figuren, Wiedergabe im Profil.“

Der Schmuck der Titelseite von Bern 207 ähnelt deutlich mehr der zweiten Variante. Die Handschrift kann daher nicht aus „Fleury, VIII./IX. Jahrh.“ stammen, wie von Homburger [32] behauptet.

Achtens: Auf den Bll. 264v – 257r (sic!) stehen im Berner Kodex laut Homburger [34] verschiedene Alphabete: „griechisch, hebräisch, Runen, Schrift des Aethicus Ister, Ogham etc.“ Leider konnte der Kodex an dieser Stelle nur mit Hilfe von Fotokopien und Farb-Dias eingesehen werden. Aber solche Alphabete in einem eindeutig in die Karolingerzeit datierten Manuskript zu finden, das nebenbei auch einen Osterzyklus der Jahre 779-797 enthält, gibt Rätsel auf, die auch die von Homburger [39] angeführte Literatur nicht zu lösen vermag (die sog. „Oghamschrift“, die in Irland und Schottland gefunden wurde, bleibt einem späteren Beitrag vorbehalten).

Möglicherweise handelt es sich bei „Ogham“ gar um den „Venerabilis Inceptor“ bzw. „Doctor Invincibilis“ William Ockham (ca. 1285 bis 1347/49), weil dieser Ogham in Bern ausdrücklich als Name einer Person und nicht als Sachbegriff erscheint? Das Alphabet des „Ogham“ wird karolingisch datiert, weil der „Cyclus paschalis“ für die Jahre 779-797, auf der Rückseite (Bv) der Alphabetenabfolge, die mit Br endet, geschrieben wurde. Nun gibt es allerdings kein „Alphabet“ von William Ockham, dafür aber eine Zeichen(!)-Theorie [Kaczmarek 1983; Biard 1989; Eco 1989; Leffler 1995]. Ob Zeichen zu Erkenntnissen führen, wurde bekanntlich seit Roger Bacon unter Theologen erbittert diskutiert [Tachau 1988]. Das kann nur bedeuten: Entweder war Ockham ein Zeitgenosse Karls des Großen oder der gesamte Kodex 207 ist schon wieder nicht ins 8./9. Jh. zu datieren, sondern frühestens in die Zeit Ockhams, d. h. ins 14. Jh., wenn nicht gar ins 15. Jh., in dem die bekannte Bibliomanie startete.

Der Name der Donau, an der Karl der Große im 9. Jh. das Kastell Werfenstein errichtet haben soll, war seit den Römern „Danuvius“ und nicht mehr das griechische „Ister“. Ein „Aethicus Ister“ ist nicht nachweisbar, weshalb man ihn gerne mit dem Bischof Virgil von Salzburg gleichsetzen möchte [vgl. Wolfram 274].

Neuntens: Das Alphabet-Problem tritt uns auch in der Hs. Diez B 66 selbst entgegen, die mit Bern 207 in engem Zusammenhang steht. Diez B 66 enthält gleich zwei Alphabettraktate. Da sie am Hofe Karls entstanden sein soll, würde dies bedeuten, dass Karl und seine vielen Gelehrten über diverse Alphabete informiert gewesen sein mussten. Da uns aber aus der „Karolingerzeit“ nur Texte in westeuropäischer Schrift in diversen Abarten erhalten sind, stehen wir erstaunt vor der Tatsache, dass in der Karolingerzeit selbst entfernteste Alphabete und Buchstabennamen (griechisch und hebräisch, sogar chaldäisch und ägyptisch!) bekannt gewesen waren; allerdings hat sich kein einziger konkreter Text in diesen Alphabeten bzw. Buchstaben aus dem Karolingerreich erhalten. Wie kann das möglich sein?

Zehntens: Im zweiten Alphabettraktat (Diez, 346) finden wir diese Frage: „Apud Latinos quod [recte: quot! PCM] genera scribendi esse videntur?“ Und danach diese Antwort:

„Coequaria et antiquaria manus et Virgilica manus, qua nunc Romani utuntur, et epistularis; cui adiacet Schotica manus et Brithanica manus.“

Insgesamt also sechs Alphabet- bzw. Schrifttypen. Bischoff [Diez 32] übersetzt „Coequaria“ mit „gleichzeitig“ und deutet sie als „damals übliche Minuskel“; er interpretiert die „Antiquaria“ als eine „außer Gebrauch gekommene, aber in den benützten Handschriften noch gegenwärtige Schrift.“

Leider gibt es aber für diese „Antiquaria“ keinen einzigen Beleg, der auf uns gekommen wäre. Sie kann weder die Unzialis gewesen sein, in der angeblich die ältesten Vergil-Texte überliefert wurden, noch eine andere „römische“ oder aus einer römischen abgeleitete Schrift, da sie ja sonst den „Romani“ zugeordnet worden wäre. Noch können es die „insularen“ Schriften gewesen sein, da diese eigens genannt sind – ganz abgesehen davon, dass die insulare Minuskel, die sich in Abarten („merowingisch“ oder auch „Corbie-Schrift“, siehe Abb. 2 in Teil I) erhalten hat, gerade durch die karolingische Schriftreform beseitigt werden sollte. Die „Epistolaris“ ist die mit ihren hochgezogenen Buchstaben daherkommende „Urkundenschrift“.

Also wie steht es nun wirklich um die „Antiquaria“, zu der Bischoff gleich noch einen weiteren Textbeleg aus einer Hs. der Bibliothèque Nationale (9. Jh., Corbie) zitiert:

„Sed de figuris litterarum nemo interetari potest, quia apud Latinos multa genera sunt scribendi. Quattuor genera sunt: antiquaria manus, Virgiliaca, iactiaca, coequaria.”

Abgesehen davon, dass der Schreiber des Diez-Textes die Schriftarten nicht so breit und gekünstelt wirkend auffächert, wie dies inzwischen von den Paläographen betrieben wird [ausführlich Bischoff 1986], und dass die „Iactiaca” auch von Bischoff nicht zu deuten ist (vielleicht war es die „Epistolaris“?) haben wir wieder eine „Antiquaria“ und wieder ohne einen einzigen bis heute aufgetauchten Beleg.

Daraus ist nur ein vernünftiger Schluss möglich: Die „Antiquaria“ war, ist und bleibt die klassische „Antiqua“ wie sie seit dem 15. Jh. von den Humanisten verbreitet wurde und zwar nicht etwa „aus Nachahmung entstanden“, wie Bischoff [1986, 198] mitteilt, der damit die Nachahmung der karolingischen Minuskel meint, sondern als Nachahmung bzw. Variante und Verfeinerung jener Schriften klösterlicher Skriptorien, die allesamt erst Jahrhunderte nach den angeblichen Karolingern entstanden sind.

Die Skriptorien haben diese „Antiquaria“ plus die ihr gleichende, etwas gestelzter daher kommende „Epistolaris“ der Karolinger erfunden, damit deren zahlreiche Schenkungen nicht nur per Urkunden, sondern auch per „tatsächlicher“ (in Wirklichkeit ebenfalls völlig frei erfundener) Geschichte glaubhaft wirkten. Die Tradition dieser „Antiquaria“ lässt sich – ohne jeglichen Zeitenbruch, also ohne rätselhaftes völliges Verschwinden und Jahrhunderte späteres Wiederauftauchen – nahtlos bis zur Antiqua der frühen Drucker vor allem in Venedig und von dort bis heute verfolgen.

Die „Coequaria“ lässt schon von der Wortkonstruktion her deutlich erkennen, dass sie nie und nimmer aus dem „klassischen“ Latein abgeleitet sein kann, das in der Karolingerzeit geläufig gewesen sein müsste, wenn es sie gegeben hätte. Die „Coequaria“ waren normale Kursive und/oder Texturschriften („Gotica“ usw.) bis hin zur Bastarda, wie sie sich seit dem 11. Jh. entwickelt haben [Bischoff 1986, 171 ff.] und von denen bis heute kein Mensch sinnvoll erklären kann, warum sie jemals die wundervoll klare und bis heute einfach zu lesende „Antiqua“ alias karolingische Minuskel hätte ablösen sollen oder müssen.

Elftens: Der am größten ausgestaltete Text des Kodex Bern 207 ist „in insular umgestalteter Kapitalis geschrieben, mit der die Würde antiker Inschriften erreicht werden soll“ [Homburger 1962, 36]. Dass dies an die frühen Jahre Poggios erinnert, der als erster mit großem Eifer römische Inschriften kopierte, sei am Rande erwähnt. Allerdings bleibt Fakt, dass die römische Capitalis (Quadrata), die in Ms.-Form überliefert wurde, kein A mit nach unten geknicktem Querstrich kennt; man vergleiche dazu den „Vergilius Sangallensis“ aus dem 4. oder beginnenden 5. Jh. ([Schmucki-Ochsenbein-Dora 1998, 13]; Abb. 8).

Abb. 8: Das klassische A mit geradem, nicht geknicktem Querstrich im St. Galler Vergil-Text, der ins 4./5. Jh. datiert wird. Wie es zum A mit nach unten geknicktem Querstrich wie im Berner Kodex 207 gekommen ist, bleibt unerfindlich, zumal im Buchstabenverzeichnis und der Paginierung dort das A ohne Knick-Querstrich erscheint (Abb. 3).

Inzwischen haben auch die Forschungen zur „ottonisch/hattonischen“ Schrift ebenfalls das „Knick-A“ ausgeschlossen, wie an den Inschriften von St. Georg auf der Reichenau in dem vorzüglichen Buch von Koichi Koshi nachgewiesen wurde [Koshi 1999, mit Bildabbildungen des „A“ passim]. Im übrigen weise ich auf die von mir bereits vorgestellte „A“-Problematik beim KAROLUS-Monogramm und den in Paderborn ausgestellten Schriftenproben hin [Martin 2000a, 102 ff.]

Zwölftens: Im ersten Teil von Diez B 66 tauchen Städtenamen auf wie „Roma, Pisa, Mantua, Cremona“ und daraus leitet der Handschriftenforscher Hagen ab, als Autor käme „Petrus von Pisa“ in Frage, der als „erster Grammatiklehrer Karls des Großen“ gilt. Doch dazu tritt laut Diez [1973, 28] eine Parallelstelle im Berner Kodex 207 [dort fol. 155 r], die größte Verwirrung stiftet:

„Cuius linguae? Latinae Grecae et Hebreae. Quomodo? Latinae sicut est Vergilius Tibullus Fulgentius, Grecae vero Omerus Menelaus et alia plura. Hebraee autem Bartholomeus Mattheus Tatdeus et cetera.“

Der Grammatiklehrer Karls weiß nicht nur über die Existenz dreier Sprachen Bescheid, sondern kann auch gleich bekannte Autoren nennen. (Was mit den aus der „Karolingerzeit“ tradierten deutschen Texten geschehen sein mag, z.B. dem St. Galler „Vaterunser“, das „um 790“ datiert wird, bleibt offen.)

Zum Lateiner Tibull wird von den Überlieferungskundigen angemerkt [Hunger 19961, 398]:

„Der Elegiker Tibull beruht nicht auf mehreren antiken Überlieferungsströmen, sondern ein Exemplar hat sich ins MA. hinein gerettet […] nichts deutet darauf hin, daß im frühen MA. etwa andere, unabhängige Quellen zur Verfügung gestanden hätten.“

Erstaunlich, dass dieses eine Exemplar gerade in Fleury und überdies auch dem Grammatiklehrer Karls bekannt gewesen ist. Allerdings bleibt die Frage, warum Tibull nicht sofort, sondern erst im 11. und vor allem im 13. Jh. abgeschrieben und verbreitet wurde [a.a.O, 398 f.], unbeantwortet. Einen so bedeutenden Schriftsteller sollte man doch sofort zu Dutzenden abgeschrieben haben, zumal er nur in einem Exemplar, dem wir in der „Hofbibliothek“ noch einmal begegnen werden, vorhanden gewesen zu sein scheint. Stattdessen vergeuden die Chefs der zahlreichen Skriptorien wertvolle Zeit und teures Material mit dem Schreiben dritt- und viertklassiger Texte, wie sie auch in Diez B 66 zu bestaunen sind.

Zu Homer ist das oben bereits Angeführte zu wiederholen, und wenn Menelaus jener Menelaus von Alexandria sein soll (-1. Jh.), von dem ein Werke „Sphaerica“ überliefert ist, dann ist dessen Überlieferungsgeschichte dubios: er erscheint überhaupt erst im Bücherverzeichnis von San Marco, nur heißt er dort einmal „Milleus“ [Nr. 765] und ein zweites Mal sogar „Milleus Romanus“ mit dem Eintrag „de figuris sphericis“ [Nr. 785].

Ein römischer Geometriker also, der neben Homer gestellt wird? Einen anderen „griechischen“ Menelaus gibt es nicht – außer dem, den Homer besingt und der selbst nicht gesungen hat, auch wenn die Homerstelle, wo er sich über widrige Winde beklagt, in der Literaturgeschichte als eine Parabel für die Entstehung der Poesie bezeichnet wird [Odyssee, 4. Buch]. Aber solche Deutungen in die Karolingerzeit zu verlegen, wäre mehr als verwegen, zumal die Odyssee dem Schreiber nicht bekannt gewesen sein kann, teilen doch die Experten bei Hunger [363] mit:

„In dieser Zeit [i.e. 5. Jh.; PCM] ist in Gallien und Afrika die Kenntnis der griechischen Schriften so zurückgegangen, daß im 6. Jh. die griechische literarische Kunst aus diesen Provinzen überhaupt verschwunden ist.“

War das an der Loire gelegene Fleury also eine Insel der Griechischkenntnisse mitten in einem Meer der Vergessenheit und des Unwissens?

Die „Hebräer“ sind nicht minder dubios. Zwar dürfte es sich bei Matthäus um den Evangelisten gehandelt haben, dem entsprechende Sprachkenntnisse zuzutrauen sind, auch wenn sein Evangelientext bekanntlich nur in griechischer Urform vorliegt. Allerdings geht die Sage, die Eusebius von Caesarea (4. Jh.) tradiert, dass Pantaenus von Alexandria im 2. Jh. eine Matthäus-Evangelium in Hebräisch gefunden habe – in Indien! Dort soll es der andere Apostel Bartholomaeus („Sohn des Tolmai“) hinterlassen haben, der nach der Tradition des 9. Jhs. als „Nathanael“ bezeichnet wird [s. Eintrag in der Encyclopedia Britannica].

Die Textüberlieferung der Kirchengeschichte des Eusebius wiederum ist ebenfalls kraus. In Griechisch gibt es nur Fragmente, ansonsten ist sie in einer armenischen Übersetzung erhalten. Die im Westen noch existierenden Handschriften sind aus dem 10. und 11. Jh. [Hunger 434]. Aus welcher Quelle die Schreiber von Fleury geschöpft haben können, bleibt dunkel. Warum schließlich noch (Judas) Thaddaeus auftritt, bleibt ebenfalls unklar. Legenden des 4. Jhs. nach soll er Persien missioniert und dort den Märtyrertod gefunden haben. Schriftliches von ihm ist nicht überliefert. In San Marco erscheint nur ein „magister Taddeus“, der einen Kommentar „In Aristoteles libros De Anima“ verfasst hat und der nicht gemeint sein kann.

Zu Eusebius (gest. ca. 340) und seiner „Chronologia“, die der umfassend gelehrte Kirchenvater Hieronymus (gest. ca. 420; voller Name: Eusebius Hieronymus) noch verfeinert hatte, existiert in der Laurenziana eine Hs. Plut. 67,15 von der Hand des Poggio Bracciolini in einer wundervoll klassischen Humanisten-Minuskel, das dieser zur Jahreswende 1408/9 niedergeschrieben hat. Darin wird Salamis auf -480 datiert, wie es bis heute guter alter Brauch ist. Der „Bellum famosum Carthaginensium“ allerdings findet laut „Eusebio-Girolamo“ schon -393 statt, während er für die heutigen Gelehrten um -264 ausbricht. Und die Begebenheit „Romani gallos superant“ wird ins Jahr -347 datiert. Auf das Poggio-Ms. und andere „Eusebius-Hieronymus-Datierungen wird in den „Zeitensprüngen“ noch ausführlich eingegangen werden.

In Diez B 66 sind schließlich „Prolegomena einer Einführung in die Metrik“ enthalten, die Bischoff [34] schon von sich aus als „eines der sonderbarsten Produkte frühkarolingischen Unterrichts“ bezeichnet. Es muss, da es das Zeitalter Pippins als „abgeschlossen“ erscheinen lässt „etwa zwischen 768 und 790“ datiert werden und steht „ganz am Beginn der karolingischen Bildungserneuerung“ [36].

Der große Paläograph kann freilich nicht umhin, den Text mit Epitheta wie „formlos“, „unklar“, „manieristisch“ und „abstrus“ zu belegen. Worte wie „michanicia“ oder „rusticitas“ oder Satzteile wie „in astrologiam et mathesin et magessen“ sind in der Tat schlichter Unfug. Bischoff erkennt „eine sehr eigentümliche Terminologie“ und „fehlgreifende Übersetzungen“, offenbar aus dem Griechischen, mit dessen Kenntnissen sich der unbekannte Verfasser schmücken wollte (ein mutmaßlicher Ire), der zu den vielen Nordwesteuropäern gezählt haben muss, die sich zu einer Zeit, da das Griechische vollständig aus diesen Räumen verschwunden war, wie die Textüberlieferungsforscher behaupten (s. oben), offenbar noch teilweise in dieser fremden und weit entfernten Sprache zu Hause fühlten, deutet er doch den Namen eines „Theodorus“ als aus „theos“ und „D(e)orum“ (= Graecorum) zusammengesetzt.

Auch tritt ein gelehrter Erzbischof auf, der Hl. Theodor von Canterbury († 690), von dem – außer der Behauptung, dass er existiert und angeblich ein Poenitential hinterlassen habe – nichts weiter vorhanden ist. Er soll ca. 602 in Kilikien geboren sein und ab 669 in Canterbury gewirkt, zerstrittene Könige miteinander versöhnt und die englische Kirche schließlich geeint haben. Ein mit ihm genannter „Albinus“ lässt sich aus dieser Zeit nur als Abt Albinus von Canterbury nachweisen. Aber dessen Todesdatum wird inzwischen auf ca. 732 gesetzt, so dass beide Herren zeitlich nicht zusammenpassen. Schon im Jahrhundert nach dem Tode von Theodor und Albinus war dies am Hofe Karls offenbar übersehen worden.

Nicht übersehen dagegen wurde ein in Gedichtform in Diez B 66 dann noch dargebrachtes Wunder des hl. Donatus von Arezzo, der durch ein Gebet einen zerbrochenen Messkelch wieder in den Zustand der Unversehrtheit zurückkehren ließ.

Dies ist also das von zwei Hofschreibern Karls des Großen geschaffene schriftstellerische Umfeld, in dem sich nun der „Katalog von Handschriften klassischer Autoren aus der Hofbibliothek Karls des Großen“ [Bischoff in Diez 38] befindet und das ebenfalls, da eindeutig vom zweiten Schreiber korrigiert, in die „Zeit um 800“ zu datieren ist.

Die „Hofbibliothek“ Karls des Großen

Kommen wir nun zur „Hofbibliothek“ des Großen Kaiser selbst. Nichts ist für Handschriftenforscher verlockender, als die „Palastbibliothek“ Karls des Großen zumindest in Teilen rekonstruieren zu können.

Der in Diez B 66 erscheinende Katalog, „dessen Inhalt auf Bücher der Hofbibliothek bezogen werden muß“ [Bischoff in Diez 38], ist diverse Male transkribiert, zuletzt u.a. von Ullman 1954, der das Florilegium lieber nach Corbie stellen würde, was aber weiter keine Rolle spielt, sowie Bischoff 1965 und 1973.

Die erste Seite wurde von oben herab mit einem Reagenzmittel behandelt, wodurch die erste Zeile bis auf ein „Incipit“ (Es beginnt…) unleserlich wurde. Warum versucht wurde, das Bücherverzeichnis ganz oder in Teilen zu löschen, bleibt unklar, zumal am Anfang offensichtlich Vergil erscheint, der das ganze Mittelalter über ein hochgeschätzter Autor gewesen ist.

Der Vorgang der Löschung erinnert an das früheste Fuldaer Bücherverzeichnis (s. Teil I), dessen erster Teil durch Rasur unleserlich gemacht wurde, vermutlich um die dort aufgeführte (inzwischen lesbare) „Paulus-Apokalypse“ zu löschen. Bischoff beschreibt danach die Liste der Autoren [Diez 22]:

„Lucan, Statius, Terenz, Iuvenal, Tibull, Horaz, Claudian, Martial, Iulius Victor, Servius (‚De finalibus’), Cicero, Sallust, Achimus (d.i. wohl Alcimus Avitus), Arusianus Messius. Fast alle diese Autoren und Werke, die aufgezählt werden, müssen für die frühkarolingische Zeit große Seltenheit gewesen sein, nachdem sie jahrhundertelang vergessen waren; manche, wie Tibull und die Reden aus Sallusts ‚Historien’, sind es das ganze Mittelalter geblieben, die von Alchimus genannten Schriften sind sogar verloren.“

Wie Jahrhunderte lang vergessene Autoren und Werke plötzlich in Aachen wieder auftauchen konnten, bleibt unklar. Nirgends wird mitgeteilt, wo denn diese Texte ‚überwintert’ hatten, was aber doch interessieren würde, zumal sich die immer wieder gern zitierten süditalienischen Überwinterungsorte wie Monte Cassino oder das „Vivarium“ (Fischteich) des Cassiodor ernsthaft nicht in Frage kommen (s. Teil II), ganz abgesehen davon, dass Monte Cassino und Kalabrien überhaupt nicht zum karolingischen Einzugsgebiet zählten, sondern zum Herzogtum Benevent bzw. den Resten der oströmischen Herrschaft.

Das Florilegium der Aachener „Hofbibliothek“ enthält die Autoren und ihre Werke betreffend jede Menge groben Unfugs, so dass man Mühe hat, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Zu Recht urteilt eine Wissenschaftlerin:

„Die Aufspürung dieser berühmten, legendären Hofbibliothek ist so frustrierend wie […] die Suche nach der Cheshirekatze: Von ihr bleibt nichts als ein geheimnisvolles Lächeln.“ [Villa 1995, 52]

Zu Lucan ist anzumerken, dass seine „Pharsalia“, ein Epos, das die Schlacht von Pharsalos zwischen einem truppenmäßig weit unterlegenen Caesar und Pompeius beschreibt (-48), bei der schließlich Caesars Elite-Infantrie die Kavallerie des Gegners überraschend besiegt und die Schlacht entscheidet, als „eines der Grundbücher des Mittelalters überhaupt“ gegolten hat [Hunger 1961, 516]. Allerdings lässt sich im Florenz des 15. Jhs. nur noch ein einziges Exemplar auftreiben [Ullman/Stadter 1972, Nr. 959], was für ein „Grundbuch“ lächerlich ist, zumal Boethius in elf, Cicero in acht und selbst ein unbedeutender Autor wie Priscian in der Niccoli-Bibliothek vier Mal vorhanden war.

Der Lucan-Text startet („sic incipit“) mit „Bella per Eamithios…“, was bereits Probleme schafft, denn etwelche „Eamithier“ sind historisch nicht nachweisbar. Ullman [1954] kommentiert daher Lucan auch nicht weiter und lässt den Leser ratlos zurück. Überdies ist Lucans „Bellum civile“ heute in 10 Büchern erhalten (das Gedicht bricht mitten im zehnten Buch ab), während es in Karl Hofbibliothek nur in fünf Büchern vorhanden war.

Das Florentiner Lucan-Exemplar wird als von Antonio Vespucci stammend mit 1499 datiert. Ansonsten gibt es noch einen „Lucanus imperfectus et fragmentatus“ in einem kleinen weißen Band und „valde antiquo“, in dem 3 Bll. 1471 ergänzt wurden [Nr. 945].

Statius erscheint mit seiner „Thebais“ in zwölf Büchern (die im Gegensatz zu der karolingischen Zählung bei Lucan bis heute 12 Bücher geblieben sind), was aber so recht nicht zu der Angabe „in volumine parvo [!; PCM] albo in membranis“ passen will, die in Florenz unter Nr. 948 mit dem Hinweis erscheint, das Buch sei in Paris 1367 gekauft worden. Wie gehen wohl zwölf Bücher in einen „kleinen Band“? Im übrigen sind die viel berühmteren „Silven“ des Statius nur in einem einzigen Kodex auf uns gekommen, „den Poggio von einem schlechten Schreiber hatte abschreiben lassen“ [Hunger 409].

Terenz, der gelehrteste aller gelehrten Römer, erscheint mit „Terentii andria. libri multi“. Das mit den „libri multi“ kann sich nicht auf die „Andria“ beziehen, entspricht aber ansonsten seinen in ca. 620 Büchern erhaltenen 74 Werken durchaus. Allerdings der Eintrag bei Diez B 66 ist inkorrekt. Denn eine Zeile danach steht zu lesen:

„Incipit eunuchus. sic incipit thais meretrix / parmeno servus. pamphilus aduliscens. sostra / tamulier pamphi lusa duliscens. bachimeretrix / antichila mulier. clinia aduliscens. sirus servus“.

Tatsächlich trägt Eunuchus den Titel „Thais meretrix, Phaedria adulescens, Parmeno servus“. Die unter den Karolingern ausgelassene Phaedria ist ebenso unerklärlich wie die Schreibweise „aduliscens“ oder „duliscens“. Die übrigen Gestalten kommen im Eunuchus nicht vor, sondern in anderen Werken, die Terenz zugeschrieben werden.

Bei Juvenal fällt sofort der nächste Lateinfehler auf. Diez B 66 enthält „De incommodis meritorum“ (statt „maritorum“). Die weiteren Textproben, die angeblich aus Juvenals Satiren stammen sollen, konnten von mir vorerst nicht verifiziert werden, z.B. „spelunca domusignem que laremque“.

Tibull erscheint anschließend mit „lib. II“. Tatsächlich endet das älteste von ihm erhaltene Ms. mit den Worten „Explicit liber [Einzahl! PCM] Tybulii“ [Ullman 1954, 26]. Von Tibull sind außer Exzerpten und Florilegien laut Hunger [397 f.] nur eine „jetzt verlorene“ Hs. sowie Hss. bekannt, „von denen keine älter als das 14. Jh. ist“. Immerhin soll sich von seinen Elegien „ein Exemplar […] ins MA. hinein gerettet haben“. Beruhigend zu wissen, dass dieses in Karls Hofbibliothek verfügbar gewesen sein muss! Vermutlich gilt das auch für Catull und Properz, die zwar nicht in Diez B 66 erscheinen, von denen aber Hunger [400] zu berichten weiß, „daß sich von den drei Elegikern je ein (!) Exemplar in die karolingische Zeit gerettet hat“. Ob das mit übernatürlicher Fügung zusammenhängt?

Von Horaz berichtet Diez B 66: „ars poetica explicit“, was auf den Schluss („explicit“ als Gegenstück zu „incipit“) des Werkes hinweist. Die „Ars Poetica“ enthält nur 476 Verse, woraus sich beim besten Willen kein Buch fabrizieren lässt. Selbst das großzügig geschriebene „Karlsepos“ bringt es mit seinen 536 Versen gerade mal auf elf Blatt! Gleich anschließend, noch in der Horaz-Zeile, berichtet Diez B 66 allerdings: „Incipit glaudiani [recte: claudiani!] deraptu [sic!] proserpinae lib. III.“

Dies würde bedeuten, dass der schmalbrüstige Horaz-Text mit einem etwas umfangreicheren Text zusammengebunden in Aachen vorlag. Allerdings ist dann zu fragen, was Karls Hofbibliothekare um alles in der Welt veranlasst haben mag, den überragenden Könner Horaz, einen Zeitgenossen des Augustus, nicht mit seinen anderen Werken zusammenzubinden (die unsterblichen „Oden“!), sondern mit Claudian, einem Zeitgenossen von Honorius und Stilicho (370-404), der durch ein in Versform dargebrachtes Histörchen auf sich aufmerksam zu machen versuchte.

Danach tritt in Diez B 66 ein Claudius auf: „Claudii in eutropium lib. III; Debello (sic!) Gothico; Debello (sic!) gildonico”. Dieser Autor lässt sich nicht konkret nachweisen, und die Vermutung der Forschung, es handle sich wohl ebenfalls um Claudianus, klingt wenig überzeugend. Die Ostgoten kamen erst nach dem Tod von Claudianus (404) gegen Rom zum Großeinsatz. Die Westgoten besiegten zwar die Römer 378 bei Adrianopel, eroberten aber Rom dann doch erst 410 unter Alarich. Da der Text des „Gothenkrieges“ eines „Claudius“ nirgends verfügbar ist, muss die Fantasie einspringen.

Beim Gildonenkrieg geht es besser. Gildo war ein „maurischer” Potentat, der 397-8 gegen Rom rebellierte und die Hauptstadt vom Getreidenachschub abschnitt. Gildos 70.000 Mann (!) starke Armee verschwand schließlich zwischen Algerien und Tunesien, Gildo selbst wurde enthauptet. Die einzige Quelle für diesen Sachverhalt ist allerdings nicht Claudius, sondern Claudianus, der in Diez B 66 als „Glaudianus“ erscheint und zum Zeitpunkt von Gildos Tod 28 Jahre alt war.

Kommen wir zu Martial, von dem laut Diez B 66 in Aachen acht Bücher Epigramme aufscheinen. Bis heute sind es interessanterweise zwölf geworden. Die Differenz kann niemand erklären.

Weiter zu Cicero. „Incatelena“ (sic!) werden „libri VII“ angeführt. Dass dies Unsinn ist, wissen wir aus allen existenten Cicero-Ausgaben. Dass „Catilina“ wenig später unter „Incipit Sallusti crispi orationis ex catilena“ noch in anderer Schreibweise auftritt, dürfte nicht weiter überraschen. Der Hinweis von Ullman auf einen Katalog aus Cluny aus dem 12. Jh. (!) runden das völlig verquere Bild ab [28].

Fazit: Diez B 66 kann niemals „karolingisch“ sein und jeder, der das behauptet, macht sich zum Gespött.

Noch ein Letztes: Hinter dem Eintrag „Libri alchimi“ in Diez B 66 auf der sechstletzten Zeile erscheint eine rätselhafte Fehlstelle, die nicht zu dem durchgehend eng gehaltenen Schreibduktus zu passen scheint, die aber mangels Einsichtsmöglichkeit in das Original nicht näher untersucht werden konnte (Abb. 7).

Ob der Schreibhiatus eine Bedeutung hat oder nicht: Immerhin kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir es bei dem Wort „alchimi“ mit etwas zu tun haben, was die Karolinger-Forschung gar nicht schätzen würde, nämlich um Alchemie. „Libri alchimi“ wären Bücher von Autoren, die sich an der Kunst des „Steins der Weisen“ versucht hätten, die schon Bertholet in ihren Manuskripten als „durchaus apokryph“ und dem „Ende des Mittelalters“ zugehörend apostrophierte [Morosow 1912, VIII] und die sämtlich von arabischen Schriftstellern stammen sollen.

Das arabische Idiom war den Könnern der Karolingerzeit durchaus geläufig, wie sich aus Bern 207 ergibt, der mit Diez B 66 in engstem Zusammenhang steht (siehe oben).

Der berühmteste, in zahlreichen Auflagen erschienene Druck einer alchemistischen Schrift ist der von Peter Kertzenmacher, die in der EA 1534 unter dem Titel „Alchimi und Bergwerck“ erschienen war und der in einer Auflage von 1538 in Straßburg unter dem Titel „Alchimia. Wie man(n) alle farben, wasser, olea, salia und alumina, damit mann alle corpora, spiritus und calces preparirt, sublimirt und fixirt, machen sol“ gedruckt wurde.

Auf die Möglichkeit, dass der nach der Karolingerzeit rätselhaft verschwundene Alchimus, der in Karls Hofbibliothek erscheint, in Wahrheit der „Erfinder“ der Alchemisten-Kunst gewesen sein kann oder dass die Diez-Stelle auch als „Libri alchimi(e)“ gedeutet werden kann, muss zumindest aufmerksam gemacht werden. Dies umso mehr, als die Beziehungen zwischen den Höfen im fränkischen Aachen und im arabischen Bagdad (Harun-ar-Raschid!) sehr eng waren [Hägermann 2000, 518 ff.].

Man darf niemals den bekannten Elefanten vergessen, den Harun ar-Raschid dem Frankenkaiser geschenkt hat und der am 20. Oktober 802 in Aachen eintraf, was dem berühmten Mediävisten Hägermann [446] den Ausruf entlockt: „Eine logistische Meisterleistung!“ Dass der Elefant nicht nur mit Wärtern und Emissären von Bagdad nach Aachen getrottet ist, sondern auch begleitet von einem freundlichen Schreiben des Kalifen in dessen Sprache, dürfte sich von selbst verstehen. Gunnar Heinsohn hat inzwischen die Karlselefanten-Story als ins 13. Jh. zu datieren und Friedrich II. zugehörig enttarnt [Heinsohn 2000, 228 ff.].

Der Diez-Schreiber B, von dem das Florilegium aus der Hofbibliothek stammt, hat seinen Text an neun Stellen korrigiert, teilweise durch Rasur, was bei den wenigen Zeilen verwundert, zumal diese Korrekturen an Stellen stattgefunden haben, die ein an einer kaiserlichen Bibliothek tätigen bzw. für sie schreibenden Hand eigentlich von vornherein hätte vermeiden müssen. So wird u.a. „uicera“ zu „uiscera“, „frida“ zu „frigida“ oder „pars“ zu „partis“, was bei solchen, jedem Lateiner geläufigen Standardwörtern verwundert.

Insgesamt dürfte das Ms. des weltberühmten Florilegiums der „Hofbibliothek“ Karls des Großen just das sein, was der Paläograph Bernhard Bischoff über Textteile von Diez B 66 ohnehin geurteilt hat: „Aus einer trüben Quelle geflossen oder als Ulk entstanden“.

Die Forschung ist auf einen Ulk hereingefallen und tut sich schwer damit es zuzugeben.

Literatur (als weitere Ergänzung zu Teil I u. II):

Biard, Joel (1989): Logique et théorie du signe au XIVe siècle; Paris

Bischoff, Bernhard (1965): „Die Hofbibliothek Karls des Großen“; in: Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben 2, 54 u. 57-61; Düsseldorf

Bammesberger, Alfred (Hg. 1991): Old English Runes and their Continental Background; Heidelberg

Blum, Ralph (132000): Runen. Anleitung für den Gebrauch und die Interpretation der Gemeingermanischen Runenreihe; Kreuzlingen · München

Diez (1973) = Sammelhandschrift Diez. B. Sant. 66 (…) Vollständige Faksimileausgabe im Originalformat der Handschrift aus der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Einführung Bernhard Bischoff; Graz

Eco, Umberto (1989): „Denotation”; in: Eco/Marmo (Hg.): On the medieval Theory of Signs, 43-77; Amsterdam · Philadelphia.

Elsner, Hildegard (²1994): Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt; Schleswig

Heinsohn, Gunnar (2000): „Kaiserelefanten des deutschen Mittelalters: Karl der Große und Friedrich II. von Staufen“, in: ZS 12 (2) 228-233

Kaczmarek, Ludger (1983): „Significatio in der Zeichen- und Sprachtheorie Ockhams“; in: Eschbach/Tranbant (Hg.): History of Semiotics, 87-104; Amsterdam · Phildadelphia

King, David A. (1995): „A Forgotten Cisterian System of Numerical Notation”; in: Citeaux, fasc. 3-4, 183-217

Leffler, Oliver (1995): Wilhelm von Ockham: Die sprachphilosophischen Grundlagen seines Denkens; Werl

Koshi, Koichi (1999): Die frühmittelalterlichen Wandmalereien der St. Georgskirche zu Oberzell auf der Bodenseeinsel Reichenau, Text- und Tafelband; Berlin

Martin, Paul C. (2000c): „Was las man den zur Karolingerzeit? Teil II“; in: ZS 12 (4) 639-661

– (2000b): „Was las man denn zur Karolingerzeit? Teil I“; in: ZS 12 (3) 449-475

– (2000a): „Können Münzen Karl den Großen retten?“; in: ZS 12 (1) 88-112

Odenstedt, Bengt (1991): A New Theory of the Origin of the Runic Script: Richard L. Morris’s Book Runic and Mediterranean Epigraphy, in Bammesberger 1991, 358-387

Östlund, Krister (2000): Johan Ihre on the Origins and History of the Runes. Three Latin Dissertations from the mid 18th Century; Uppsala

Seebold, Elmar (1991): „Die Stellung der englischen Runen im Rahmen der Überlieferung des älteren Futhark“; in: Bammesberger (1991), 439-569

Siepe, Franz (2001): „Notizen zu Otto Pächts »Buchmalerei des Mittelalters«“; in: ZS 13 (1) 103-107

Tachau, Katherine H. (1988): Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology and the Foundation of Semantics; Leiden et al.

Winter, Ursula (1986): Die Handschriftenverzeichnisse der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin, Neue Folge, Erster Band: Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, Teil 1 u. 2; Leipzig

Wolfram, Herwig (1995): Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit; Wien · München