von Heribert Illig und Hans-Ulrich Niemitz (Aus der österreichischen “GEGENWART” 3/96)

Es begann alles ganz einfach. Den einen von uns faszinierte die unglaubliche Fülle mittelalterlicher Fälschungen. Deren Umfang läßt sich allenfalls mit einem Vergleich veranschaulichen. 1986 veranstaltete die Monumenta Germaniae Historica. Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters, also die einschlägige Institution, einen großen Kongreß zum Thema “Fälschungen im Mittelalter”. Allein die Protokolle dieses Kongresses füllten fünf Bände mit mehr als 3.700 Seiten. Es dürfte wenige mittelalterliche Phänomene geben, die in ihrer Fülle wie in ihrer Vielgestaltigkeit, auch in ihrer Anmaßung und Selbstverständlichkeit die Forscher noch mehr verwirren und damit noch stärker herausfordern würden.

Besonders rätselhaft erscheint die Mentalität der Fälscher, wie sie Horst Fuhrmann, damals Präsident der Monumenta, in der Eröffnungsrede dieses Kongresses dargestellt hat. Er konzentrierte sich auf die umfangreichsten und entscheidendsten Fälschungen, so auf die “Konstantinische Schenkung”, die den Kirchenstaat begründen sollte, so auf die “Pseudoisidorischen Fälschungen”, eine Sammlung von über 10.000 kirchenrechtlich bedeutsamen Dokumenten. Alle diese Fälschungen entsprängen einem dubiosen Verfahren, denn sie seien -trotz aufwendiger und mühseliger Anfertigung- erst “Jahrhunderte später […] in das Bild von Welt und Kirche eingebaut worden” (Fuhrmann 1988:90). Fuhrmann vertrat die Ansicht, daß erst das Umfeld bestehen mußte, um eine Fälschung wirken zu lassen:

“Es ist ein naiver Positivismus, wenn man meint, Fälschungen der hier vorgeführten Art hätten die Welt verändert. Ein solcher Satz vertauscht Ursache und Wirkung: vielmehr hat eine entsprechend veränderte Welt die Fälschungen aufgenommen. Oder anders ausgedrückt: Der sich herausbildende Zentralismus des Papsttums hatte die Fälschungen nicht nötig; wohl aber hatten die Fälschungen für ihren Erfolg den Zentralismus des Papsttums nötig” (Fuhrmann 1988:91).

Geht es denn noch seltsamer: Die Kirche fälscht, ohne es nötig zu haben (Niemitz 1/91)? Damals wurde auch der andere der beiden Verfasser mit diesen Fragen konfrontiert. Wir diskutierten Fuhrmanns Bild und fanden es absurd: Da erfinden kluge Mönche hochbrisante Dokumente-doch zu niemandes Nutz und Frommen. Statt dessen verstauen sie ihre Machwerke in einer Schublade, bis nach Jahrhunderten die Welt sie ans Licht hebt und “aufnimmt”? Wie gelingt es, die Zukunft so gut einzuschätzen, wie untermauert man zukünftige Ansprüche eines noch ungeborenen Potentaten, wieviele Varianten muß man prophylaktisch fälschen? Mönche als Hellseher?

Bald fragten wir uns, ob nicht etwa der große Fuhrmann wiederum Ursache und Wirkung vertauscht hatte. Daraus entstand die These: Wenn die Fälschungen Jahrhunderte später zweckmäßig werden konnten, liegt das daran, daß der Zeitpunkt der Fälschung und der Zeitpunkt ihres Einsatzes dicht beieinander lagen, später aber durch eine Manipulation an der Zeitachse weit voneinander getrennt wurden. Dafür gab es eine Kontrollmöglichkeit: Unser Kalender ist 1582 korrigiert worden, um die seit Caesars Zeiten zu häufig eingesetzten Schalttage auszugleichen. Diese Korrektur geschah durch das Überspringen von zehn Tagen. Da Caesars wie Gregors XIII. Reformen zeitlich fixiert sind, läßt sich nachrechnen, ob richtig korrigiert worden ist. Diese Rechnung ist ebenso einfach, wie ihr Ergebnis überraschend ist: Man sprang um drei Tage zu kurz -und trotzdem sind heute Himmel und Kalender im Einklang. Die Konsequenz: Die Zeitspanne zwischen Caesar und Gregor muß zirka 300 Jahre kürzer als bislang angenommen sein (Illig 1/91).

Zwischen der Antike und der Renaissance führen die Historiker rund 300 Jahre zuviel in der Chronologie. Auf Christi Geburt bezogen leben wir heute nicht im 20., sondern gerade noch im 17. Jahrhundert n. Chr., vielleicht im Jahre 1699. Drei Phantom-Jahrhunderte auf der Zeitachse – wo wären sie aufzuspüren? Nun sind im frühen Mittelalter die dunkelsten, das heißt unbekanntesten Zeiten abendländischer Geschichte angesiedelt. Angesichts der dortigen Fund- und Problemlage ließ sich die These drastisch verschärfen: Die Phantomzeit liegt -so der bisherige Befund- zwischen den Jahren 614 und 911. Diese Zeit und die ihr zugeordneten Ereignisse hat es nie gegeben. Sie ist irgendwann in unsere Zeitrechnung eingefügt worden und deshalb absolut leer. Bauten und Artefakte, die dieser Phantomzeit angehören sollen, sind ihr erst später zugeschrieben worden (lllig 4/92a).

Darauf stellten sich tausend Fragen. Die beiden nächstliegenden waren: Warum haben andere diesen Zeitfehler nicht längst bemerkt? Und zweitens: Wenn wir schon eine Hypothese von so großer Tragweite aufstellen, dann müssen sich dadurch sehr viele quälende Probleme lösen. Hat die einschlägige Forschung überhaupt so viele Probleme? Auf die erste Frage gab es sofort eine Antwort: Zeitachse und christlicher Kalender sind so selbstverständlich, daß niemand auf die Idee gekommen ist, sie in Frage zu stellen. Dabei sind beide kein Gottesgeschenk, sondern nur ein fehleranfälliges Rechenergebnis. Als wir nun in den verschiedensten Fachgebieten die Literatur zu Spätantike und Frühmittelalter studierten, fanden wir Forschungsprobleme en masse, aber kein Problembewußtsein. Die chronologiegläubigen Spezialisten wundern sich immer nur kurz, fühlen sich aber in Einklang mit ihren Nachbar-Disziplinen und können ungestört weiterarbeiten. Das gilt für Archäologen wie Historiker, Städteforscher wie Münzkundler, Siedlungsarchäologen wie Radiokarbon- und Dendrochronologie-Datierer, Keramikspezialisten wie Kirchengeschichtler, Byzantinisten wie Islamforscher. Wir dagegen nahmen die Probleme als Probleme und prüften an ihnen die Phantomzeit-These, wobei wir alle Synchronismen von Island bis Indien beachteten. Aus der Fülle der Forschungsprobleme wollen wir hier nur sechs Beispiele kurz anreißen. Die Parsen -das sind die Feueranbeter beziehungsweise Zarathustra-Anhänger, von denen ein Teil aus dem Iran nach Indien floh- streiten über ihre eigene Chronologie. Als im 18. Jahrhundert Botschafter vom Iran nach Indien kamen, um eine religiöse Wiedervereinigung zu versuchen, teilten sie den indischen Parsen mit, daß sie sich in ihrer Jahreszählung seit ihrer Flucht von zu Hause um rund 300 Jahre geirrt hätten; auch die Lexika verorten diese Flucht mal in das 7. und mal in das 10. Jahrhundert (Topper 3/ 94). Hier präsentierten sich die postulierten 300 Phantomjahre unmittelbar.

Die jüdische Geschichte im christlichen Europa zeigt Dunkelzonen und Diskontinuitäten, die auch dort als “dark ages” geführt werden. Wir zitieren den Fachmann, der zwingend von der Existenz von Juden im damaligen Europa ausgeht: “Trotzdem gibt es keine Zeugnisse, ja nur geringe Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine größere Anzahl von Juden irgendwo in der westlichen Welt zu dieser Zeit lebte” (Roth 1966:4). Mit anderen Worten: Zwischen dem 6. Jahrhundert und dem beginnenden 10. Jahrhundert finden sich keine jüdischen Spuren in Europa. Sie werden durch Interpolation zwischen Spätantike und hohem Mittelalter ersetzt (lllig 5/91).

Die Byzantinisten bewegt eine Forschungsfrage ganz besonders, die genau diesen Zeitraum betrifft: Wann wurde die große Verwaltungsreform (Themenreform) durchgeführt, wann und wie entwickelte sich der Feudalismus? Eine Gruppe kommt zum Ergebnis, daß sich alle wesentlichen Details vor 600 ausbildeten und daß in den folgenden 300 Jahren eigentlich nichts passierte. Die andere Gruppe postuliert (‘interpoliert’) zwischen 600 und 900 einen so langsamen Wandel der Gesellschaft, daß er den Akteuren selber kaum ins Bewußtsein kam. Beiden Forschergruppen fehlen für die fraglichen Jahrhunderte Quellen und archäologische Befunde, so daß sie ihre allzu lange “Kontinuitätsdebatte” ‘freischwebend’ führen müssen (Karayannopulos 1959:15; Niemitz 1/94).

Auch in Deutschland fehlen archäologische Funde für genau diese Zeit. Zwar fanden die Archäologen in Frankfurt/Main eine wunderschöne, ungestörte Schichtenfolge, die Römerzeiten mit Renaissancezeiten verband; nur die Schichten für die Zeit von 650 bis 910 fehlten. Aber da nicht sein kann, was nicht sein darf, ‘meisterten’ die Archäologen diese Schwierigkeit, indem diese fehlenden Schichten durch abseitige Abfallgruben ersetzt wurden. Deren zahlreiche Scherben verteilten sie über die “Phantomzeit”, um der Chronologie zu entsprechen (Stamm 1962; Niemitz 3/93).

Leider stellen auch die Naturwissenschaften keine unfehlbaren Datierungsmethoden bereit. Die allgemein bekannte Radiokarbonmethode (C14-Methode) hängt für den uns interessierenden Zeitraum völlig von der Dendrochronologie ab (Willkomm 1988:176). Diese vergleicht die Muster von Jahresringen in Hölzern. Da ähnliche Ringfolgen zur gleichen Zeit gewachsen sein müssen, versucht sie sich mit zeitlich überlappenden Ringfolgen von Holzprobe zu Holzprobe datierenderweise in die Vergangenheit zurückzuhangeln. Als die Dendrochronologen vor rund 25 Jahren die Jahrtausendwende überschritten und das frühe Mittelalter anschließen wollten, hatten sie extreme Schwierigkeiten, passende Hölzer zu finden. Und wenn sie welche gefunden hatten, dann wollten die Datierungen nicht ins chronologische Schema passen. Es dauerte rund ein Jahrzehnt, bis sich die Dendrochronologen und Historiker im ‘freien Diskurs’ geeinigt hatten; sie opferten dabei die bis dato benutzte dendrochronologische Methode. Aus einer optischen Priifung war ein statistisches Verfahren geworden, dessen hochkomplizierte Korrekturrechnungen nur noch dem Spezialisten zugänglich sind. Trotzdem ließ sich zeigen, daß signifikante Fehler gemacht wurden, um der herrschenden Chronologie zu genügen (Niemitz 3/95).

Sechstens Aachen, Anhand unseres sechsten Beispiels soll ausführlicher demonstriert werden, wie eines der wichtigsten unter den relativ wenigen Zeugnissen des frühen Mittelalters nach allen Regeln der Kunstgeschichte neu datiert werden kann.

Um die wichtigsten Anachronismen der Aachener Pfalzkapelle zu verstehen, greifen wir aus der europäischen Architekturgeschichte ein ebenso markantes wie stabiles Element heraus: den Bau von Gewölben (Illig 1994: 198–281).

So wie Rom nicht an einem Tag erbaut worden ist, so konnte auch die Kunst der Wölbung nicht von heute auf morgen perfektioniert werden. Der Weg bis zum 48 Meter hohen gotischen Chor von Beauvais, dem kühnsten Kirchenbau des Mittelalters, war schwierig und von manchen Rückschlägen begleitet. Dieser himmelstürmende Drang, als Ausdruck der faustischen Seele des Abendlandes empfunden, setzte gegen das Jahr 1000 ein. Seit damals wuchsen Türme, Vierungskuppeln und Gewölbe immer höher, obwohl zunächst nur romanische Rundbogen, Mauermassen und selten genug Gewölberippen zu Gebote standen. Dementsprechend dürftig waren die Anfänge.

In Katalonien, im südlichen Frankreich und auch in Burgund versuchte man sich ab etwa 970 in kleinen und bescheidenen Kirchen mit ebenso bescheidenen Gewölben. Es ging um Spannweiten von kaum 3,50m. Und nur solch kleine Kirchen -etwa die Pyrenäenbauten St.-Michel de Cuxa und St.-Martin-du-Canigou- wurden zur Gänze eingewölbt. Noch St. Philibert in Tournus (zirka 1015) wird dafür gefeiert, daß wenigstens seine Vorkirche vollständig eingewölbt werden konnte. Zwischen 1030 und 1060 gelang es erstmals, große Raumteile zu wölben: Im Dom zu Speyer erhielten die beiden Seitenschiffe -70 m lang und 7,75 m breit- einfache Kreuzgratgewölbe. Erst zwischen 1082 und 1106 gelang es dann -wieder in Speyer-, auch Mittelschiff und Querschiff einzuwölben, also Spannweiten von 14 und sogar 15,40 m, dazu eine Scheitelhöhe von 33 m zu beherrschen. Dazu mußten mächtige Holzbalken die Wände zusammenbinden. Dieselbe Ankertechnik sicherte Querschiffe und Vierungsturm. So konnten die Baumeister in Speyer ein unregelmäßiges Oktogon wagen, das in 50 m Höhe bis zu 15,40 m spannt. Allenfalls in Cluny hat die Romanik mächtiger gebaut.

So führt ein in zahllosen Details belegter Evolutionsweg bei den Kirchenschiffen innerhalb von 140 Jahren von ängstlichen Anfangen bis zu erhabenen Dimensionen: Die Spannweite wächst von gut 3 m auf das Fünffache, die Gewölbehöhe steigert sich von 4 m auf rund das Achtfache. Man muß keiner Dombauhütte angehören, um zu verstehen, daß dafür Steinbearbeitung, Steinschnitt, Statik, Schubableitung und Ankertechnik ständig verbessert werden mußten. Diese bautechnische Entwicklung ist genauso gut belegt wie die ästhetische Entwicklung innerhalb der Romanik.

220 km nordwestlich vom Dom zu Speyer treffen wir auf einen Bau, der dazu in direkte Konkurrenz treten kann: die Aachener Pfalzkapelle. Ihr Zentralbau ist bislang zweifelsfrei Karl dem Großen und der Zeit kurz vor 800 zugeschrieben worden. Sein 30 m hohes Oktogon zeigt im Emporengeschoß, wie man Mauern in ein filigranes Säulengitter auflösen kann. Es wird von einer Kuppel überspannt, die zwischen 14,50 und 15,60 m spannt.Diese mächtige Kuppel braucht Unterstützung. Deshalb wird sie nicht nur von einem Eisenkorsett zusammengeschnürt, sondern von Strebepfeilern und dem doppelstöckigen Umgang gestützt. In diesem Umgang sind Wölbungsprobleme mit erstaunlicher Meisterschaft gelöst. Für sein Erdgeschoß wählte man keineswegs eine simple Tonne oder ein schlichtes Kreuzgratgewölbe. Nein, man baute eine wabenförmige Struktur, die in bestem Steinschnitt zwischen innerem Achteck und äußerem Sechzehneck vermittelt. Die Emporenlösung ist beinahe noch raffinierter. Sechzehn Mauern steigen zum Oktogon hin an und stützen es. Paarweise werden sie von ebenfalls ansteigenden Tonnengewölben verbunden, die gleichfalls den Schub ableiten. In den Zwickeln zwischen den acht Tonnen finden wir dreieckige Stichkappen, über den Wendeltreppen Schneckengewölbe. So läßt sich mit Fug und Recht behaupten, daß der zuständige Baumeister das ganze Repertoire an romanischen Wölbtechniken virtuos eingesetzt hat.

Aber konnte er um 800 bereits romanische Techniken kennen? Konnte er auch nur eine Wölbungsart kennen? Wenn wir die oben skizzierte, bestens belegte Evolutionslinie zwischen 970 und 1110 ernst nehmen, dann konnte er überhaupt noch nicht wölben. Warum also trotzdem ein Oktogongewölbe in Aachen, das ebenso weit spannt wie das von Speyer und ebenso hoch reicht wie dessen Mittelschiff? Nachdem handwerkliche Tradition nicht vom Himmel fällt, sondern mühsam genug erworben wird, müssen wir feststellen, daß Aachen außerhalb der abendländischen Entwicklung zu stehen scheint. Ganz egal, ob wir Wölbtechnik, Steinschnitt, Ankertechnik, Mauerauflösung betrachten – immer liegt Aachen 200 bis 300 Jahre in Front. Das gilt für mehr als ein weiteres Dutzend Bauelemente. Ob Strebesystem oder Vertikalität, Wandgliederung oder gebundenes System, Turmbau oder Westwerk, Säulengitter oder Bronzeguß, nicht zuletzt die Formprinzipien Doppelkapelle und Oktogon – all diese Merkmale sind der Romanik wohlbekannt, leiten sich aber nicht direkt von Aachen her, sondern werden Jahrhunderte später noch einmal erfunden, um erst dann an der Bauevolution der Romanik teilzunehmen.

Es bliebe als Ausweg, Aachen als spätesten Vertreter antiker Baukunst einzustufen. Das versuchten die Architekturhistoriker auch; aber es ist beim Versuch geblieben. Zwei ‘Genealogien’ wären möglich. San Vitale in Ravenna vermittelt einen vergleichbaren Raumeindruck wie das fast 300 Jahre spätere Aachen. Aber bautechnisch stammt Aachen niemals von byzantinischen Vorbildern ab. Denn bei diesen wurden die Wölbungen so leicht wie möglich ausgeführt: mit Ziegeln und hohlen Tonelementen wie Amphoren oder Tonröhren. Dank dieser Gewichtsreduktion blieben die Schubkräfte beherrschbar, selbst bei der Riesenwölbung der Hagia Sophia, die wie San Vitale unter Kaiser Justinian (527–565) erbaut worden ist. Aachens Oktogon wird dagegen von massivem Stein überwölbt, der noch an der schwächsten Stelle 81 cm mißt -eine in Byzanz nie versuchte Aufgabe. Aachen könnte aber auch vom kaiserlichen Rom abstammen. Hat Karl der Große Anleihen bei den alten Römern gemacht, etwa bei Pantheon oder Konstantinsbasilika? Auch das kann zuverlässig verneint werden. Denn die damaligen Römer gossen Betonkuppeln aus zementähnlicher Pozzulanerde und leichtesten, vulkanischen Zuschlagstoffen. Derartige Kuppeln entwickeln kaum Schubkräfte, wie mit einer umgedrehten Kaffeetasse auf vier Bauklötzchen leicht demonstriert werden kann.

Baugeschichtlich hat das Aachener Oktogon also keine Vorläufer. Sollen wir an das Wunder glauben, daß die Bauhütte zu Aachen, die ja selber auch mindestens zwei Jahrhunderte zu früh käme, ad hoc meisterliche Lösungen für alle Gewölbeprobleme gefunden hätte? Binnen zehn Baujahren ein Entwicklungssprung anstelle einer Evolution, die in der Romanik 140 Jahre gedauert hat? Und warum brauchte es diese Evolution, wenn schon alles erfunden war? Die Aachener Pfalzkapelle, ein vollendeter Bau ohne Vorläufer, ohne direkte Nachfolger, außerhalb jeder Bautradition, ein erratischer Block in der abendländischen Baugeschichte.

Aber auch dieser gordische Knoten kann zerschlagen werden. Wir hinterfragen ganz einfach Aachens Datierung. Das ist bislang nie geschehen, weil ja Karl der Große als Bauherr feststand. Erkennt man diesen Kaiser als eine der gelungensten Fiktionen der drei “Phantom-Jahrhunderte” (Illig 1994), dann erlauben die bisherigen Anachronismen der Pfalzkapelle eine sehr genaue Datierung innerhalb der romanischen Evolution. Alle Widersprüche lösen sich, wenn dieser Bau in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstanden ist, in engster zeitlicher Nähe zum Dom von Speyer. Selbstverständlich bricht schon damit die vertraute Geschichte des frühen Mittelalters zusammen. Denn wenn diese Pfalzkapelle erst gegen 1100 fertiggestellt wurde, dann verliert die zentrale Pfalz des Karolingerreichs ihren Kern. Wenn allenfalls spärliche Baureste übrigbleiben, die der Zeit um 800 zugeschrieben werden könnten, dann fehlt dem großen Karl die königlich-kaiserliche Kirche, dann fehlt noch eine ganze Zeitlang die Krönungskirche fränkischer Herrscher, dann verschwindet die Ansiedlung Aachen als Zentrum eines Frankenreiches. Mit nur geringer Übertreibung läßt sich sagen: Ohne Aachens Pfalzkapelle ist kein fränkischer Staat zu machen.

Einstige Überlieferung und heutiger Baubefund stehen hier in krassem Widerspruch, der sich nur durch eine Umdatierung beseitigen läßt. Aus diesem Beispiel, das für viele ähnliche Befunde steht, haben wir drei Erkenntnisse gewonnen:

- Das frühe Mittelalter kann niemals so gewesen sein, wie es die Lehrbücher darstellen.

- Die mannigfaltigen Schwierigkeiten lassen sich dadurch beheben, daß man eine gewisse Zeit als künstliche Phantomzeit erkennt, die zwischen realen Jahrhunderten steht.

- Viele Indizien deuten im Abendland auf einen zusammenhängenden Abschnitt von fast genau 300 Phantomjahren hin, der das 7., 8. und 9. Jahrhundert umfaßt.

Kam diese Phantomzeit zufällig oder beabsichtigt in unsere Geschichte? Gegen reinen Zufall spricht, daß ein solcher längst hätte bemerkt werden müssen. Bei einer absichtlichen Verfälschung des Kalenders sollten sich jedoch Indizien und vor allem Motive finden lassen. Wir zeigen zwei religiöse Motive für Geschichtsfälschung, die sich ergänzen, aber auch unabhängig voneinander gewirkt haben können.

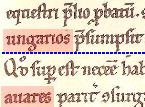

Der Byzantinistik sind zwei unverstandene Vorgänge bekannt. Ab 835 sind alle in griechischer Majuskel abgefaßten Texte nach und nach in die neue Minuskel umgeschrieben, die Originale aber vernichtet worden (Schreiner 1991:13). So ist das gesamte Schriftgut der damals führenden Kulturnation binnen ein, zwei Generationen komplett neu geschrieben worden, und niemand weiß, ob hier nur sorgfältig abgeschrieben oder auch neu geschrieben worden ist. Daraufhin hat Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (911–959) viele antike Schriften in Auswahl kopieren und zusammenfassen lassen. Diese Exzerpte sind heute unser einziger Zugang zu vielen antiken Texten. Da in einem phantomzeitlichen 9. Jahrhundert keine Umschreibung stattgefunden haben kann, würden beide Aktionen auf Konstantin VII. zurückgehen, der schließlich auch die byzantinische Geschichte der letzten 300 Jahre neu schreiben ließ, ja zum Teil selbst verfaßte. Dieser Kaiser hatte eine sehr christliche Motivation für die vielleicht gewichtigste Zensuraktion des Abendlandes. 614 raubten die heidnischen Perser die erhabenste Reliquie der Christenheit, das Kreuzesholz. Seine tradierte Rückeroberung wirkt so obskur (ein Engel entwirft dem Kaiser den überaus riskanten Schlachtplan), daß sie eine andere Wahrheit zu verdecken scheint: Byzanz und die Christenheit wollten Jahrhunderte Abstand zu diesem Skandalon. In dieser fiktiven Zeit wäre das Kreuzesholz zumindest fiktiv rückgewonnen, in tausend Partikeln übers Abendland verteilt und so die unsägliche Schmach getilgt worden (Illig 4/ 92b).

Mit dieser ‘Distanzierung’ hätte Kaiser Konstantin das gesamte Abendland vordatiert. Und so regierte dann Kaiser Otto III. in dem ominösen Jahr 1000. Otto und der von ihm eingesetzte Papst Silvester II. legten aus eschatologischen Gründen -tausend Jahre sind wie ein Tag- größten Wert auf diese Jahrtausendwende. Mit ihr konnten beide das Zeitalter Christi auf Erden als seine Stellvertreter eröffnen. Wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit ausschließen, daß Otto und Silvester selbst das Rad der Geschichte um drei Jahrhunderte vorgedreht haben, um das Jubeljahr zu erleben. Die politische Situation im ausgehenden 10. Jahrhundert war auf alle Fälle selten günstig. Ottos Mutter Theophanu war mit dem byzantinischen Kaiser Johannes 1. Tzimiskes (969–976) verwandt, der aus derselben Makedonischen Dynastie stammte wie Konstantin VII. Und Otto III. arbeitete mit dem Papst Hand in Hand -einmalige Eintracht zwischen Byzanz, Rom und dem Kaiser im Westen (Illig 3/91)!

Dieses Vordrehen des Kalenders, ob durch Konstantin oder Otto, erzeugte 300 leere Jahre. Sie zu füllen, gab vielen die Möglichkeit, 300 Jahre ‘gelebter’ Geschichte nach eigenem Gusto zu erfinden. Für Kaiser wie Papst war es vorteilhaft, die anzustrebende Zukunft als schon einmal gewesene Vergangenheit auszumalen, mangelnde Autorität durch Rückgriffe auf übermächtige Ahnen zu ersetzen. So kreierten sie einen Karl den Großen, dessen Reich all das umfaßte, was Otto III. anstrebte. Die erste Skizzierung malten spätere Generationen von Kaisern, Königen, Päpsten, Mönchen und Historikern zu einem immer prächtigeren Bild aus. Die Fälscherenkel, wie Heinrich IV., Friedrich Barbarossa oder Friedrich II., konnten nicht ahnen, daß dereinst Geschlechter auftreten würden, die lieber im Boden wühlen, als sich durch schöne Geschichten beeindrucken zu lassen.

Wir lassen hier den Vorhang fallen und alle Fragen offen, um einem berühmt-berüchtigten Vorbild zu folgen. Was immer weitere Forschung ans Licht bringen wird – für das frühe Mittelalter steht ein Paradigmenwechsel an, der uns zu neuen Erklärungen der eigenen Vergangenheit führen wird.

Allgemeine Literatur

Horst Fuhrmann: Von der Wahrheit der Fälscher. Monumenta GermaniaeHistorica Band 33 Fälschungen im Mittelalter Internalionaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica München 16.-19. September 1986 Teil 1:83–98

E. Hollstein: Dendrochronologische Untersuchungen an Hölzern des frühen Mittelalters. Acta Praehistorica 1(1970):147–156

E. Hollstein Mitteleuropäische Eichenchronologie. 1980

Johannes Karayannopulos: Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung. Beck München 1959

Cecil Roth / I.H. Levine (Hrsg.): The Dark Ages. Jews in Christian Europe 711–1096. Band 11 der World History of the Jewish People, London 1966

Peter Schreiner: Die byzantinische Geisteswelt vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. In: Anton von Euw; Peter Schreiner (Hrsg.): Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner Schnütgen-Museums zum 1000. Todesjahr der Kaiserin. Band 11 Köln 1991

Otto Stamm: Spätrömische und frühmittelalterliche Keramik der Altstadt Frankfurt (Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte). Frankfurt/Main 1962

Horst Willkomm: Kalibrierung von Radiokarbondaten.Acta Praehistorica 20 (1988): 173-181

Literatur zur Phantomzeit

Heribert Illig, Hat Karl der Große je gelebt? Bauten, Funde und Schriften im Widerstreit. Mantis, Gräfelfing 1994

Die nachfolgenden und weitere Artikel erschienen in Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart – Interdisziplinäres Bulletin, seit 1995 unter dem neuen Titel Zeitensprünge im Mantis Verlag, Dr. Heribert Illig, D-82166 Gräfelfing, Lenbachstraße 2a. Sie sind zwischen 5 und 23 Seiten lang; 1/91 bedeutet zum Beispiel: Heft 1 aus den Jahr 1991.

Heribert Illig (l/91), Die christliche Zeitrechnung ist zu lang

–(3/91), Vater einen neuen Zeitrechnung: Otto 111 und Silvester 11.

–(5/91), Jüdische Chronologie. Dunkelzonen, Diskontinuitäten, Entstehungsgeschichte

–(4/92a), 614/911 – der direkte Übergang vom 7. ins 10. Jahrhundert

–(4/92b), Vom Erzfälscher Konstantin VII. Eine “beglaubigte” Fälschungsaktion und ihre Folgen

Illig /Niemitz (1/91), Hat das dunkle Mittelalter nie existiert?

Hans-Ulrich Niemitz (1/91), Fälschungen im Mittelalter

–(3 4/93), Eine frühmittelalterliche Phantomzeit – nachgewiesen in Frankfurter Stratigraphien

–(1/94), Byzantinistik und Phantomzeit

–(3/95), Die “magic dates” und “secret procedures” der Dendrochronologie

Uwe Topper (3/94), Zur Chronologie der islamischen Randgebiete. Drei Betrachtungen