von Paul C. Martin (aus Zeitensprünge 4/2000)

Zu den größten Rätseln der Bücher- und Bibliotheksgeschichte gehört der Übergang von jenen Texten, die angeblich schon im Altertum und im Mittelalter, dabei vor allem in der uns interessierenden Zeit „um 800“ existiert haben sollen, in die Gegenwart. Seit langem schon geht der Verdacht um, dass ein Großteil dieser Texte (wenn nicht gar alle) ein Fabrikat des späteren Mittelalters bzw. der frühen Neuzeit gewesen sein könnten.

So schreibt schon der russische Chronologie-Kritiker Nikolaus Morosow (1854-1946), sich auf die Forschungen des berühmten Chemikers Marcellin Berthelot (1827-1907) beziehend, dem Ungereimtheiten in der Überlieferung historischer Texte der Alchemie aufgefallen waren (Fettungen im folgenden von mir) :

„Schließlich kam Berthelot zu der Ansicht, dass alles, was in den ersten gedruckten Sammlungen auf uns gelangt ist (15., 16. und 17. Jahrhundert), ebenso wie die vorhergegangenen Handschriften aus der alten Periode der Alchemie, durchaus apokryph ist und dass weniger bekannte Schriftsteller der Renaissance die Gewohnheit hatten, ihre Werke unter dem Namen alter berühmter Autoren oder als Übersetzungen aus dem Griechischen, Arabischen oder Hebräischen herauszugeben. Ob nicht eine solche Gewohnheit auch bei den mittelalterlichen Mönchen und Theologen bestand? Ob sie ihre Werke und Predigten nicht mit dem Namen alter Berühmtheiten deckten und dadurch unsere Vorstellungen von der Entwicklung der christlichen Ideen im Altertum irre geführt haben?“ [Morosow 1912, VIII].

Schon der hoch gelehrte Jesuit Jean Hardouin (1646-1729) hatte eine Reihe vermeintlich antiker Autoren ins Reich der Fabeln verwiesen [Hardouin 1693], dem der Basler Professor und Sprachforscher Robert Baldauf zum Beginn des 20. Jhs. beitrat [Baldauf 1902]. Auch der Privatgelehrte Wilhelm Kammeier (1889-1959) war, ausgehend von den massenhaften Fälschungen mittelalterlicher Urkunden zu dem Ergebnis gekommen, dass zahlreiche antike Texte erst im 15. Jh. entstanden sein konnten [Niemitz 1991].

Wir werden über diese „erfundenen“ Schriften noch einiges kennen lernen, wenn wir uns mit den Schriftstellern (und Fälschern) des 15. Jhs. beschäftigen, allen voran mit Poggio Bracciolini. Dabei werden wir sehen, dass die Motive, antike Autoren zu fälschen bzw. überhaupt zu erfinden, nicht nur theologischer Natur waren, sondern auch monetärer, und dies sogar in der Hauptsache: Sobald sich in den Köpfen reicher Leute die Vorstellung verfestigt, sich unbedingt eine Bibliothek zulegen zu müssen, ist dem Betrug natürlich Tür und Tor geöffnet. Wird für Schriften – und es müssen natürlich bisher unbekannte sein – enormes Geld bezahlt, ist die Versuchung groß, solche Werke selbst zu schreiben und unter dem Namen eines überlieferten bekannten oder sogar eines völlig neu entdeckten Autors zu präsentieren, der damit der Vergessenheit entrissen wurde.

Der Florentiner Bibliomane Niccolò Niccoli (1364–1437), der Sohn eines reichen Spekulanten, geriet durch seine Büchersucht im Ende seines Lebens in eine kolossale finanzielle Schieflage und schuldete 1433 allein Cosimo und Lorenzo de Medici 355 Goldgulden [Ullman/Stadter 1972, 12], was umgerechnet über den Goldpreis (1 Fiorino largo damals ca. 3,5 g) heute rund 25.000 DM nominal entspricht.

Der Wert seiner gesamten Bibliothek von 800 Bänden wurde mit 6.000 fl. (= Florentiner Goldgulden) angegeben [a.a.O., 61]. Dies sind immerhin rd. 21 Kilo Gold mit einem heutigen nominalen Goldpreis von 420.000 DM. Ein Buch käme demnach auf 525 DM, über den Goldpreis umgerechnet.

Um den Wert der Bücher aber zeitbezogen einschätzen zu können, muss man einen Blick in die Florentiner Steuerlisten werfen. Der Maestro Giovanni di Antonio da San Miniato, dessen Steuererklärung von 1457 im Original mir vorliegt, wurde damals nach dem seit 1427 geltenden catasto für sein Nettovermögen mit etwas über 33 fl. taxiert und zählte zu dem einen Prozent der Haushalte, die am meisten Steuern zahlten. Nach dem catasto von 1457 zahlten nur elf Bürger mehr als 50 fl. Steuern, und 51 zahlten zwischen 20 und 50 fl.; einsam an der Spitze standen Cosimo di Giovanni und Pierfrancesco de’ Medici mit 576 fl. [de Roover 1963, 29, 31]

Der gesamte Cassa-Bestand der Medici-Bank, die „Tavola“, lag laut Ausweis vom 12. Juni 1427 bei ganzen 4.223 fl. [de Roover 226]. Die Cash-Position der damals stärksten Bank der Welt hätte also nicht ausgereicht, um die 800 Bücher des Privatsammlers Niccoli zu kaufen! Ein Bücherbestand, der mit 6.000 fl. bewertet wurde, bedeutete demnach eines der größten Vermögen von Florenz, der damals neben Venedig reichsten Stadt der Welt.

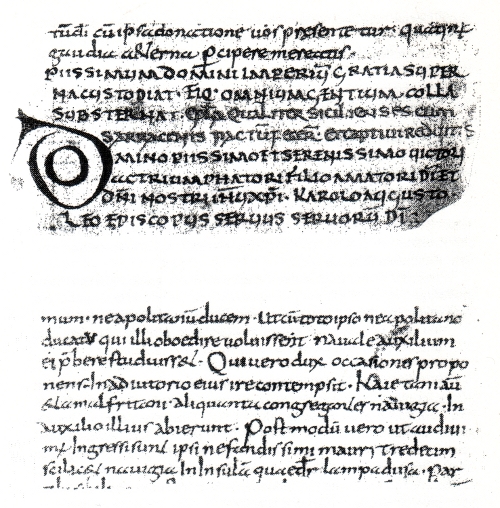

![martin_II_01 Abb. 8: Typische erste Seite eines Manuskripts des 15. Jhs. aus der Medici-Bibliothek Laurenziana [Hs. Strozzi 50]. Es ist die lateinische Übersetzung von Xenophons “Kindheit des Kyros”, angefertigt von Poggio Bracciolini. Die folgenden 190 Seiten sind reine Textseiten.](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_II_01.jpg)

Abb. 8: Typische erste Seite eines Manuskripts des 15. Jhs. aus der Medici-Bibliothek Laurenziana (Hs. Strozzi 50). Es ist die lateinische Übersetzung von Xenophons “Kindheit des Kyros”, angefertigt von Poggio Bracciolini. Die folgenden 190 Seiten sind reine Textseiten.

Warum sie nicht verfügbar waren, obwohl vor allem die Medici alles daran gesetzt hatten, alte Bücher zu erwerben, ist völlig unklar. Dass diese „karolingischen“ Handschriften, wenn sie denn wirklich Fabrikate der Karolingerzeit waren, ja irgendwo existiert haben müssen, als die Bücherjäger der Florentiner – wie der berühmte Poggio – 600 Jahre nach der Zeit „um 800“ durch die Klöster zogen, um alte Schriften einzusammeln, ist unbezweifelbar. Die Frage, warum nicht wenigstens eine einzige karolingische Handschrift, zum Beispiel aus dem reichhaltigen Cimelien-Bestand des Klosters St. Gallen, das Poggio intensiv durchstöbert haben soll, oder aus dem überreichen Schatz des Raumes Salzburg oder gar das legendäre Lorscher Evangeliar, den Weg nach Florenz gefunden hat, lässt sich nicht beantworten [vgl. u.a. Forstner 1962; Homburger 1962; Mütherich/Gaehde 1976; Zimelien 1975/76; Schmuki/Ochsenbein/Dora 1998 sowie zahlreiche Ausstellungs- und Versteigerungskataloge, zuletzt im Herbst 2000 die Ausstellung „Juwele der Buchkunst“ im Historischen Museum der Pfalz in Speyer]. Wenigstens ein einfaches, schmuckloses „karolingisches“ Manuskript hätte sich doch auch dem harthörigsten Abt abschwätzen lassen, wo doch angeblich den Äbten so viele frühe Manuskripte abgeschwatzt werden konnten.

Es drängt sich also immer wieder der ungeheuerliche Verdacht auf, dass die gesamte „karolingische“ Buch- und Schriftenvielfalt Produkt einer erheblich späteren Zeit ist.

Dieser Verdacht scheint sich vor allem bei der zentralen Quelle zur karolingischen Wirtschaft zu erhärten, dem bereit in Teil I kurz vorgestellten „Capitulare de villis“ (= CV). In 70 Kapiteln gegliedert, befasst es sich mit der Verwaltung des königlichen Kronguts. Es soll für das ganze Reich Karls des Großen gegolten haben, ist aber rätselhafter Weise nur in einem einzigen Exemplar auf uns gekommen, das die typischen Merkmale fast aller „karolingischen“ Schriften aufweist: Es wurde erst Jahrhunderte post festum irgendwie ‚zufällig’ entdeckt:

„Nach allgemeiner Annahme stammt die Handschrift aus dem Besitz des gelehrten protestantischen Kirchengeschichtsschreibers Matthias Flacius Illyricus († 1575). Das ist zwar nicht stringent beweisbar [… Allerdings] hat Flacius den Codex nachweislich gekannt. Wie er in seinen Besitz gekommen ist, wissen wir nicht. Der Ruf des Flacius als eines ‚Sammlers’ von Handschriften ist umstritten“ [Capitulare de villis 1971, Beiband, 5].

Was will uns nun dieses zentrale Schriftstück der Karolingerzeit sagen, das als Codex Helmstadensis 254 der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel Weltruf genießt? Zunächst einmal sind von gleicher Hand ein Briefwechsel zwischen Karl dem Großen und Papst Leo III., dem Kirchenherrscher also, der auch in Paderborn hervorgetreten ist, überliefert sowie die bereits in Teil I ausführlich besprochenen Brevium Exempla (BV), die sich dadurch auszeichneten, dass sie einen Bücherschatz eines winzigen Klösterleins auf einer Insel im Staffelsee beim oberbayerischen Murnau zum Besten geben, der den für die Zeit „um 800“ im zentralen Kloster der damaligen Christenheit nördlich der Alpen, nämlich Fulda, bei weitem überragte.

Der hoch gerühmte Karolingerforscher Alfons Dopsch, der sich wie kein Zweiter mit dem CV und den es umrankenden Forschungen des 19. Jhs. beschäftigt hat, kommt zu einer nachgerade hymnischen Beurteilung:

„Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit gilt […] als die bestbekannte der Wirtschaftsgeschichte überhaupt […] Das berühmte Capitulare de Villis bot scheinbar in nuce die planvolle Organisation in allen Einzelheiten dar. Sie hoben diese Periode aus dem Dunkel der Vorzeit in ein Licht, das ihren Inhalt in um so strahlenderer Größe hervortreten ließ, als auch die nächste Folgezeit ihnen an solchen Erkenntnismitteln nichts Gleiches an die Seite zu setzen hatte.“ [Dopsch 1921, III]

Dopsch ergänzt die bis zu seiner Zeit aufgelaufenen CV-Forschungen und -Deutungen sogar noch dahingehend, dass er den Zweck seines zweibändigen Werkes darin sieht, „die Notwendigkeit einer neuen Grundlegung der deutschen Wirtschaftsgeschichte zu erhärten.“ [a.a.O., VI].

An einer Stelle seines Standardwerkes beschleichen ihn allerdings doch Zweifel, ob es sich bei dem CV um eine genuin „karolingische“ Quelle gehandelt haben mag [a.a.O., 32]:

„Noch vom Beginne der sogenannten Neuzeit haben wir geradezu eine ähnliche Wirtschaftsordnung erhalten von einem Gutshofe des Mainzer Erzstifts in Erfurt, das sogenannte ‚Engelmanns-Buch’ (1495-1516). Nicht ganz mit Unrecht hat man es schon einmal mit dem Capitulare de Villis in Parallele gestellt. Und doch wird es wohl niemandem einfallen, daraus für die Wirtschaftsverfassung Deutschlands am Beginne des 16. Jahrhunderts so weitgehende Schlüsse zu ziehen, wie dies bei dem Capitulare de Villis der Fall war“.

Wenn nun schon aus dem Inhalt und der Entdeckung des CV sich zeitliche Parallelen zum 16. Jh. ergeben, darf doch gefragt werden, ob sich im CV nicht noch andere Hinweise entdecken lassen, die seine Zuweisung in die „Zeit um 800“ fraglich machen.

Der Name Karls als des Urhebers dieser Wirtschaftsordnung, die sich speziell mit der Verwaltung des Kronguts beschäftigt, taucht in dem Dokument direkt nicht auf. Es wird nur angenommen, dass es sich um Karl d. Gr. gehandelt haben muss, da dem CV unmittelbar die von gleicher Hand geschriebenen BE und die Briefe von Papst Leo III. an Karl vorangehen. An vier Stellen taucht der Passus auf: „nos vel regina“, was Klaus Vernhein zu dem Schluss führt „dass der Urheber der Verordnung ein verheirateter (fränkischer) König war“, wobei an Pippin „niemand [dachte]“ und „auch heute noch [niemand] denkt“ [Vernhein 1953/54, 323]. Warum es aber ein fränkischer König gewesen sein muss, ist allerdings nicht einzusehen, zumal es bis hinauf zu Karl V. (seit 1516 König von Spanien und erst 1519 zum deutschen Kaiser gewählt, der also auch bestens ins 16. Jh. passen würde), jede Menge deutscher Könige gegeben hat, die keinen oder noch keinen Kaisertitel trugen.

Das CV, darin ist sich die Forschung einig, hat für das ganze riesige Reich des Frankenkönigs Karl gegolten. Intensiv beschäftigt es sich mit Vorschriften über die Haltung von Schweinen, Schafen, Enten und Hühnern. Es ist zu melden, wenn ein Hengst umsteht, und zu vermeiden, dass zu viel Tischwein gekauft würde. Die Zahl der gefangenen Wölfe ist zu nennen, und selbst über die Aufzucht junger Hunde ergehen Befehle.

Die Schwachstelle des CV ist aber eindeutig ein abschließendes Glossar von 72 Pflanzen, von denen einige aus klimatischen Gründen überhaupt nicht im Frankenreich angebaut werden konnten:

Costum (Frauenminze). Sie kommt auch in den BE vor, und Vernhein [1953/54, 347] konzediert, dass es Pflanzen seien, „die ins Treibhaus hätten gebracht werden müssen, um den Winter im nördliche Klima zu überstehen“. Dopsch selbst zitiert den Botaniker v. Fischer-Benzon, der bei der Untersuchung der „karolingischen“ Pflanzen „bei einer ganzen Reihe davon zu einem entschieden negativen Ergebnisse [kommt]“. Zu nennen seien nur Lorbeer, Drachenwurz, Koloquinte (eine Wüstenpflanze) sowie Rosmarin, Ficus (Feige) und Pinus (Pinie). Dazu gehört auch noch die Squilla (Meerzwiebel, scilla maritima L.), die an den sandigen Küsten vor allem der portugiesischen Algarve gedeiht. Wichtig sind dann vor allem noch:

Morarius (Maulbeerbaum), auch in den BE. Damit sollte Seide im Frankenreich heimisch gemacht werden. Seide kam im Mittelalter im Westen als Rohstoff nirgends vor. Bekanntlich beginnen die Versuche mit der Zucht von Seidenraupen erst ab den 1480er Jahren in Frankreich.

Ascalonica (Schalotten), in CV und BE. Dabei interessiert weniger der botanische Belang, sondern die Tatsache, das es sich um Pflanzen handelt, die ihren Namen von der Stadt Askalon in Palästina ableiten. Das ist doch nun wahrlich bemerkenswert, dass die Karolinger dem Verlauf der Kreuzzüge vorgegriffen haben, in deren Verlauf Askalon erobert und zu einem Stronghold der Christenheit ausgebaut wurde! Da kann man nur mit Horst Fuhrmanns ausrufen:

„Allen diesen Fälschungen ist eigentümlich, dass sie zur Zeit ihrer Entstehung kaum gewirkt haben. Sie hatten, von der Entstehungszeit her gesehenen, antizipatorischen Charakter.“ [Fuhrmann 1996, 54].

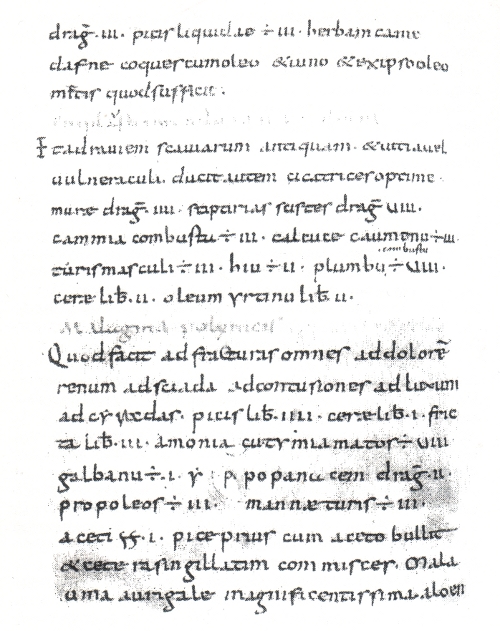

Pisi Maurisci (Maurische Erbsen): Diese werden auch in den BE genannt. Dies ist aber völlig unhistorisch, da in der „Karolingerzeit“ die Muslime nicht „Mauren“ oder gar „Maurisken“, geheißen haben konnten. Die Muslime hießen noch in der Zeit der Kreuzzüge eindeutig „Sarazenen“. Dies gilt schon für die englische Übertragung des Theophanes, wobei es sich im Original um „Araboi“ gehandelt hat [Mango/Scott 1997, 469]. Auch in den Briefen Leos, die den BE und dem CV vorangehen, ist im Original von „Sarracenis“ und von „mauri“ die Rede (vgl. Abb. 9), wobei letztere in der deutschen Kurzfassung von Carlheinrich Brühl [1971, Beiband, 15f] immer wieder mit „Sarazenen“ übersetzt werden. Hägermann [2000, 541] entzieht sich dem Problem der Nomenklatur, indem er von „arabischen Quellen“ spricht bzw. von „muslimischen Gegnern“, als er Karls Politik „jenseits von Alpen, Pyrenäen und Elbe“ beschreibt. Entsprechend ist in der Karte zu Beginn seiner Karls-Biographie auch von dem „Omaijadischen Emirat von Córdoba“ die Rede.

Abb. 9: Ausschnitte aus den Briefen Papst Leos III. an Karl den Großen (oben mit dem Wort „SARRACENIS“, unten mit dem Wort „mauri“). In der Karolingerzeit existierten aber keine Mauren, deren Name erst in der Zeit der Reconquista aufkam. Auch aus diesem Grund ist das mit den Leo-Briefen zusammenhängende „Capitulare de Villis“, das wirtschaftliche Grundgesetz Karls des Großen, als Märchen enttarnt.

Wegen der gartenbautechnischen Probleme haben einige Forscher die Entstehung des CV sogar nach Südfrankreich gelegt, während A. Dopsch [1921, 40] weit verstreute und schwer zu datierende Quellen anführt, in denen von „Mauri“ die Rede ist, um sich schließlich mit dem Hinweis aus der Affäre zu ziehen, dass es sich in Wahrheit um „punische Kichererbsen“ gehandelt haben müsse. Die belegt er mit dem römischen Landwirtschafts-Schriftsteller Lucius Iunius Moderatus Columella, einem Zeitgenossen Senecas, gebürtig aus Cadiz, dessen Hauptwerk „De re rustica libri“ komplett erhalten ist. Zu diesem erläutert Manfred Fuhrmann [1999, 302]:

„Columella schreibt präzise, anschaulich, mit ungesuchter Kunst; sein Werk gehört zu den wertvollsten Hinterlassenschaften der römischen Fachschriftstellerei. Die Resonanz des Werkes war – außer bei Autoren vom selben Fach – gering; erst die Humanisten sorgten für einige Verbreitung.“

In Venedig erschien 1472 ein Druck „M. Cato, Columella et Palladius de agrorum cultu“ in einem Band. Das älteste komplette, gedruckte Exemplar der Schriften des Columella „Opera agricolationum Columellae, Catonis, Varronis nec non Palladii, cum excriptionibus Philippi Beroaldi, et co¯mentariis quae in aliis impressionibus non extant“ wurde in Bologna 1494 zum Druck gebracht.

Im Katalog von San Marco erscheint unter Nr. 795 „Moderati Columellae rei rusticae Libri XIII“ (sic!), wobei Ullman/Stadter anmerken [1972, 217]:

„This lost manuscript was probably that copied by Niccolò Niccoli.”

Niccoli soll es von einem „vetustum exemplar“ kopiert haben, das – wie sollte es auch anders sein? – der bekannte Poggio entdeckt hatte [a.a.O., 102]. Damit sind wir wieder mitten in der Problematik, dass die Humanisten immer wieder von ganz alten Exemplaren abgeschrieben haben, die anschließend rätselhaft verschollen sind – worauf wir noch des öfteren stoßen werden.

Vom großen Werk des großen Fachmanns aus dem 1. Jh. sind offenbar auch weitere Codices erhalten, die als „frühmittelalterlich“ bezeichnet werden [Fuhrmann 1999, 302]. Auch Boccaccio soll Columella gelesen haben, das Exemplar aber ist ebenfalls verschollen [Ullman/Stadter 1972, 91, 99].

Ob es nun Columella wirklich gegeben hat, ob sein großes Werk tatsächlich aus der Antike überdauert hat, kann jetzt noch nicht überprüft werden. Aber angenommen Columella sei keine Phantomfigur, sondern ein Autor, dessen Werk die Antike überdauert hat (wovon Dopsch zweifelsfrei überzeugt ist), dann stellt sich allerdings jetzt doch die Frage:

Wozu musste Karl sich mit seinem CV abmühen, wo es doch zu seiner Zeit ein spezielles Fachbuch zum Thema gegeben hat, das sämtliche Aspekte von Ackerbau, Viehzucht, Gartenbau, Gutsverwaltung usw. usw. ausführlichst behandelte?

Entweder hatten missliebige Zeitgenossen des großen Kaisers dieses großartige Standardwerk vor ihm versteckt oder es wurde tatsächlich erst vom bekannten Bücherjäger und -finder Poggio entdeckt und ‚verbreitet’.

Von dem CV als einer ernst zu nehmenden „Quelle“ der Zeit „um 800“ müssen wir uns allerdings so oder so leider verabschieden.

Wie stark sich in der Buchgeschichte immer wieder monetäre mit genuin historischen Interessen mischen, zeigt auch das Beispiel des großen Sammlers Martin Bodmer (1899-1971). Dieser, ein überaus vermögender und zurückhaltender Mann, hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, eine Bibliothek aufzubauen, von der er sagte: „Sie will die großen Texte aller Zeiten in möglichst ursprungsnaher Form vereinen.“ [Bodmeriana 2000, 25]. Die weltberühmte Bibliotheca Bodmeriana verfügt inzwischen über 150.000 Handschriften und Bücher.

Das darin angehäufte Vermögen sprengt natürlich jede Vorstellungskraft und dürfte sich jenseits der Milliarden-Grenze bewegen. Schon das Frontispiz der Bodmeriana-Ausstellung, die 2000 in Zürich und Marbach und 2001 noch im berühmten Grolier-Club in New York gezeigt wird, macht den Triumph des reichen Buchbesitzers deutlich. Es zeigt auf fol. 2d den großen Boccaccio, wie er Adam und Eva aus seinem Buch vorliest. Das erste Menschenpaar in gebückter Haltung, ärmlicher Kleidung, stehend und mit einem bittstellerisch-fragendem Ausdruck. Boccaccio dagegen an gewaltigem Tische sitzend, in pelzverbrämtem, scharlachrotem Prachtgewand, sein Gesichtsausdruck herrisch und herablassend. Genau das ist das Selbstverständnis eines Mannes, der weiß, was für einen gewaltigen Schatz er da den armen Leuten präsentiert, die froh sein dürfen, daran überhaupt Teil zu haben (vgl. Abb. 10).

![martin_II_03 Abb. 10: Das Frontispiz der großen Bodmeriana-Ausstellung, die 2000/2001 in Zürich, Marbach und New York gezeigt wurde/wird. Es zeigt Boccaccio im Habitus eines schwerreichen Patriziers zwischen den ärmlichen Ur-Eltern Adam und Eva – Hinweis auf die enorme Kostbarkeit früher Bücher [Ms. Frankreich, 15. Jh.: „Des cas des nobles hommes et femmes“].](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_II_03.jpg)

Abb. 10: Das Frontispiz der großen Bodmeriana-Ausstellung, die 2000/2001 in Zürich, Marbach und New York gezeigt wurde/wird. Es zeigt Boccaccio im Habitus eines schwerreichen Patriziers zwischen den ärmlichen Ur-Eltern Adam und Eva – Hinweis auf die enorme Kostbarkeit früher Bücher (Ms. Frankreich, 15. Jh.: „Des cas des nobles hommes et femmes“).

„Die hier vorliegende Geschichte der Textüberlieferung ist auf dem weiten Feld der Literaturwissenschaft ein Novum. […] Das Unternehmen [soll] zeigen, warum und wodurch für uns Heutige eine antike und mittelalterliche Literatur überhaupt existiert: dank eben der Textüberlieferung! Und diese wiederum ist einer oft komplizierten Reihe von Umständen zu danken. Die wohl seltsamste Frage dabei ist, warum ein so grundlegendes Problem bisher unerörtert blieb [… Dass] die Grundlagenforschung gerade auf diesem Gebiet eine Art Stiefkind geblieben ist, gehört zu den Seltsamkeiten, die man nur registrieren, aber nicht erklären kann.“

Die Erklärung, dass es durchaus nicht seltsam ist, wenn etwas nicht erklärt wurde, weil sich in Sachen „Textüberlieferung“ schon allein deshalb nichts zusammen reimt, weil die meisten Texte gar nicht aus der Antike „überliefert“, sondern in späteren Jahrhunderten frei erfunden wurden, können wir an den hier bereits gebrachten Beispielen schon ahnen, werden dazu aber noch erheblich mehr erfahren.

Nehmen wir als Beispiel nur die Nr. 145 der grandiosen Bodmeriana-Ausstellung. Es ist eine Handschrift mit „De victus ratione liber II seu De observantia ciborum“ des Hippokrates (460-377). Es ist ein klassisches karolingisches Manuskript, laut Katalog „Fulda, Erste Hälfte des 9. Jahrhunderts“ (vgl. Abb. 11). Warum Fulda? Dazu der Katalog:

„Das Pergament stammt aus England und die Schrift ist von angelsächsischem Einfluss geprägt, die für Fulda typisch sind, das ja bekanntlich durch einen englischen Mönchen, Winfried gegründet wurde, besser bekannt unter dem Namen des Heiligen Bonifatius. Auf diese Weise ist der Kodex Bodmer ein wichtiger Zeuge der Medizingeschichte […] und ein interessantes Beispiel klösterlicher Gelehrsamkeit aus Fulda, dem geistigen Zentrum des karolingischen Europa.“ [Bodmeriana 2000, II 161]

Abb. 11: Der «Kodex Bodmer», angeblich Fulda, 1. Hälfte des 9. Jhs. auf Pergament, das aus England importiert wurde. Der Kodex enthält einen bis zum 15. Jh. völlig unbekannten Hippokrates-Text. In Fulda besaßen die Mönche in der 1. Hälfte des 9. Jhs. ausweislich ihrer Bücherverzeichnisse allerdings noch nicht einmal eine komplette Hl. Schrift und waren des Schreibens nur bedingt mächtig.

Dieses ist nachgerade lächerlich! Wie es um die „klösterliche Gelehrsamkeit“ Fuldas in der Karolingerzeit gestanden hat, wurde bereits in Teil I dargestellt: Fulda hatte damals noch nicht einmal die für einen christlichen Ort grundlegenden Schriften, keine komplette Bibel, fehlen doch die vier Evangelien und die Paulusbriefe [zit. ZS 3/2000, 468]; es gibt keine Schriften des „Bonifatius“, statt einer Mönchsregel deren mehr als ein Dutzend, und selbstverständlich keinerlei Schriften des Hippokrates. Erst in dem Fuldaer Bücherverzeichnis Handschrift Basel F III 42 ist unter Position 604 („sequuntur libri diversarum medicinarum“ [Fulda 1992, 156]) etwas im bodmerschen Sinne verzeichnet. Allerdings heißt es darin „Libri medicinarum diuersorum medicorum videlicet Auicenne, Constantini, Galieni, Ipacratis [sic!]“.

Dummerweise stammt Basel F III 42 auch nicht aus der ersten Hälfte des neunten, sondern „aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert“ [Fulda 1992, 98]. Und warum die schreibstarken Mönche Fuldas, die, wie auch in Teil I nachgewiesen wurde, nicht einmal „apostulorum“ oder „antiphonarium“ richtig schreiben konnten, sich das Pergament aus dem weit entfernten England beschafften, kann kein Forscher vernünftig beantworten.

Der Bodmer-Katalog [161] beschreibt überdies den „Kodex Bodmer“ (man beachte auch hier wieder den unbändigen Stolz des Besitzers) mit dem Hippokrates-Text:

„Nun [ist] unsere Version dem griechischen Original weit näher. Der Kodex Bodmer repräsentiert also die älteste lateinische Tradition dieses in der Medizingeschichte so wichtigen Textes.“.

Was mag wohl „weit näher“ heißen? Hatten sie einen Text, den sie abgeschrieben haben (eben den heutigen Kodex Bodmer), dann ist zu fragen, warum das Original in ihren karolingischen Verzeichnissen nirgends auftaucht. Hatten die Fuldaer Mönche einen griechischen Text zur Hand, den sie – des Lateins noch nicht mal mächtig – besser zu übersetzen wussten als andere? Das wäre eine wissenschaftliche Sensation: von England aus missionierte deutsche Heiden, die obendrein noch perfekt Griechisch konnten!

Außerdem soll der Kodex Bodmer Fulda „vor dem 16. Jh.“ verlassen haben [a.a.O. 159]. Vor dem 16. Jh. heißt spätestens im 15. Jh., was also just in die Zeit fiele, da die großen Florentiner Bibliotheken entstanden. Unter den griechischen Handschriften des Niccoli taucht ein Hippokrates nicht auf [Ullman/Stadter 1972, 62ff], auch nicht in den 178 griechischen Manuskripten des gesamten San-Marco-Kataloges von 1500, die aufgelistet sind [248ff]. Dort erscheint fast alles, was Rang und Namen hat, von den griechischen Kirchenvätern bis zu den großen Gelehrten, Schriftstellern und Dichtern der griechischen Antike.

Unter den lateinischen bzw. in Lateinische übersetzten Schriftstellern finden wir allerdings diverse Hinweise auf Hippokrates bzw. Auszüge aus seinen Schriften (Aphorismi, De infirmitatibus, Epistolae, Prognostica, Propositiones), die in der medizinischen Abteilung eingestellt wurden. Sein „De victus ratione liber II seu De observantia ciborum“ ist allerdings nicht dort zu finden. Dies verwundert, da in diesem „in der Medizingeschichte so wichtigen Textes“ [s.o.] die Grundlagen des hippokratischen Gedankens dargelegt sind, wonach der Körper durch Säfte und Luft regiert wird. Unter den der Gesundheit zuträglichen Früchte zählt Hippokrates laut Kodex Bodmer auch die Feige auf, die in Fulda, „dem geistigen Zentrum des karolingischen Europas“ [Bodmeriana 2000, 161] in der „Zeit um 800“ allerdings nicht gewachsen sein konnte, ebenso wenig wie heute.

Aus alledem lässt sich schließen, dass der Kodex Bodmer mit Sicherheit nicht aus dem „karolingischen“ Fulda stammen kann. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Fabrikat des 15. Jhs. oder, da es nicht den Weg in die Florentiner Bibliotheken gefunden hat, womöglich noch später zu datieren.

Schließlich ist an dieser Stelle auch ein Wort über die Herstellkosten der Bücher zu verlieren, wie sie in der heutigen Bibliothekswissenschaft die Runde machen. Der Berner Professor R. Barth dazu [2000, 05 Klosterbibliotheken im Mittelalter, 1f]:

„Für ein großes Doppelblatt eines mittelalterlichen Kodex benötigte man unter Umständen die Haut eines ganzen Tieres. Man hat ausgerechnet, dass z.B. für das berühmte Evangeliar Heinrichs III. (heute im Escorial) für seine 170 Blätter 85 Kälber benötigt wurden. […] Für den Codex Amiatinus, einer angelsächsischen Bibel aus der Zeit um 800, mussten 520 Kälber ihr Leben lassen.“

Damit stößt die Buchproduktion der „Zeit um 800“ allerdings in gigantische Dimensionen vor. Nehmen wir an, dass für die 8.000 überlieferten „karolingischen“ Handschriften nur jeweils 50 Kälber ihr Leben lassen mussten, dann sind wir bei 400.000 Tieren. Was kostete damals ein Kalb? Es sind zwar keine Preislisten aus der „Zeit um 800“ überliefert, aber es gibt die „Lex Salica“, das karolingische Hausrecht. Dort steht unter Pactus 3 „De furtis animalium“ [Lex Salica 1953, 109]:

„§2. Wenn einer ein einjähriges bis zweijähriges [Kalb] stiehlt, werde er 600 Pfennige („sint dinarii DC qui faciunt“) außer Wert und Weigerungsgeld zu schulden verurteilt.“

Damit haben wir einen Anhaltspunkt. Ein Kalb, das Rohprodukt für das oben angesprochene Pergament, dürfte sich wertmäßig in etwa der Größenordnung der Strafe, die sozusagen ‚zusätzlich’ gekommen ist, bewegt haben. Ohne das zu vertiefen, nehmen wir als Preis für ein typisches karolingisches Pergament-Lieferungs-Kalb jetzt 500 Denare an. Diese zu 1,7 g reinem Silber (dahin ging bekanntlich die „karolingische Münzreform“ von 794/5) setzen den Preis für ein Kalb auf 850 g Silber fest (heutiger Marktwert ca. 300 DM, was im übrigen auch ziemlich nahe am aktuellen Marktpreis der Gegenwart für Jungtiere liegt).

Dieses multipliziert mit der Zahl der Kälber, die für die karolingische Buchproduktion ihr Lebens lassen mussten, ergibt sich ein Gewicht von 340 Tonnen Silber. Dabei können wir den Wert des Fleisches, das verzehrt wurde, durchaus dem Wert des vom Kalb gewonnenen Pergaments gleich setzen, so dass wir für die Buchproduktion auf 150 bis 170 Tonnen Silber kommen, zumal das Pergament umständlich bearbeitet werden musste [vgl. u.a. Gilissen 1977, 14-177; LeMaire 1989, 38-125].

Dies muss mit zeitgenössischen Zahlen verglichen werden, um zu einem Urteil zu kommen. Die größte aus der Karolingerzeit bekannte Summe ist das aus fränkischen Quellen gewonnene „Danegeld“. Dieses waren Tribute im 9. Jh., bei deren Bezahlung sich u.a. Karl der Kahle 866 mit 4.000 Pfund hervortat [d’Haenens 1969, 272f]. Insgesamt wurden an die Dänen (Normannen) etwas mehr als 18 Tonnen Silber abgeführt, möglicherweise auch das Zwei- bis Dreifache [Spufford 1988, 63].

Selbst wenn wir für die größte Transaktion der Karolingerzeit knapp 50 Tonnen Silber annehmen, so wären das doch nur ca. ein Drittel der Summe, die für den Rohstoff Pergament der „karolingischen“ Buchproduktion ausgegeben wurde, zuzüglich der sonstigen Kosten für Schreiber, Maler, kostbare Rohmalstoffe usw.

Dass dies außerhalb jedes Bezuges zu einer wie auch immer definierten Realität liegt, versteht sich von selbst. Die gesamte „karolingische“ Buchproduktion der Zeit „um 800“ hat sich endgültig als das entpuppt, was sie ist: ein Märchen.

Da natürlich gigantische Summen – in heutiger Währung – auf dem Spiele stehen, muss alles getan werden, um zu verhindern, dass sich das Märchen der „karolingischen“ Buchkunst in Schall und Rauch auflöst. Dazu dieser interessante Vorfall: In Auktion 98 versteigerte das hoch angesehene Haus Hartung & Hartung in München unter Nr. 46 zwei Blatt einer lateinischen Handschrift auf Pergament, 9./10. Jh. ca. 300:220 mm. Beschreibung:

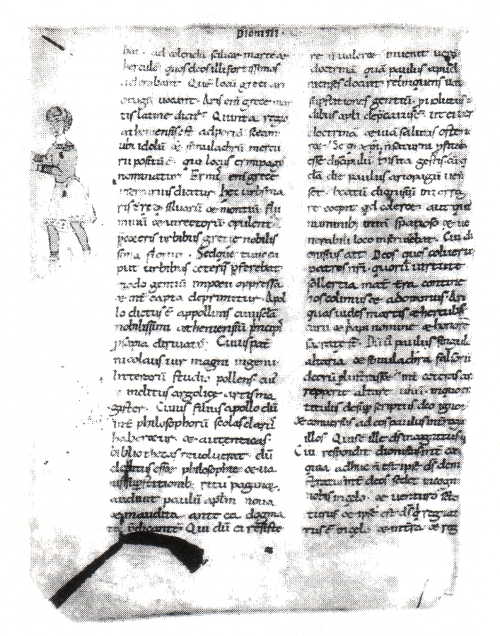

“32 Zeilen, 2 Spalten, leicht geneigte schwarzbraune karolingische Minuskel. Teil der Viten des ersten Athener Bischofs Dionysios Aeropagita (1. Jhdt) u. des hl. Arztes Pantaleon (gest. um 305). Eine Seite im w. Längenrand mit Darstellung eines jungen Mannes, wohl des im danebenstehenden Text behandelten Gottes Merkur (schwarzbraune Federzeichnung grau und rot koloriert).“

Die absolut belanglosen Blätter waren aus einem Einband gelöst, hatten Bräunungen und Textverlust und Anmerkungen einer Hand des 19. Jh. (vgl. Abb. 12). Dieses minimal-mediokre Stück war mit DM 4.000 fair taxiert. Ich hatte versucht, es zu ersteigern, um die Blätter anschließend einer physikalischen Analyse zu unterziehen. Es war sinnlos. Denn der Zuschlag erfolgt bei – sage und schreibe – 120.000 Mark. Da kein Mensch, der bei Verstand ist, diese Summe für eine solche Nichtigkeit ausgeben würde, kann es nur eine Erklärung für den Irrwitz-Zuschlag geben: Jemand wollte verhindern, dass die „karolingische“ Minuskel einer Datierungsprobe unterzogen wurde. Damit bleiben die völlig abartigen Preise für sog. „karolingische“ Manuskripte weiterhin gesichert.

Und der Kreislauf von Fälschung und Geld schließt sich erneut.

Abb. 12: Ein von Hartung & Hartung, München, im Frühjahr 2000 versteigertes Ms.-Fragment in „karolingischer“ Minuskel, datiert auf 9./10. Jh. Das Lot enthielt zwei aus einem Einband gelöste Blätter mit einer Darstellung eines jungen Mannes. Schätzpreis: 4.000, Zuschlag 120.000 Mark! Wollte jemand mit diesem Irrwitz-Preis verhindern, dass dieses Ms. einer Datierungsprobe unterworfen würde?

An dieser Stelle sollte auch die Frage angesprochen werden, wie denn die Schriften der Antike auf dem Weg über die „Karolinger“ auf uns gekommen sein könnten. Dabei soll jetzt nicht auf die Geschichte der antiken Textüberlieferungen in toto eingegangen werden. Dies behalten wir uns für zahlreiche noch zu behandelnde Einzelbeispiele vor. Es geht zunächst darum, überhaupt einmal die grundlegende Theorie zu betrachten, die derzeit angeboten wird.

In der Antike existierten zahlreiche private und öffentliche Bibliotheken, die in der Literatur und in Handbüchern ausführlich dargestellt werden [zuletzt Mazal 1999], auch wenn vieles übertrieben und märchenhaft klingt. Antikes Schriftgut hat sich in lesbarer Form erhalten, wie das jüngst mit einer „Kleopatra-Unterschrift“ entdeckte Papyros-Fragment im Berliner Ägyptischen Museum oder auch nur noch als verkohlte Reste wie die 1.700 Papyros-Rollen einer Villa in Herculaneum, die im August +79 durch den Vesuvausbruch mit Asche verschüttet und im frühen 18. Jh. wieder aufgefunden wurde.

Der italienische Altphilologe Luciano Canfora hat sich bei der Untersuchung des Brandes der Bibliothek von Alexandria auch Gedanken gemacht, wie sich das Kulturgut des niedergeschriebenen Wortes über die Jahrhunderte gerettet haben mag [1998, 183]:

„Die Geschichte der antiken Bibliotheken schließt oft mit einem Brand. […] Brände entstehen nicht ohne Grund. Es ist, als ob eine höhere Macht an einem bestimmten Punkt eingriffe, um einen Organismus zu zerstören, der nicht mehr kontrollierbar ist […], weil die Elemente, die darin zusammenfließen (Beispiel: die Fälschungen) von ambivalenter Natur sind.“

Fälschungen und Brände sind zweifellos Topoi, die uns in der Bibliotheksgeschichte immer begleiten. Dabei sei – vorausgreifend – nur an die Geschichte des Klosters Hirsau erinnert, in dem der bekannte Trithemius als Abt wirkte, den wir noch als Fälscher gerade „karolingischer“ Tatbestände kennen lernen werden und dessen Kloster 1692 abgebrannt ist. Canfora weiter [a.a.O.]:

„Es ist schwer zu sagen, wann sich diese Vorstellung, dass die Bibliothek im Feuer endet, festgesetzt hat. Vielleicht hat sie entfernte Wurzeln in der mehr oder weniger bestimmten Wahrnehmung davon, wie die Bibliotheken der großen orientalischen Reiche geendet haben, bei denen der unvermeidliche, abschließende Brand des ‚Palastes’ im allgemeinen den Brand der anstoßenden Bibliothek nach sich gezogen hat.“

Hinzu kommen bewußte Bücherverbrennungen der Antike, z.B. als Teil der Christianisierung, wie eine aus der Zeit Justinians überlieferte Szene beschreibt [zit. Canfora 184]:

„Im Monat Juni […] wurden einige Griechen (das heißt: Heiden) verhaftet, durch die Stadt gezerrt, und ihre Bücher wurden […] verbrannt.“

Oder auch als Teil der Muslimisierung, wie es in Alexandria abgelaufen sein soll, wo der Kalif in Bagdad seinem Statthalter in Ägypten auf dessen Frage, was nun mit den Büchern zu geschehen habe, diese Botschaft zukommen ließ [zit. Canfora 103]:

„Bezüglich der Bücher, von denen Du mir geschrieben hast, so ist hier meine Antwort: wenn ihr Inhalt sich mit dem Buch Allahs vereinbaren lässt, so können wir auf sie verzichten, da in diesem Falle das Buch Allahs mehr als ausreicht. Enthalten sie hingegen Dinge, die vom Buch Allahs abweichen, dann gibt es erst recht keinen Grund, sie aufzubewahren. Schreite also zur Tat, und vernichte sie.“

Angeblich wurden nur die Schriften des Aristoteles verschont.

Rom war um die Mitte des 4. Jh. eine Stadt ohne Bücher, und wenig später ging auch die Bibliothek von Antiochia im Feuer unter. Und auch die verbliebenen letzten großen Bibliotheken, die im Palast des Kaiser und in dem des Patriarchen von Byzanz, gehen unter. Canfora [187]:

„Zerstörungen, Verfall, Plünderungen und Brände treffen vor allem die großen Verdichtungen an Büchern, die normalerweise im Zentrum der Macht anzutreffen sind. Auch die Bibliotheken von Byzanz machten hiervor keine Ausnahme. Deshalb kommt das, was am Ende geblieben ist, nicht aus den großen Zentren, sondern aus ‚randständigen’ Orten, (den Klöstern) oder aus sporadischen privaten Kopien.“

Als wichtigster Privatmann gilt Boethius (480-524). Dieser römische Konsul besaß eine Bibliothek, deren Nichtverfügbarkeit er im Kerker beklagt, als er wegen des Vorwurfs der Konspiration mit Ostrom gegen Theoderich inhaftiert ist. Da er hingerichtet wurde und sich Nachrichten über gotische Bibliothekspflege nicht erhalten haben, dürfte auch seine Bibliothek untergegangen sein. Von seiner „Consolatio philosophiae“, die jenen Bibliothekspassus enthält, existieren zwar 400 Handschriften, „die aber nicht über das 9. Jh. zurückgehen“ [Hunger 1961, 421]. Für die „Zeit um 800“ kommen also weder er selbst noch der Hinweis auf das ‚Bibliotheksphänomen’ kaum in Frage.

Als wichtigster „randständiger Ort“, in dem Bücher überdauern konnten, gilt einmal Monte Cassino. Doch das 529 gegründete Kloster wurde schon 581 von den Langobarden zerstört, 883 ein weiteres Mal durch die Sarazenen, und kommt so als Tradierungsort alter Schriften oder Schriftideen ernsthaft kaum in Frage. Vermutlich wurde es ohnehin erst 950 gegründet [Illig 1994, 38]. Und wie steht es mit dem seit jeher genannten Kloster Vivarium in Kalabrien?

Nachdem seit der Wiedereroberung Italiens durch Justinian „die bangen Fragen an[fangen], ob ein Buch die Eroberung Roms überstanden hat“ [Hunger 1961, 367], soll sich der römische Senator und Allround-Gelehrte Cassiodor nach Kalabrien zurückgezogen haben, um in oder bei seinem Geburtsort Scyllacium (heute Squillace) dieses buchgeschichtlich so zentrale Kloster zu errichten.

In den ihm zugeschriebenen „Institutiones divinarum ac saecularium litterarum“, einer Anleitung für Kleriker, schrieb Cassiodor (den übrigens schon Hardouin neben vielen anderen „alten“ Schriftstellern als märchenhaft beschrieben hatte) detailliert vor, was wie abzuschreiben sei, warum es auf die Genauigkeit der Orthografie ankomme und wie schön die Schrift auszusehen habe. Leider lassen sich die Erzeugnisse aus Vivarium nicht überprüfen, da sie verschollen sind bzw. sich ihre Spuren, ohne konkret nachvollziehbar zu sein, im oberitalienischen Kloster Bobbio oder über die längst nicht mehr existente Sammlung des Laterans verstreut in anderen Bibliotheken verlieren.

Die ausdrückliche Anweisung Cassiodors, dass bei den in Vivarium zu erfolgenden Abschriften auch Textkritik zu üben sei, die sogenannte „notarii“ zu vollziehen hätten, ist ungehört verhallt, denn unter den „vor 1000“ datierten Abschriften gleicht kaum eine der anderen, nicht einmal beim Buch der Bücher, wie die historisch-kritischen Editionen der Bibel und der Patristik uns immer aufs Neue vor Augen führen. Außerdem verschweigt Cassiodor in seinen „Institutiones“, die auch als ältester erhaltener Bibliothekskatalog interpretiert werden, dass es auch antike Dichter gegeben hat, die er allerdings in anderen, ihm zugeschriebenen Schriften häufig zitiert.

In Fulda erscheinen Cassiodors Schriften erst in dem Bücherverzeichnis aus dem ausgehenden 15. Jh., in den „karolingischen“ Verzeichnissen sind sie nicht enthalten ([Fulda 1962, 130f], unter Nr. 316 „Cassiodorus de institucione diuinarum scripturarum“, also in einem unbeholfenen Latein). In St. Gallen wird unter Handschrift Nr. 855 der zweite Teil der „Institutiones“ präsentiert,

„in der älteren und kürzeren ‚sehr inkorrekten’ (Gustav Scherrer im Handschriftenkatalog der Stiftsbibliothek St. Gallen von 1875) Fassung, die mit zahlreichen relativ unbeholfenen erklärenden Federzeichnungen und schematischen Darstellungen geschmückt ist“ [Schmuki u.a. 1998, 56].

Eine zweite St. Galler Handschrift [Codex Sangallensis Nr. 199] enthält die ausführliche zweite Fassung, wobei ungeklärt bleibt, warum es zu keiner Textabgleichung gekommen ist. In San Marco finden sich aus der Bibliothek Niccolis die „Institutiones“ in einem Band zusammen mit Schriften des Hieronymus und des Augustinus, datiert auf 12.-13. Jh. [Ullman/Stadter 1972, 155]. Als Schrift wird im Ms. „literis Longobardis“ angegeben.

Ist die Überlieferungsgeschichte dieses zentralen Werkes zur klerikalen Buchkultur anhand dieser Beispiele schon windig genug, wird es vollends dunkel, wenn wir uns noch kurz mit dem Phänomen „Vivarium“ beschäftigen, dem Kloster des Cassiodor, in dem das entscheidende Verbindungsglied der Buchgeschichte zwischen Antike und „Karolingerzeit“ vermutet wird. In der Staatsbibliothek Bamberg findet sich unter Hs05 [Signatur Msc. Patr.61] ein weiteres Exemplar der „Institutiones“, „als von einem offenbar von Cassiodor selbst durchgesehenen Exemplar herkommend“ [einsehbar unter www.uni-bamberg.de usw.]. Es handelt sich um die „älteste erhaltene Handschrift“ und wird auf „Süditalien (wohl nicht Montecassino), 2. H. 8. Jh.“ lokalisiert und datiert.

Diese Handschrift ist geschrieben „in frühbeneventanischer Minuskel“. Diese „Beneventana“ ist freilich eine süditalienische Schrift, die in dem ab der Mitte des 10. Jhs. neu aufgeblühten Skriptorium von Monte Cassino

„und, seit dem frühen 11. Jahrhundert, in der Kanzlei der Fürsten von Benevent eine kalligraphische Form von ausgeprägtem, unverwechselbaren Charakter [erhielt]“ [Barthel 1972, 212].

Die „Beneventana“ ist überhaupt eine bemerkenswerte Schrift, hat sie sich doch von 750/800 bis 1200/1300 erhalten. In ihr ist nämlich auch der Cassiodor-Text von San Marco geschrieben, als „literis Longobardis“ bezeichnet! Sie hat damit nicht nur die „karolingische“ Schriftreform unbeeindruckt überstanden, sondern sie wurde auch in einem Raum gepflegt, der niemals zum Reich der Langobarden zählte und dennoch nach ihnen benannt wird.

Und Vivarium selbst? In der Bamberger Handschrift findet sich eine prachtvoll ausgemalte Darstellung dieses Klosterkomplexes (Abb. 13), „als farbige Federzeichnung auf Bl. 29v, zwischen Kap. 29 und 30 eingefügt“. Wer sich freilich die Mühe macht, von Catanzaro aus knapp 30 km weiter nach Squillace ins ärmlichste Kalabrien zu fahren, um der großartigen Anlage einen Besuch abzustatten, findet – nichts! Nicht einen Stein.

Abb. 13: Darstellung von Kloster „Vivarium“ des Cassiodor im kalabrischen Squillace (Staatsbibliothek Bamberg Msc. Patr.61). Das Kloster, zentraler Ort der Überlieferung antiker Texte in die Karolingerzeit, ist bis heute unauffindbar; nachfragende Besucher werden mit dem Hinweis abgespeist, dass ein „Vivarium“ tatsächlich kein Kloster, sondern ein Fischteich sei.

Und wer die ortsansässigen Experten zur Rede stellt, wird mit zwei Hinweisen abgefertigt: Zum einen würden die Steine der Kirchenanlage des Cassiodor in Catanzaro liegen und zum zweiten seien „Vivaria“ in Wirklichkeit „Fischteiche“, die zum einen an dem (ausgetrockneten) Flüßchen Pellena angelegt gewesen seien sollen und von denen man überdies noch Reste entlang der Küste finden könne: mit den Ausmaßen von 10-12 m Länge, 4 -5 m Breite und 1,5 – 2,5 m Tiefe, samt Abstich direkt zum Meer. Im übrigen habe man 1952 auch einen Sarkophag gefunden, der unbezweifelbar der des Cassiodor gewesen sein muss [vgl. ausführlich Zinzi 1994].

Die gesamte Buchgeschichte, die in die „Zeit um 800“ reichen sollte, entpuppt sich also mehr und mehr als Märchen..

Literatur (Ergänzung der Liste von Teil I)

Baldauf, Robert (1902): Historie und Kritik, Bd. 1; Leipzig

Bodmeriana (2000) = „Spiegel der Welt. Handschriften und Bücher aus drei Jahrtausenden. Eine Ausstellung der Fondation Martin Bodmer Cologny“, Bd. I, II; Cologny/Marbach

de Roover, Raymond (1963): The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494; Cambridge, Mass.

D’Haenens, Albert (1969): “Les Invasions normandes dans l’empire franc au IXe siècle”; in I Normanni e loro espansione in Europa nell’alto medioevo, Settimane di Studio del Centro Italinao sull’ altomedioevo, XVI; Spoleto

Dopsch, Alfons (1921): Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland, 1. Teil, zweite veränderte und erweiterte Auflage; Weimar (Der 2. Teil erschien 1922.)

Fuhrmann, Horst (1996): Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit; München

Fuhrmann, Manfred (1999): Geschichte der römischen Literatur; Stuttgart

Hardouin, Jean (1693): Prolegomena ad censuram veterum scriptorum; Paris

Illig, Heribert (1994): „Doppelter Gregor – fiktiver Benedikt. Pseudo-Papst erfindet Fegefeuer und einen Vater des Abendlandes“; in VFG 6 (2) 20

Lex Salica (1953): Lex Salica. 100 Titel-Text, hg. K.A. Eckhardt; Weimar

Morosow, Nikolaus (1912): Die Offenbarung des Johannis. Eine astronomisch-historische Untersuchung; Stuttgart

Niemitz, Hans-Ulrich (1991): „Kammeier kritisch gewürdigt“, in Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart 3 (3/4) 92, Gräfelfing

Schmuki, Karl / Ochsenbein, Peter / Dora, Cornel (1998): Cimelia Sangallensia. Hundert Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek St. Gallen; St. Gallen

Spufford, Peter (1988): Money and its Use in Medieval Europe; Cambridge (GB)

Vernhein, Klaus (1953/54): „Studien zu den Quellen zum Reichsgut der Karolingerzeit“; in DA 10, 311-394.

Zinzi, E. (1994): Studi sui luoghi cassiodorei in Calabria; Rubbettino

[…] Paul C. Martin: Was las man denn zur Karolingerzeit? Teil II […]