von Paul C. Martin (aus Zeitensprünge 2/2002)

Was gelesen werden kann, muss zuvor geschrieben worden sein. Dabei muss es sich bei dem Geschriebenen um Texte handeln, die im Abendland in der Zeit „um 800“ in Form von Schriftrollen, Kodizes oder Einzelblättern vorhanden gewesen sein müssen. Als Material kam Papyrus oder Pergament in Frage.

Theo Kölzer hat uns mit seiner Edition der Merowinger-Urkunden bemerkenswerte Einsichten in das schriftliche Schaffen der vorkarolingischen Periode ermöglicht [Kölzer 2001].

Von 196 Merowinger-Urkunden, die er ediert, sind für ihn 129 gefälscht, interpoliert oder zweifelhaft, was nebenbei die „mit Abstand höchste Fälschungsquote unter den mittelalterlichen Herrscherurkunden“ [ibid. XII] darstellt. Kölzer landet schließlich bei 38 „Originalen“ des Zeitraums von 625 bis 717, was natürlich die Frage aufwirft, wie viele Urkunden aus dieser „dunklen Zeit“ überhaupt auf uns gekommen sind. Kölzer schätzt nach Ganz/Goffart [1990, 912 f.] den Anteil des Erhaltenen auf weniger als 0,001 % und meint, dass

„selbst einfache Überlegungen [zeigen], daß bezüglich der Königsurkunden mit Sicherheit nur Bruchteile von Prozent überliefert sind“ [Kölzer 2001, XV],

wobei er seinen Lehrer Brühl und sich selbst als Autorität angibt.

Beziehen wir das auf die 38 „Originale“, kommen wir also „mit Sicherheit“ auf mehrere Zehntausend, wenn nicht gar Millionen Urkunden der Merowinger-Zeit. Letzteres, sofern wir die 38 Urkunden als 0,001 % der insgesamt ausgefertigten ansehen. Nehmen wir die als „unecht“ betrachteten Urkunden hinzu, die zum großen Teil im nämlichen Zeitraum ausgefertigt wurden, könnten wir sogar mit insgesamt an die 5 Millionen echten oder gefälschten, jedenfalls geschriebenen Urkunden konfrontiert sein, und dies allein für die „Merowingerzeit“, was sich von der Fabrikation der „Karolingerzeit“ nicht wesentlich unterscheiden dürfte.

Damit könnten wir im Zeitraum zwischen dem Ende des 5. und dem letzten Drittel des 9. Jhs. mit einer Zahl von 10 Millionen Urkunden zu rechnen haben, wenn nicht gar mit noch viel größeren Zahlen, da sich das Gebiet, in dem und für das Urkunden ausgestellt wurden, gewaltig vergrößert hatte. Das „Karolingerreich“ stellt flächenmäßig das mindestens Achtfache des Reichs der Merowinger dar, womit selbst 40 bis 50 Millionen Urkunden nicht ausgeschlossen werden können, was einer durchgehenden Tagesproduktion von ca. 300 Stück entspräche.

Dieses kolossale Schriftgut ist nun bis auf die bekannten minimalen Reste rätselhaft verschwunden. Hinweise auf die Umstände dieses großen Verlustes sind nirgends zu finden. Ganz offensichtlich haben wir es also mit märchenhaften Vorgängen zu tun. Eine Würdigung der von Kölzer als „echt“ bezeichneten Urkunden wird in kommenden Ausgaben der ZS erfolgen.Die überwiegende Mehrzahl aller bis heute erhaltenen Texte sind Kodizes, diese wiederum fast ausschließlich auf Pergament geschrieben; mit ihnen beschäftigen wir uns in diesem mehrteiligen Aufsatz. Die Karolingerforschung spricht bis heute von ca. 8.000 aus der Karolingerzeit überlieferten Kodizes, worauf bereits in Teil I hingewiesen wurde.

Als Entstehungsorte dieser Kodizes, sofern es nicht höfische Schreibstätten waren, gelten gemeinhin die sog. „Skriptorien“ der zahlreichen Klöster, die es zur Karolingerzeit gegeben haben soll.

Ipsi mihi scripsi?

Wir können davon ausgehen, dass nur dann etwas geschrieben wurde, wenn es außer dem Schreibenden selbst auch noch mindestens einen Zweiten gegeben hat, der es anschließend auch lesen konnte. Das Verhältnis Leser zu Schreiber muss daher bei mindestens bei 2 : 1 gelegen haben. Dies schließt auch den Schreiber ein, der nur wissen kann, ob und was er weiter schreiben soll, wenn er das bereits Geschriebene außer beim Schreiben selbst ein weiteres Mal liest.

Zu dem Problem, ob es nur einen Schreiber und Leser geben kann, hat der Philosoph Hans Blumenberg [1998] einen kleinen Aufsatz veröffentlicht, der sich mit dem Nietzsche-Satz „Mihi ipsi scripsi“ auseinander setzt. Der Aufsatz ist auf ausdrücklichen Wunsch Blumenbergs nach seinem Tod veröffentlicht worden, so dass sich das Problem bereits erledigt hatte, bevor es überhaupt entstehen konnte.

Uwe Neddermeyer hat im selben Jahr, da der Blumenberg-Aufsatz erschienen ist, eine groß angelegte Untersuchung über Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit unter quantitativen und qualitativen Aspekten in zwei Bänden erscheinen lassen. Die Untersuchung ist mir erst während des Verfassens dieses Teils des Aufsatzes bekannt geworden.

Im Folgenden werden Neddermeyers quantitative Aspekte für das Thema herangezogen. Das Diagramm 1a/b Neddermeyers ist als Abb. 1 zu sehen. Es zeigt in der oberen Hälfte insgesamt einen Zuwachs der Handschriftenproduktion im Reich, der nach der Erfindung des Druckens mit beweglichen, konkreter: beliebig reproduzierbaren Lettern um 1450 noch steigt, um danach steil abzufallen. In der letzten Spitze konkurrierten Buch-Handschrift und Buch-Druck noch kurze Zeit gegeneinander, bis sich dann ergab, was sich ergeben musste: Die Produktion von handgeschriebenen Büchern verlor aus Gründen der unterschiedlichen Herstellkosten.

Würde ab sofort die Herstellung von Druckerzeugnissen unmöglich, würde die Handschriftenproduktion wieder einsetzen und zu einem neuen Gipfel gelangen, der über dem um 1450 erreichten liegen muss. Aus dieser Tatsache lässt sich unschwer ableiten, dass im Zeitablauf jeweils erreichte Hochs und Tiefs relativ zu zeitlich vorangegangenen Hochs und Tiefs immer ansteigen müssen, sofern das, worum es geht (Mehr Leser als Schreiber = Lesen > Schreiben) mindestens den selben Wert beibehält.

Dies muss bei Lesen > Schreiben der Fall sein, da es sonst ‘wertvoller’ (besser, vorteilhafter) für den Leser würde, nicht zu lesen als zu lesen. Da dies als außerhalb jeglicher rationalen Betrachtung liegend angenommen werden kann, muss sich also immer verifizieren lassen, was als verifiziert vorausgesetzt wurde, dass nämlich Lesen einen Vorteil gegenüber Nichtlesen hat, was auch für das entsprechende Schreiben, das Lesen immer erst ermöglichen kann, gelten muss.

Neddermeyer hat in seinem Diagramm eine um die höheren Verluste älterer Manuskripte bereinigte Statistik geliefert. Ihr Tief im 14. Jh. („jäher Einschnitt“) ist eindeutig durch die damals in Europa wütende Pest bedingt, die einen ansteigenden Lese- und damit Schreibtrend unterbrochen hat. Auch für den Abbruch des im Jahrzehnt 1100 bis 1109 (deutlicher in der unteren Hälfte des Diagramms) begonnenen Aufwärtstrend zwei bis drei Jahrzehnte später („Plateauphase“, danach „langsamerer Abstieg“) lässt sich unschwer eine Ursache finden: die Zeit der Kreuzzüge und der durch sie bedingten Wirren, die letztlich auf eine Minderung der Zahl der potenziellen Leser hinausgelaufen sind.

300 Jahre mit und ohne Lesen & Schreiben

Davor lässt sich nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, bezogen auf einen vorgegebenen Trend, keinerlei Erklärung mehr für das Hin und Her zwischen den einzelnen Jahrzehnten finden. Ein vorgegebener Trend (da Lesen > Nichtlesen) kann nicht zum reinen Zufall werden (in welchem gilt: Nichtlesen = Lesen). Wie unschwer aus dem unteren Teil des um Zufälligkeiten bereinigten Diagramms zu entnehmen (z.B. späteres Pergament hält län ger als früheres Pergament), handelt es sich bei dem „Zufallszeitraum“ just um die ca. 300 Jahre, deren Existenz Heribert Illig seit Jahren vehement bestreitet. Es ist die Zeit, die um ca. 800 beginnt (Trendbeginn) und um ca. 1100 (Trendende) schließt.

Dass der ‘Zeithaufen’ davor, die drei einzeln stehenden Säulen keinerlei Aussage über Trend oder Nichttrend ermöglichen, versteht sich von selbst. Wann welche 300 Jahre erfunden wurden, spielt keine Rolle, sie müssen nur vor Mitteilung ihrer „Existenz“ erfunden worden sein. Es kann sich um jede davor liegende x-beliebige Zeitspanne handeln: also um 1500/1200, um 1400/1100, um 1000/700 oder um – wofür alles spricht, was Illig & Co. behaupten – um ca. 900/600.

Was folgt aus alledem? Wir haben im Neddermeyer-Diagramm einen ca. 300 Jahre dauernden Trend, der kein Trend ist, weder aufwärts, noch abwärts. Daraus folgt wiederum, dass diejenigen, die Handschriften über einen 300-Jahres-Zeitraum datieren, falsch datieren müssen. Dabei spielt es keine Rolle, wann datiert wurde: entweder durch das Vermerken (Ex-Ante-Fälschen) eines Datums auf einer bereits vorhandenen Handschrift oder durch das Ex-Post-Datieren einer Handschrift.

Die Fälscher waren raffiniert, aber nicht raffiniert genug

Beide, die Ex-Ante-Datumsfälscher und die Ex-Post-Datierer haben bei aller Raffinesse ihres Vorgehens übersehen, dass sie entlang eines Trends hätten fälschen bzw. datieren müssen. Geschichte läuft nicht als Nichtgeschichte ab. Durch den Ablauf von Geschichte ergeben sich ununterbrochen neue Informationen, die vermittelt werden können, was aber nur über zusätzliches Schreiben und Lesen geschehen kann, nachdem es Schreiben und Lesen gibt – was es bekanntlich seit der Früh-Antike geben muss (wann immer „Frühantike“ datiert wird).

Werden diese Informationen nicht vermittelt, bedeutet dies gleichzeitig, dass bei ununterbrochen zunehmender Möglichkeit, über mehr informiert zu werden, der Wille abnimmt, informiert zu werden und daraus irgend einen Vorteil (und sei es nur Vergnügen) zu ziehen.

Je mehr also – quantitativ – geschieht, weil Zeit verstreicht, desto geringer wird bzw. würde – quantitativ – die Information über das Geschehene. Oder, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: Je mehr Klöster und damit Skriptorien gegründet werden, um so mehr erlischt das Interesse der Skriptorien daran, über das Kloster selbst, die Umstände seiner Gründung, seinen Gründer, die Zahl und das Schicksal der Äbte, die Taten der Äbte usw. schreibend zu berichten. Dies gilt natürlich auch für Karl den Großen selbst.

Obwohl nicht nur über ihn selbst (Lichtgestalt), sondern auch über seine Nachfolger (Nicht-Lichtgestalten) immer mehr zu berichten war (sofort bekannte Fakten, neu entdeckte Fakten, Sagen, Lieder, formulierte Sehnsüchte nach seiner Wiederkehr usw.), nimmt die Tradierung Karls des Großen relativ zur Tradierung allen Geschehens ab, überdies in unerklärlichem Hin und Her, da überhaupt erst ab 1100 ein erkennbarer Handschriften-, also Tradierungstrend einsetzt, der wenig später bereits – wie im Diagramm zu sehen – als Aufwärtstrend abbricht und von einem Abwärtstrend abgelöst wird, um ab 1220 von einem neuem Aufwärtstrend, entlang der gesamten Trendlinie verlaufend, abgelöst zu werden.

„Karls-Literatur“ 300 Jahre nach Karl

In der Zeit „um 800“ hat es bereits „Literatur“ gegeben, wie allein schon das bekannte „Karls-Epos“ („De Karolo rege et Leone papa“) zu Genüge beweist, das nach allerletztem Stand der Forschung als „am Aachener Hof um 802 [! PCM] verfasst worden“ definiert wird [Hentze 1999, 72]. In diesem Epos wird überdies ausdrücklich auf „Literaten“ wie Cato, Cicero und Homer (!) Bezug genommen [Brunhölzl 1999, 14, Zeilen 73 ff.].

Nun muss nur noch gefragt werden, warum die „deutsche“ Karls-Literatur erst im 12. Jh. beginnt [Geith 1977], also just um jene 300 Jahre später, die Illig als völlig frei erfunden enttarnt hat. Denn dass es „deutsche“ Literatur bzw. die Möglichkeit, sich in deutscher Sprache auszudrücken schon „um 800“ gegeben hat, beweisen zahlreich erhaltene „Deutsch“-Dokumente [vgl. u.a. Schmuki-Ochsenbein-Dora 1998, 11].

In einem „um 790“ datierten Pergament wird sogar ein lateinisch-deutsches „Vokabular“ vorgestellt [ibid., 13], das Wörter enthält wie „cumito“ (= „elinpogo“ = Ellenbogen) und „babille“ (= „tutten haubit“ = Brustwarzen), die in keinem „vor 790“ datierten biblischem oder sonstigem „religiösem“ Text vorkommen.

Da kein (!) akademischer Historiker der Welt die Frage, warum „lateinische“ Karls-Literatur ohne gleichzeitige „deutsche“ Karls-Literatur auftritt, wobei „deutsch“ immerhin die Volkssprache war, schlüssig und in sich nachvollziehbar beantworten kann, müssen sich die Historiker über kurz oder lang die Frage gefallen lassen, was sie eigentlich so treiben.

Wie viele Klöster gab es überhaupt?

Zur Angabe von konkreten Zahlen der um 800 existenten Klöster kann sich die Karolingerforschung bis heute nicht durchringen, ein Problem, auf das Illig [1998, 213] unter Zuhilfenahme von Angaben von Bayac und Mann bereits eingegangen ist: „400 Klöster entstanden ab 750 in den Wäldern des Reiches, mehr als fünf in jedem Jahr von Karls Herrschaft.” Wie viele Klöster aber existierten bereits 750, und zwar solche, welche die Karls-Zeit noch erlebten?

Der 1997 erschienene „Große historische Bildatlas des Christentums“ bildet auf den Seiten 104/05 und 112/13 Karten ab, auf denen Klöster aus dieser Zeit verzeichnet sind. Der Autor des Textes ist der Chef der Abteilung Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Päpstlichen Universität Comillas in Madrid, Dr. D. Juan Maria Laboa Gallego (geb. 1939). Erschienen ist der Atlas im Stuttgarter Kreuzverlag, der auf seiner Homepage (http://www.kreuzverlag.de) schreibt:

„Seit der Verlagsgründung im Jahr 1945 erscheinen bei uns Publikationen für Menschen, die sich für Fragen des Christentums interessieren. Wir bieten Antworten und Hilfen für Menschen, die sich als Christen bezeichnen, egal ob sie evangelisch oder katholisch orientiert sind – durchaus auch kritische Geister. Spiritualität ist heute aktueller denn je.“

Nach den Angaben Laboas wurden im Gebiet des späteren Karolingerreiches 590 bis 640 insgesamt 28 Klöster gegründet, 641 bis 660 weitere 29, 661 bis 680 weitere 23 und 681 bis 730 weitere 12. Zusammen also 92. Gründungen zwischen 730 und dem Beginn der Regierungszeit Karls des Großen werden nicht aufgeführt. Ab 750 können wir uns mit den 400 „karolingischen” Klöstern behelfen (anteilig, siehe eben), so dass wir für die Zeit „um 800” mit 450 bis 500 Klöstern rechnen können, zumal die Aufzählung Laboas verschiedene Klöster nicht abdeckt, die nach Angaben im Internet [www.bayern.de; www.pantel-web.de] vor 730 in Bayern und Baden-Württemberg bzw. der Schweiz gegründet worden sein sollen, wie Amorbach, Kelheim/Weltenburg, Gengenbach und vor allem Reichenau.

Auch entstehen zwischen 730 und dem Regierungsantritt Karls des Großen als König (768) allein in Bayern weitere 28 Klöster, darunter so namhafte Abteien wie Benediktbeuren (740), Kempten (752) oder Tegernsee (746/65). In Baden-Württemberg sind es weitere 4, darunter das famose Lorsch (764). Die Zahl der Klöster, die bei Karls Regierungsantritt vorhanden waren und dies in seinem ‘Stammreich’ und dem Teil seines Reiches, den er mit Hilfe von Eroberungen, vor allem in Südwestdeutschland und Italien später seinem Reich einverleibte, kann grosso modo mit 130 bis 150 angegeben werden (Angaben aus Frankreich sind nicht zu erhalten).

Aus dem Neddermeyer-Diagramm geht nun hervor, dass sich aus der Zeit von 750 bis 780 rätselhafterweise keine einzige Handschrift erhalten hat. Die mindestens 130 bis 150 Klöster (vielleicht sogar 200 bis 250 Klöster, sofern die so genannte „Klostergründungswelle” ab 750 mit berücksichtigt wird) müssen sich der Schreibkunst offenbar 30 Jahre lang entledigt haben, um sie dann erneut zu entdecken.

Karl der Knausrige

Nun hat Laboa [1997, 113] auch eine Zusammenstellung von „Schenkungen und Privilegien, die Karl der Große Klöstern und Kirchen zukommen ließ“ publiziert. Daraus ergeben sich in Bezug nur auf Klöster insgesamt 65 Schenkungs- und/oder Privilegienvorfälle.

Vergleicht man nun die Liste der Vor-Karl-Klöster mit denen, die er in irgendeiner Form bedacht hat, so ergibt sich ein weiterer merkwürdiger Befund. Der überaus freigiebige Herrscher hat von den ca. 500 bis zu seinem Regierungsende vorhandenen Klöstern nur insgesamt 6 beschenkt bzw. mit Privilegien ausgestattet (Bobbio, Disentis, Ebersmünster, Flavigny, Honau, St-Maur-des-Fosses). Das Gründungsprivileg Karls des Großen für Werden, datiert auf den 26. April 802, ist gefälscht, wird aber dennoch weiterhin auf Ausstellungen gezeigt [Gerchow 1999, 424]. Die beiden Karls-Privilegien in Nonantola sind ebenfalls gefälscht, da sie identische Privilegien enthalten, wie ich beim Besuch des dortigen Archivs feststellen konnte. Alle anderen Klöster (außer den sechs) entbehrten der königlich-kaiserlichen Gnade. Dass sich dies nicht zusammenreimt, liegt auf der Hand, zumal die Klöster teilweise auf engem Raum zusammenstanden.

Über die Besetzung der Klöster um 800 gibt es nur vage Andeutungen. Auf die sog. „Verbrüderungs“- oder „Professbücher“ kann hier nur exemplarisch eingegangen werden. St. Peter in Salzburg, das als „ältestes Kloster im deutschen Sprachraum“ bezeichnet wird [St. Peter 1982, Titelblatt] gibt mit Hilfe des

„im Todesjahr Bischof Virgils 784 angelegten Verbrüderungsbuches von St. Peter wie für die Unterschriftenreihe der Notitia Arnonis von 788”

18 Kleriker und Mönche an, von denen mindestens 10 romanisch-lateinische Namen tragen“ [St. Peter 15 f.]. Weitere 86 Namen kommen aus der Zeit des Episkopats Virgils dazu (746/7–784). So beläuft sich die Zahl der Mönche binnen 100 Jahre auf ca. 100. Daraus ließe sich, grob orientierend an der Regierungszeit Virgils, eine durchschnittliche Konventsgröße von 30 bis 40 Mönchen errechnen.

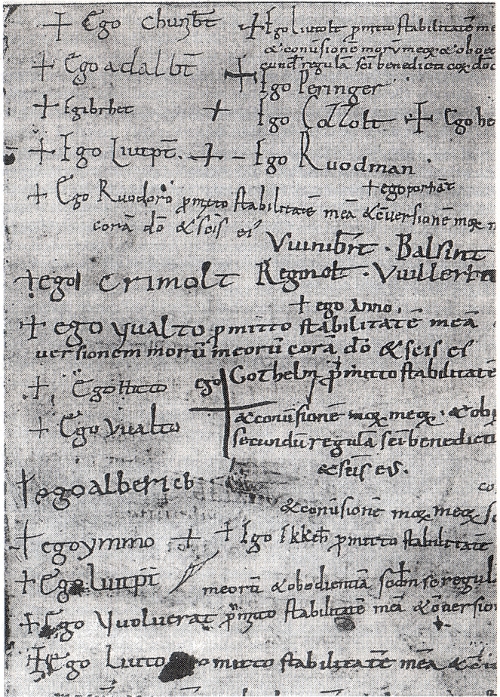

In St. Gallen finden wir aus der Zeit von Abt Otmar (Audemarus, 719–759) 53 Namen [Krieg 1931, Tafeln I u. II], deren Namen angeblich „nur zum Teil überliefert“ sind [ibid., 18] (vgl. Abb. 2). Für Abt Johannes sind es 25 Eintragungen. Unter oder nach Abt Werdo (784–813), in dessen „letzten Jahren“ das Professbuch angelegt wurde [ibid. 18], erscheint bis Seite XV des Buches die gleiche Professformel mit Schwerpunkt auf „stabilitas“, „oboedientia“ „conversio morum“ (mit Varianten), die sich insgesamt auf ca. 370 Namen bezieht.

![martin_IV_02 Abb. 2: St. Galler Professbuch, hier die Seite 4 [aus Krieg 1931]. Die Mönchsgelübde sind auf den ersten sieben Seiten jeweils von der selben Hand geschrieben.](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_IV_02.jpg)

Abb. 2: St. Galler Professbuch, hier die Seite 4 (aus Krieg 1931). Die Mönchsgelübde sind auf den ersten sieben Seiten jeweils von der selben Hand geschrieben.

„folgenden Seiten aber zeigt so große Mannigfaltigkeit und Unordnung, dass die Handschrift gegen Schluss den Eindruck eines Schülerheftes macht, in das die Professen ihre Namen in unbeholfener und willkürlicher Weise eintrugen“ ([ibid. 12], vgl. Abb. 3).

Abb. 3: St. Galler Professbuch, die dort mit 19 nummerierte Seite. Die Mönche haben sich in ihren Autographen höchst unterschiedlich dargestellt.

Zählt man sämtliche Namen, unbeschadet diverser Doppeleintragungen zusammen, so kommt man auf etwa 620 Namen von St. Galler Professen. Da das Professbuch für „rund zwei Jahrhunderte“ zur Eintragung der Mönchsgelübde gedient haben soll [ibid. 33], landen wir bei durchschnittlich 3 Neuzugängen pro Jahr. Nehmen wir die durchschnittliche Verweildauer, abhängig vom erreichten Lebensalter, der Mönche mit 40 Jahren an, wobei wir uns an der Regierungszeit von Abt Otmar orientieren können, so lag die Mönchszahl St. Gallens im Schnitt bei etwa 120.

Für Fulda, einem noch zentraleren und bedeutenderen mönchischen Ort als St. Gallen, werden unter Abt Sturm nach 751 sogar insgesamt „400 Brüder, außer den vielen Novizen und niederen Personen“ gezählt [Böhringer 1849, 129].

Zahlen aus Frankreich waren mir nicht zugänglich. Immerhin wird das vom Iren Kolumban um 590 im Burgund gegründete Luxeuil ausdrücklich als „Großkloster“ bezeichnet [St. Peter 1982, 18], was auch auf mehr als 100 Mönche hinweist. Im nicht minder bedeutenden Corbie an der Somme in Norden Frankreichs wurde Ende des 8. Jhs. der berühmte „Corbie Orosius“ geschrieben, an dem insgesamt 12 Schreiber wie am Fließband gearbeitet hatten (siehe Teil I). Ein so stark bestückter einzelner Teil des Klosters, das in erster Linie ein Wirtschaftsbetrieb war, lässt auch auf eine ‘Besatzung’ von mehr als 100 Mönchen schließen.

20.000 Mönche in der Karolingerzeit ?

Um ein Kloster überhaupt als Kloster zu führen, sollte die Mindestzahl der Mönche zwischen 30 und 50 gelegen haben. Daraus ergibt sich bei den ca. 500 Klöstern der Zeit um 800 eine Gesamtzahl von 15.000 bis 25.000 Mönchen. So können wir ein nicht ganz unwahrscheinliches Mittel von 20.000 annehmen. Was konnten bzw. mussten diese Mönchen gelesen haben, also in Kodizes, die in bereits geschriebener Form – möglicherweise von ihnen selbst in ihren eigenen „Skriptorien“ gefertigt – existiert haben müssen?

Einige Klöster konnten zunächst durchaus nach Regeln geführt worden sein, die nicht der des Hl. Benedikts entsprachen und die für das 7. Jh. als „regula mixta“ bezeichnet werden. Für eine Diskussion darüber, welche Regeln nun für welche Klöster galten und ob um 600 Papst Gregor der Große die Benediktsregel für verbindlich erklärt oder nur empfohlen hat, ist hier nicht der Platz.

Die beiden ältesten erhaltenen Manuskripte der Benediktsregeln sind Oxford, Bodleian, Hatton 48 und der Kodex 914 St. Gallen, wo 747 Abt Otmar „auf Druck von König Pippin“ die Benediktsregeln eingeführt hatte, was dieser wiederum „im Rahmen von Vereinheitlichungsbestrebungen im fränkischen Reich“ veranlasst hatte [Schmuki/Ochsenbein/Dora 1998, 52]. Daraus muss geschlossen werden, dass die meisten Klöster zumindest im Kernreich Karls des Großen dieser Regel folgen mussten.

Wo sind die Bücher der Mönche geblieben?

Wir dürfen also davon ausgehen, dass für die 20.000 Mönche diese Regeln verbindlich waren. Die Regeln schreiben die Existenz einer Bibliothek zwingend vor, worauf zahlreiche Stellen hinweisen. Laut Regel 9 „lesen die Brüder […] abwechselnd aus einem Buch aus dem Pult drei Lesungen vor.“ Laut Regel 10 „fallen wegen der kurzen Nächte die Lesungen aus dem Buch weg“. Laut Regel 38 darf

„beim Tisch der Brüder […] die Lesung nie fehlen. Doch soll dort nicht der nächste beste das Buch nehmen und lesen, sondern der für die Woche bestimmte Leser beginne am Sonntag.“

Laut Regel 48 „sollen sich die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden dagegen mit heiliger Lesung beschäftigen“, dabei „lese [jeder, nach der Sext] so, dass er keinen anderen stört“ und:

„Während der Tage der österlichen Bußzeit sind die Brüder vom Morgen bis zum Ende der dritten Stunden frei für ihre Lesungen. […] Für diese Tage der österlichen Bußzeit erhält jeder aus der Bibliothek ein Buch, das er von Anfang bis Ende ganz lesen soll. Diese Bücher werden zu Beginn der österlichen Bußzeit ausgeteilt“ (Fettkursive Hervorhebungen bei Zitaten immer von mir].

Laut Regel 53 „liest [man] dem Gast zur Erbauung aus dem göttlichen Gesetz vor.“

Die Mindestausstattung aller Klöster umfasste dabei außer der Hl. Schrift noch die Regeln des Hl. Benedikts, worauf Regel 58 verweist:

„Wenn er [der Novize] verspricht, standzuhalten und auszuharren, soll man ihm nach Verlauf von zwei Monaten diese ganze Regel vorlesen“.

Somit muss eine gigantische Buchproduktion die Klostergründungen begleitet haben.

Dazu nehmen wir für die (geschätzt) 20.000 Mönche, die es „um 800“ im Karolingerreich gegeben haben sollte, jeweils ein Buch zur „heiligen Lesung“ an, wobei es sich letztlich nur um die Bibel oder Teile derselben gehandelt haben kann, was allerdings als „kaum beweisbar“ bezeichnet wird [Steidle 1983, 86, Fußnote]. Die Bibel wurde gemeinhin in neun „Bücher“ geteilt, die sich wiederum in entsprechende einzelne Kodizes hätten verwandeln lassen.

Nun müsste betreffend die Produktion der „Skriptorien“ überschlägig etwa so gerechnet werden:

Pro Seite lassen sich 30 bis 40 Zeilen, jeweils zweispaltig geschrieben unterbringen. Daraus ergibt sich für den gesamten Text der Bibel ein Kodex im Umfang von 1.200 Seiten. Die 42-zeilige Gutenberg-Bibel, zweispaltig gesetzt, hat insgesamt 1.282 Seiten. Die Auflage Gutenbergs betrug ca. 180 Stück. Zahl der gedruckten Seiten also ca. 230.000!

Die 1.200 Seiten der karolingischen Kloster-Kodizes hätten in neun kleinere Kodizes für die Lesungen der Mönchen auf ihren Zellen zerlegt werden können, so dass das Buch zur heiligen Lesung aus jeweils einem Kodex von durchschnittlich ca. 130 Seiten bestanden hätte. Neun Mönche hätten sich also in neun Klein-Kodizes, alias „Bücher“ der Bibel „geteilt”.

Bei 20.000 Mönchen, die alle Klöster der Karolingerzeit gleichzeitig bevölkert haben dürften, ergeben sich demnach umgerechnet 2.200 Bibel- „Bücher“ oder 286.000 Seiten oder 143.000 Blatt oder etwa 10 (zehn!) Millionen einzelne Zeilen.

Schon dieser grobe Überschlag zeigt, dass entweder mit den Klöstern oder ihren Skriptorien oder der „Regel“ etwas nicht gestimmt haben kann, zumal sich von diesen beschriebenen, geradezu überbordenden biblischen Skriptorien-Materialien nirgends etwas erhalten hat.

Sollte gar aus der von Benedikt vorgeschriebenen Bibliothek jedem Mönch eine Vollbibel zur „Lesung“ zur Verfügung gestellt worden sein, hätte es in der Zeit „um 800“ mehrere Tausend Vollbibeln gegeben haben, mit ca. 20 Millionen beschriebener Seiten zu je 30 bis 40 Zeilen, was bei aller vorstellbaren Leistungskraft der Skriptorien ins Reich fantastischer Historiographie gehört.

85.000 Seiten Benediktus-Regeln ?

Hinzu kommen die Benediktsregeln, die beim St. Galler Exemplar 172 Seiten umfassen, wahrscheinlich schon aus dem einfachen Grund, dass sie auch leicht lesbar sein sollten, was übrigens für die Bibeln nicht minder gegolten haben muss. Dass es gerade bei zentralen religiösen Texten auf deren gute Lesbarkeit ankommt, ergibt sich u.a. aus einem Brief von Enea Silvio Piccolomini vom 12. März 1455 an den späteren spanischen Kardinal Juan de Cavajal, der 1454 auf dem Frankfurter Reichstag Lagen von fünf Bögen verschiedener, unbezweifelbar von Gutenberg gedruckter Bücher der Hl. Schrift, in „höchst sauberer und korrekter Schrift ausgeführt“, einsehen konnte, die „mühelos und ohne Brille lesbar“ waren [Füssel 2000, 11].

Wenn jedes Kloster nur eine Benediktsregel zur Verfügung gehabt hätte, was für Fulda rätselhafterweise nicht der Fall war (siehe Teil I), dann wären wir bei weiteren ca. 170 Seiten × 500 Klöster und weiteren 85.000 beschriebenen Seiten. Dass sich von diesen Massen an mit der Benediktregel Beschriebenem, die es im einstigen Karolingerreich gegeben haben muss, so gut wie nichts aus der Zeit „um 800“ erhalten hat, außer dem bereits erwähnten St. Galler Gesamtexemplar, geschrieben um 817, stellt ein weiteres Rätsel der Buchgeschichte dar, das sich innerhalb der herkömmlichen Geschichtssicht nicht auflösen lässt.

Wie viele Schreiber hat es denn gegeben?

Der langjährige (1947-81) St. Galler Stiftsbibliothekar Johannes Duft lässt die „erstmals nachweisbare ‚Herstellung von Handschriften’“ in St. Gallen in das 8. Jh. fallen. Um 760 gibt er 15 einheimische Schreiber an [1983, 10*]. Im Professbuch (s. o.), haben wir 719/59 insgesamt 53 Eintragungen. Angenommen, alle Professen hätten die 40 Klosterjahre erlebt, ergäbe sich noch kein Missverhältnis zwischen Mönchen und Schreibern, wenn auch von den Mönchen nur Eintragungen von ein und derselben Hand zu finden sind (Abb. 2).

Aus der Zeit Waldos (782-84 Abt in St. Gallen, danach bis 806 Abt und Bibliotheksgründer auf der Reichenau) lassen sich nach Duft „gegen sechzig einheimische Schreiberhände erfassen“ [ibid.].

Dies ist für die Zeit bis 784, also bis zum Beginn der Zeit das Abtes Werdo schon fragwürdig, da zu den 53 bereits angeführten gerade noch 25 neue Professen hinzu gekommen waren, so dass von den seit 719 erschienenen Mönchen (in Gesamtzahl 78) insgesamt 60 als Schreiber hätten tätig gewesen sein müssen. Duft weiter:

„Unter dem Scriptor Wolfcoz zur Zeit des Abtes Gozbert (816-837) und dessen unmittelbaren Nachfolgern sind sogar gegen hundert einheimische Schreiber tätig gewesen.“

Da das Professbuch in den letzten Jahren von Abt Werdo abgelegt wurde (er starb 813) müssen diese hundert Schreiber sich zum größten Teil also im Professbuch eingetragen haben, deren Gesamtzahl mit ca. 370 ermittelt werden konnte, dessen letzte Seiten von den Professen (und fraglos späteren Schrei bern) allerdings in eigenwilliger Form gefüllt wurden (s. Abb. 3). Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass ein „Wolfcoz“ im Professbuch nicht auftaucht.

Die Ermittlung der Zahl der Schreiber und ihr Verhältnis zum gesamten Mönchsbestand ist von besonderer Delikatesse. Das Problem der offenkundigen Nichtübereinstimmung der Autogrammschrift und späteren Schriften, die der Mönch dann gefertigt haben mag (Buchseiten, Urkunden) löst Krieg [20] mit dem Hinweis:

„Manchmal ist eine Übereinstimmung schwer nachzuweisen, da zwischen der Eintragung ins Professbuch und der Niederschrift einer Urkunde von der Hand des gleichen Mönches ein größerer Zeitraum liegt, innerhalb dessen eine Handschrift sich geändert haben kann. Zuweilen mag der gleiche Schreiber hier mehr kursiv geschrieben, dort seine Schrift zur Buchschrift stilisiert haben.“

Wer konnte denn nun wie gut schreiben?

Allerdings sind auch Professbucheintragungen selbst „in schöner Buchschrift“ geschrieben [Krieg 21], drei weitere Eintragungen sind „von einer sorgfältigen Buchhand […] geschrieben“ [ibid., 22], „Eintragungen […] sind wiederum in Buchschrift mit Neigung zur Unziale [geschrieben]“ [ibid., 23], drei weitere Eintragungen sind „in einer sehr schönen Buchschrift geschrieben“ [ibid., 23].

Außerdem gibt es (Seiten VIII u. IX) zwölf Eintragungen, die im ersten Teil „von einer steilschreibenden, im zweiten Teil von einer gerne kursivschreibenden Hand“ stammen [ibid., 23], womit sich Kriegs Erklärungsversuch per se erledigt.

Zu den möglichen Übereinstimmungen zwischen dem Schreiber des Autogramms und seinen ihm namentlich zugeschriebenen „Urkunden“ können wir u.a. lesen [Krieg 21 ff.]: „Eintragungen […] stehen nahe“; „gewisse Berührungspunkte“; „lassen sich schwerlich Schlüsse auf ein Autogramm ziehen“; „Urkunden […] gehören zum gleichen Schreiberkreis“; „Schrift zeigt […] Berührungspunkte“; „vielleicht stammen […] alle […] vom gleichen Schreiber“; „ein Vergleich […] zeigt ganz auffällige Ähnlichkeit“; „Schrift […] erinnert“ [an den Schreiber einer Urkunde]; „Berührungspunkte [mit Urkunden] sind unverkennbar“; „Schrift hat gewisse Berührungspunkte“ [mit einer Urkunde]; „Schrift […] weist [auf Urkunden] hin“; „Schrift deckt sich anscheinend mit jener der Urkunde des gleichnamigen Schreibers“; „dürfte mit der Schrift [der Urkunde] identisch sein“; „weist eine gewisse Ähnlichkeit [mit der Urkunde] auf“.

Selbst wenn wir annehmen, dass der Autogrammschreiber mit dem Urkundenschreiber identisch wäre, so findet sich doch kein einziges Beispiel, wo die Autogrammschrift mit der eines Buches in Verbindung gebracht wird. Damit stehen wir vor dem Rätsel, wo denn die Schreiber der vielen Kodex-Seiten hergekommen sein mögen, deren Produktion letztlich das zentrale Geschäft der Skriptorien gewesen war.

Der St. Galler Katalog

Für St. Gallen weist der Kodex 728 ein Verzeichnis von Büchern aus, das „zu den wichtigsten Bibliothekskatalogen des Frühmittelalters [zählt]“ [Schmuki/ Ochsenbein/Dora 1998, 92]. Es wird auf 884/88 datiert und unterscheidet sich in Umfang und Gestaltung erheblich von dem bereits vorgestellten ersten Fuldaer Bücherverzeichnissen (s. Teil I). (Abb. 4)

![martin_IV_04 Abb. 4: Der älteste Bibliothekskatalog von St. Gallen 884/888 [Schmuki et al. 1998, 93]. Es erscheinen Titel („De...“) von Büchern, wiewohl Kodizes damals ausschließlich mit ihrem Beginn („Incipit...“) bezeichnet wurden.](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_IV_04.jpg)

Abb. 4: Der älteste Bibliothekskatalog von St. Gallen 884/888 (Schmuki et al. 1998, 93). Es erscheinen Titel („De...“) von Büchern, wiewohl Kodizes damals ausschließlich mit ihrem Beginn („Incipit...“) bezeichnet wurden.

Und dass zwischen dem Verzeichnis der Bücher des „Bildungsklosters“ Fulda, dem Verzeichnis der „Palastbiblitohek“ Karls des Großen ([Berlin, Diez B. 66], s. Teil III) und dem St. Galler Verzeichnis grafisch und orthografisch Welten liegen, muss nicht eigens erwähnt werden.

Auch die ungarischen Erzabtei Pannonhalma (St. Martin), gegründet im 10. Jh. und nicht minder bedeutend als St. Gallen, besitzt ein berühmtes Bücherverzeichnis, das sich in einer auf 1093/95 datierten Urkunde findet und auf Geheiß des heiligen Königs Ladislaus erstellt wurde. Es bringt die im Kloster vorhandenen ca. 80 Kodizes in einfacher Reihenfolge ab Zeile 19 im urkundlichen Lauftext [Abb. in: Pannonhalma 1996, 18]: „VI missales, I Bibliotheca, IIII nocturnales, IIII antiphonaria, IIII gradalia…“

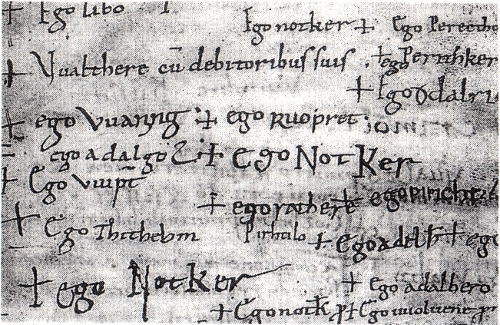

Neun Notkers in St. Gallen

Zu dem St. Galler Katalog soll auch der berühmte Notker Balbulus beigetragen haben, der selbst im St. Galler Kodex 14 (Ende 9. Jh.) angibt: „bibliothecae sancti Galli, cui Dei gratia multa accumulavi“.

Welcher der im Professbuch erscheinenden insgesamt 9 (neun!) Notker es gewesen sein könnte, lässt sich nicht feststellen, obwohl deren Verpflichtungen u.a. diese Namenszüge tragen (Abb. 5):

Das Verzeichnis enthält auch keine der Schriften Notkers, dies ganz im Gegensatz zu dem St. Galler Bücherverzeichnis von 1461, worin ein „Notkerus noster Balbulus“ mit 6 Einträgen und einer Vita prominent vertreten ist. Thomas von Aquin bringt es in diesem Verzeichnis nur auf 2 Einträge. Vom „Notkerus noster“ ist 1461 auch eine „vita s. Galli“ verzeichnet, die im ersten Bibliothekskatalog fehlt, was aber nicht verwundern muss, da Notker erst 912 verstorben sein soll und seine Vita dieses Heiligen beim Abschluss dieses ältesten St. Galler Verzeichnisses noch nicht fertig gewesen sein könnte. Warum nicht ein späterer Zusatz geschrieben wurde, zumal das erste Verzeichnis sonstige Zusätze, auch die eines „Revisors“ enthält, ist völlig rätselhaft. Ein Buch über den Klostervater selbst wird nicht ins bestehende Bücherverzeichnis aufgenommen?

Äußerst ärgerlich ist allerdings, dass sich die Gallus-Vita des Notker auch in den späteren St. Galler Verzeichnissen nicht konkret findet, vor allem nicht in dem „Hagiographiekatalog“, der vom 10. bis 14. Jh. geführt wurde [Duft 1983, 26* ff.] und der auf dem St. Galler Kodex 566 basiert, der vom einem Benediktinermönch ediert wurde. Munding [1918] hatte in seinem „Heiligenverzeichnis” leider übersehen, dass ein Heiliger, um überhaupt als solcher zu existieren, zumindest in seinem ureigensten Beritt auch als Heiliger geführt werden muss, was am simpelsten eine Vita belegt.

Was von einer „Vita S. Galli“ zu berichten ist, haben zunächst Reichenauer Mönche im 9. Jh. tradiert (sog. „Vita vetustissima“), was allerdings im St. Galler Bibliotheksverzeichnis auch keinen Niederschlag findet. Vom „Hauptwerk” des Gelehrten Notker Balbulus, seinem „Martyrologium“ [St. Galler Kodex 456, vgl. Schmuki/Ochsenbein/Dora, 1998, 110 f.], in dem er ausführlich über Gallus, die Überführung seines Leichnams („translatio corporis sancti Galli“), die Weihe des Gallusmünsters und von Wunderheilungen berichtet sowie die älteste geographische Beschreibung des Klosters St. Gallen selbst gibt („inter duos montes“), ist im „Hagiographiekatalog“ explizit ebenfalls keine Rede.

Der St. Galler Bücherkatalog als Verkaufshilfe

Der hochgelehrte langjährige St. Galler Stiftsbibliothekar Johannes Duft schreibt obendrein ausdrücklich [Ochsenbein 1999, 11]:

„Neueste Forschung erbrachte nun aber aus philologischen und historischen Überlegungen den Wahrscheinlichkeitsnachweis, dass die älteste erschließbare Gallus-Vita schon um 680 abgefasst worden sein dürfte, damit nicht lange nach dem gegen 650 anzunehmenden Tod des Gallus.“

Die Datierung des ältesten St. Galler Bücherverzeichnisses mit dem Titel BREUIARIU(M) LIBRORUM DE COENOBIO S(AN)C(T)I GALLI CON(FESSORIS) XPI (zuletzt vorgestellt von Duft [1983, 14* ff.]), das selbst keine Vita des „Heiligen“ (!) Gallus enthält, entpuppt sich damit als plumper Unfug.

Es handelt sich – nebenbei erwähnt – um eine perfekte Parallele zu den Vorgängen im Kloster Fulda, wo sich in dessen ältesten Bücherverzeichnissen ebenfalls keinerlei Viten oder gar Schriften des „Klostergründers“ Bonifatius finden (s. Teil I). Ganz abgesehen davon, dass Bonifatius den „Märtyrertod“ gefunden haben soll, während Gallus im Alter von 95 Jahren sanft an einem 16. Oktober entschlafen sein soll, was den Begriff „confessor Christi“ (= letztlich Märtyrer) ins Lächerliche zieht.

Das St. Galler Bücherverzeichnis ist tatsächlich etwas völlig anderes als bisher dargestellt: Es ist ein Verkaufskatalog! Solche Kataloge sind auch aus der Frühzeit der gedruckten Bücher überliefert [Burger 1907; Voullième E. 1919; vgl. zuletzt Neddermeyer 1997, 155, u. Hoffmann 2000].

Es ist nicht einzusehen, warum ein Kloster, das letztlich ein Wirtschaftsbetrieb gewesen ist, nicht auf die Produkte seines Skriptoriums hätte hinweisen sollen. Wie hätte ein potenzieller Leser überhaupt erfahren können, dass ein Skriptorium dieses Buch vorrätig, da bereits geschrieben hat? Da in allen klösterlichen Bibliotheken Bücher zu finden sind, die nicht aus den Skriptorien dieser Klöster selbst stammen, sondern zum Teil aus Klöstern, die Hunderte von Kilometern entfernt lagen, hätten also zur Zeit „um 800“ ununterbrochen Mönche aus allen ca. 500 Klöstern unterwegs gewesen sein müssen, um festzustellen, ob eines der anderen Klöster ein Buch hat, welches das eigene Kloster noch nicht besitzt. Da sich der eigene Bestand dadurch ununterbrochen vergrößert hätte, hätten sich alle diese „Buch-Aufspürer“ immer mehr Bücher merken müssen, die ihr eigenes Kloster noch nicht besaß. Wie hätten sie sich das anders merken können, als mit einer Bücherliste?

Die St. Galler Forschung will uns offenbar weismachen, dass nach Vorlie gen des „ältesten Bibliothekskatalogs“ einer oder mehrere St. Galler Mönche ständig auf der Suche waren, ob es nicht irgendwo einen Band gibt, den ihr Kloster außer seinen 426 „Einheiten“ noch nicht verzeichnet hatte. Eine solche Rundreise hätte jeweils mindestens zwei Jahre dauern müssen. Gleiches gilt für alle anderen Klöster auch. Dass eine solche „Buchverbreitungstheorie“ grober Unsinn ist, liegt auf der Hand.

Neddermeyer hat eine reiche Handschriften-, d. h. Buchproduktion erst ab ca. 1100 nachgewiesen, die zur Massenverbreitung des Buches mit den unschwer erklärbaren Trendunterbrechungen geführt hat. Dass ab 1100 in der „karolingischen Minuskel“ geschrieben wurde, die später zur sog. „Humanistenschrift“ mutierte, ist unstreitig. Die berühmte „karolingische“ Minuskel ist nicht etwa als für alle Buchproduktion und allgemein geltend (absolut) eingeführt worden und hat sich dann nur noch in abnehmender Quantität (relativ) gehalten, um von den Humanisten „wiederentdeckt“ zu werden, sondern sie ist jene Schrift, die durchgehend als „Antiqua“ bezeichnet wird und genutzt wurde – und dies seit der Antike (s. Teil III).

Bezogen auf die Schrift, in der geschrieben und gelesen wurde, können also ebenfalls die 300 Phantomjahre Illigs unschwer verschwinden, nur dass bei der Buchproduktion nicht die Jahre 600 bis 900 verschwinden, sondern die Jahre 800 bis 1100.

Der St. Galler Katalog war nie ein „Besitzerverzeichnis“!

Weitere wichtige Einwände gegen den St. Galler Katalog als „Bestandsverzeichnis“ der eigenen Bücher müssen bedacht sein:

- In mittelalterlichen Bücherkatalogen, die „Besitzerinventare“ waren, wurde nicht etwa ein „Titel“ angegeben, weil es einen solchen überhaupt nicht gab. Alles, was man hätte aufnehmen können, wäre das „Incipit“ (= Es beginnt…) gewesen, was aber eine Identifizierung des konkret physisch vorhandenen Buches niemals sicher gestellt hätte.

- Die Bücher waren viel zu wertvoll als dass sie unter Angaben wie „Augustini contra faustum manicheum“ oder „Exameron s(an)c(t)i ambrosii“ [s. St. Gallen, Abb. S. 93, Zeilen 3 und 9] aufgenommen worden wären. Der älteste bekannte Preis für ein Buch ist um 1250 tradiert [Neddermeyer 1997, 833]. 415 Blatt Averroes, Commenta in Aristotelis Opera, geschrieben 1243, kosteten 30 fl., was umgerechnet, den 1252 in Genua und Florenz eingeführten Goldgulden zu 3,537 g Feingold zu Grunde legend, 106 Gramm Gold und damit einem heutigen Preis von über 1.000 Euro entspricht. 1360 kosten 273 Bll. Robertus Holcoth, Expositio in librum Sapientiae, geschrieben 1353, 20 fl. = ca. 700 Euro, usw.

- Tatsächlich war im „Mittelalter“ ein ganz anderes System der Identifizierung der betreffenden Bände entwickelt worden. Dabei wurde bei jedem Band das Wort angegeben, mit dem das zweite Blatt oder manchmal auch die zweiten Spalte des ersten Blatts begann und das Wort, mit dem das vorletzte Blatt schließt. Diese Entdeckung machte der spätere Kardinal Franz Ehrle schon 1916, als er die päpstliche Bibliothek von Avignon zu rekonstruieren versuchte [Maier 1952, 1 u. 14].

- Mit Hilfe ihres „Besitzerinventars“, das nach „De libris…“ sortiert ist, hätten die St. Galler Äbte oder ihre Bibliothekare im 9. Jh. niemals feststellen können, ob das ganz konkrete Exemplar eines Kodex sich physisch noch in ihren Beständen befindet oder nicht etwa ein anderer Kodex, der sich durch schnelles Abschreiben hätte fertigen lassen, zumal viele Bücher nur wenige Seiten umfassten und man den Sammelbänden nicht ansehen kann, was in ihnen überhaupt „gesammelt“ gewesen war.

- On top kommt die völlig willkürliche Interpretation des St. Galler Katalogs. Vermerke, die mit einem „ad“ beginnen („ad scholam“, „ad sacrarium“, „ad Rorbach“) werden „als ausgeliehen“ interpretiert [Duft 1982, 15*]. Wo steht, dass ein „ad“ ein „an jemand ausgeliehen“ bedeuten muss? Warum sollte das „ad“ kein Verkaufsvermerk sein, mit Hinweis darauf, an („ad“) wen der Band verkauft wurde? Bei einem Homilienband wird ein Zusatz „datum est domno Karolo regi“ angeführt, der auch gleich automatisch als „Karl III.“ firmiert. Dies ist freilich ein böser Schnitzer. Denn Karl III. war zur Zeit der Abfassung des Katalogs (884/88, s. o.), bereits Kaiser (seit 881, vgl. die zuletzt bei Heinsohn [2001, 649] wieder gegebene „typische Darstellung der karolingischen Abstammungsreihe“ nach Löwe) und der Eintrag hätte „datum est domno Karolo imperatori“ lauten müssen. Die St. Galler Mönche werden mit Bestimmtheit um den Unterschied zwischen „rex“ und „imperator“ gewusst haben.

Salzburger Rätsel-Datierungen

Derlei Probleme haben die Paläographen immer wieder. Der legendäre, aus Freising stammende Kirchenmann Arn (Arno) wird 783 Abt im flandrischen Saint-Amand, dann 784/85 Bischof von Salzburg und Abt von St. Peter ebendort. Er ist zugleich so sehr mit Karl dem Großen befreundet, dass Papst Leo III., der seit 795 regiert, ihn auf Karls „Wunsch“ hin [St. Peter 418] 798 zum Erzbischof und Metropoliten der bayerischen Kirchenprovinz erhebt. Arn stirbt 821.

Wer die Schriftdenkmäler dieser Jahre besichtigt, stellt nur Merkwürdiges fest. Zunächst soll Arn laut Eintragung in einem Totenbuch des 12. Jhs. reichlich Schriftaufträge vergeben haben: „plus quam 150 volumina iussit hic conscribi…“ [zit. Bischoff 1980, 61]. Was ist von solchen Mitteilungen zu halten?

Anfänglich lässt Arn auch eine eigene, äußerst schlichte und strenge Schriftform entwickeln, wobei sogar in schmalen Kolumnen geschrieben wird (sog. „Arn-Stil“ [Bischoff 1980, 61 ff.]), der für Saint-Amand und Salzburg nachgewiesen wird, in Salzburg allerdings rätselhafterweise neben einem dortigen Lokal-Stil existiert und dann 821 fast schlagartig von der „neuen Kalligraphie“ des neuen dortigen Erzbischofs Adalram abgelöst wird. Dass sich Arn mit seinem eigenen Schriftstil eindeutig den Vereinheitlichungsbemühungen Karls des Großen widersetzt, die 781 begonnen haben sollen und von Karl und Alkuin nach Kräften gefördert wurden [Illig 1998, 56], stimmt nachdenklich. Warum fördert Karl einen Kleriker, der sich einem seiner wichtigsten Anliegen so nachhaltig und zeitgleich widersetzt? Der „Arn-Stil“ kann Karl, der selbst vorzüglich zu lesen wusste (s. Teil III), unmöglich verborgen geblieben sein, zumal zwischen Saint-Amand und Aachen nur wenige Kilometer liegen.

Die Anzahl der Arn als von ihm in Auftrag gegeben zugerechneten ca. 150 Bände („volumina“) passt nun in keiner Weise mit der Zahl der Schreiber zusammen, weder in Saint-Amand noch in Salzburg. Vom ersten Skriptorium, aus dem mehrere Kodizes, zweifelsfrei im Auftrag Arns geschrieben, nach Salzburg gekommen sind, weiß Bischoff [1980, 69 f.] zu berichten, „dass an 10 oder mehr Schreiber das gleiche Pensum, z.B. zwei Quaternionen, ausgeteilt wurden“, sowie, dass sich im „älteren Codex der Alkuin-Briefe […] an die 30 Hände scheiden lassen“ und dass sogar ganze „Mannschaften“ [! PCM] beim Schreiben zugange waren.

Für das Salzburger Skriptorium, dem der Status einer „organisierten Schreibschule“ mit „großer Leistungsfähigkeit“ bescheinigt wird [Forstner 1962, 18, 21] gilt Ähnliches. Für die Zeit Arns sind mindestens 25 heimische Hände nachweisbar. Nimmt man das Potenzial der für Arn insgesamt tätigen Schreiber mit nur 30 an, dann entfallen auf jeden von ihnen gerade mal 5 Bände, die der einzelne Schreiber im Durchschnitt seiner möglicherweise vier oder fünf Jahrzehnte dauernden Beschäftigung im Skriptorium gefertigt hat. Dass dies weder mit der „leistungsfähigen Organisation“ von Skriptorien noch mit der unschwer nachvollziehbaren Schnelligkeit des Schreibens, die oft, offenbar unter Zeitdruck, in Flüchtigkeit, Schlamperei und zahlreiche Schreibfehler ausartet, in Übereinstimmung zu bringen ist, liegt auf der Hand.

Will heißen: Entweder die Kapazität der Skriptorien wurde nicht mal annähernd ausgeschöpft; ein Schreiber saß tage-, wenn nicht gar wochenlang an einer einzigen Seite (der „Arn-Stil“ gilt allerdings als notorisch schmucklos), oder die Kapazität wurde ausgeschöpft. Dann müssen sich weit mehr als 1.000 Kodizes allein aus dem Arn’schen Bereich spurlos verflüchtigt haben. Dieses spezielle Karolinger-Rätsel, das sich letztlich auf alle Klöster und ihre Skriptorien übertragen lässt, wird noch von einem Datierungsrätsel überlagert.

Salzburg wurde 798 zum Erzbistum erhoben, doch der erste Erzbischof Arn wird ausgerechnet in seinem Todesjahr 821 in den Salzburger Annalen ausdrücklich als „Episcopus“ bezeichnet statt „Archiepiscopus“ [Bresslau 1923, 40]. Gerade aber die Tatsache, dass Arn in der Salzburger Hs. a IX 16 mit dem Vermerk erscheint „EPISCOPUS ARNUS CONSTITUIT LIBRUM ISTUM IN SUIS TEMPORIBUS“ dient den Paläographen zur exakten Datierung dieser Handschrift (es handelt sich um die Bücher Salomos). Sie wird wegen Salzburg vor 798 gesetzt, da es „völlig undenkbar [ist], dass man Arno unmittelbar nach der Verleihung des Palliums als Bischof bezeichnet hätte“ [Forstner 1962, 20].

So haben wir also einen Mann, der als Bischof einen Kodex in Auftrag gibt, kurz danach Erzbischof wird, und 23 Jahre später wieder als Bischof sterben muss.

Der Flop der „schottischen“ Bücher in St. Gallen

Aber kehren wir nach St. Gallen zurück. Warum im dortigen „ältesten Bücherverzeichnis“, das in Wirklichkeit eine Verkaufsofferte war, das darin als Randbemerkung vorkommende „habet“ mit „hat ausgeliehen“ übersetzt wird und nicht als „besitzt es“, eben nachdem der Betreffende es gekauft hatte, wäre nur zu erklären, wenn man den Katalog als Besitzerverzeichnis eines Bestandes interpretiert, der nebenbei auch als Leihbücherei fungierte. Das ist schon deshalb absurd, weil das prall besetzte Skriptorium (siehe oben) nur darauf wartete, Aufträge zu erhalten.

Ein Homilienband wird unter „habet domna Rickart“ verzeichnet, und ein Prophetenband als „habet Rickart“, wobei die „domna“ als Karls (III.) Gemahlin Richardis firmiert, also immerhin als Herrschersgattin. Warum die Hohe Frau sich nicht den Erwerb dieser beiden Bände, die ein Skriptorium innerhalb einer Woche unschwer abgeschrieben hätte, leisten konnte, sondern ausgeliehen hätte, bleibt um so unerfindlicher, als gerade doch die karolingischen „Herrscher“ sowohl über Sach- als auch Münzvermögen in solchem Überfluss verfügt hatten, dass sie sich gar nicht schnell genug ihrer Immobilien via Schenkungen und ihrer Münzen über politische Aktivitäten größten Stils zu entledigen wussten.

Das im St. Galler Katalog häufiger am Rand erscheinende „R“ wird als ein „R(equire)“ gedeutet und mit „fehlend“ bezeichnet. Da das “R“ bei 19 von 294 Einträgen erscheint, war also jedes fünfzehnte Buch bei der „Revision“ nicht mehr auffindbar. Ein solcher Schwund ist für eine Klosterbibliothek, die kein allgemein zugänglicher Buchladen war, nachgerade lächerlich.

Das „R“ kann genau so gut „R(erservatum)“ bedeuten oder ein „R(elatum)“ (Zurückgabe nach Ansicht) oder ein „R(eceptum“), also ein Wiedererhalt oder ein Kaufhinweis sein, der mit dem Anfangsbuchstaben des Namens des für den Kauf zuständigen Mönches gezeichnet sein kann.

Außerdem wird in dem Katalog ein Band als Besitz eines Wolfker bezeichnet („Vvolfkeri est“), und von einem weiteren Band behauptet ein Ruodinus, dass er sein Eigentum sei („Ruodinum vidi habere, qui dixit suum esse“). Beides ist wiederum völlig unerklärlich, wenn es sich bei dem Katalog um ein klosterinternes Dokument gehandelt haben soll. Wolfker und Ruodinus können keine Mönche gewesen sein, da Mönche über kein privates Eigentum verfügen. Über Bücher schon gar nicht, da diese nach der Benediktsregel in der Bibliothek stehen mussten. Nimmt man das St. Galler „Bücherverzeichnis“ dagegen als Verkaufskatalog, der einem bestimmten Interessentenkreis zugänglich war, klären sich solche Glossen schnell auf. Wolfker hatte schon erworben, und Ruodinus entdeckt nach Einsicht der Bestände einen Band, der ihm gehört und nicht dem Kloster.

Offenbar war dem ins 12. oder 13. Jh. (wenn nicht noch später) zu datierenden St. Galler Verkaufskatalog nicht der erhoffte Erfolg beschieden. Die in ihm ebenfalls enthaltenen Bände „Libri scottice scripti“ müssen vollständig gefloppt sein, vermutlich weil die angelsächsische Schrift beim kaufenden Publikum nicht (oder nicht mehr) ankam. Deshalb heißt es dann auch [Schmuki/Ochsenbein/Dora 1998, 92]: „Die meisten irischen Codices wurden später (leider) beseitigt und zu Makulaturpergament zerschnitten.“

Dass ein solches Vorgehen weder etwas mit einem Pietätsgefühl dem irischen Gründer Gallus noch mit einer Ehrfurcht kanonischen Texten (u.a. zwei Bücher des Alten und sieben des Neuen Testaments!) gegenüber zu tun hat, muss nicht hervorgehoben werden.

Der Markt für Handschriften – und dies war zweifelsfrei der Markt des Frühhumanismus, wie Neddermeyer nachweisen konnte! – verlangte nicht nach christlichen Texten, sondern nach antiken und spätantiken Klassikern, deren Anzahl im ersten Katalog als „auffallend klein“ beschrieben wird, „wiewohl die Klosterschule in jenem 9. Jahrhundert ihre höchste Blüte erlebte“ [Duft 1983, 17* f.]. Dem halfen die St. Galler rasch ab, indem sie eine Unmenge von Klassikern aus dem Nichts herbeizauberten und in Katalogen vorstellten.

In der „vierten Liste“ St. Gallens finden wir schon Boethius, Fulgentius, Vegetius, Vergil und eine „Cosmographia [sic!] Iulii Caesaris“. Schließlich wird von Duft [24* f.] ein Brief „des bücherkundigen Notker des Deutschen“ um 1015 an den Bischof von Sitten zitiert, der von der Klosterbibliothek geradezu eine Explosion antiker Schriftsteller zu künden weiß. Insgesamt sind inzwischen 70 (siebzig!) Autoren aus dem Nichts aufgetaucht und:

„Dieselbe Anzahl lässt sich aus der gleichzeitigen Reichenau nachweisen, wobei die Namen sogar 55mal übereinstimmen. Darin scheint sich also der gute Durchschnitt des Bibliotheksbestandes in den Reichsklöstern zu offenbaren.“

Zu den bekannteren Klassikern der säkularen Literatur zählen u.a. Cicero, Julius Caesar (erneut mit einer „Cosmographia“!), Cato, Flavius Josephus, Horaz, Lactanz, Lukan, Martial, Ovid, Sallust, Seneca, Terenz, Vergil und Vitruv.

Woher die Klöster Reichenau und St. Gallen, zu denen aufgrund ihrer Bestandsqualität und Bestandsquantität auch Murbach und Lorsch gezählt werden, deren Bestände sogar schon im 9. Jh. mit antiken Autoren vollgestopft gewesen sein sollen, die Vorlagen für die Massen lateinischer Texte genommen haben, bleibt allerdings wohl auf immer ein unlösbares Geheimnis. Die als „Überwinterungsorte“ angeführten Klöster „Vivarium“ des Cassiodor, Monte Cassino oder das nördlichere Bobbio können es nicht gewesen sein (s. Teil III).

In dem Verzeichnis von Handschriften, die mit Angabe ihres Preises zwischen ca. 1250 und ca. 1570 überhaupt bekannt sind, finden wir 84 Exemplare. Darunter sind genau drei antike Klassiker: Seneca, Tragödien (1403), Terenz, Komödien (1438) und Horaz, Satiren (um 1442), also 3,6 % [Neddermeyer 1997, 833-836]. Von 70 Autoren, die 1070 in St. Gallen lagerten, sind in 320 Jahren ganze 3 in je einem Exemplar also zu einem bekannten Preis umgesetzt worden? Die Florentiner Bibliomanen wie Niccoli und die Medici, die schon ausführlich in Teil II behandelt wurden, können wir dabei per se weglassen.

Was will uns die Historiographie auftischen: Eine Tragödie, eine Komödie oder eine Satire?

Hippokrates schreibt an Mäcenas!

Der uns schon geläufige große Paläograph Bernhard Bischoff hat die südostdeutschen Bibliotheken der Karolingerzeit in zwei großen Bänden veröffentlicht [Bischoff 1940, 1980]. Darin erscheinen antike Autoren außer in minimalen Fragmenten (siehe gleich) bestenfalls als Scherzeinträge, wie ein Text „Hippocrates ad Maecenatem“ (in einer Unziale des 7. Jhs.! [1940, 256]). Zwischen beiden Herren liegen bekanntlich drei Jahrhunderte! Oder es erscheinen Autorennamen wie „Smaragdus“, die sich irgendwann einstellen mussten, nach dem die Erfindungsgabe in diesem Punkte offenbar nachgelassen hatte („Tertullian“, „Quintilian“, „Silius Italicus“ usw.; zu den Namen dieser angeblich „antiken“ Schriftsteller erscheint demnächst ein Beitrag in ZS) .

Aus Untersuchungen auf Bischoffs Spuren im Salzburgischen entstand eine interessante Teilrekonstruktion der Bibliothek des schon erwähnten „ältesten Klosters im deutschen Sprachraum“, nämlich von St. Peter. Der Bestand der Manuskripte ist zu Ende des 12. Jhs. aufgezeichnet worden unter dem Titel „Hic est numerus librorum, qui continentur in bibliotaeca Salzpurgensis ecclesie ad Sanctum Petrum“ [Becker 1885, 233-238].

Aus diesem „Becker-Verzeichnis“ hat der Paläograph Karl Forstner die im 8./9. Jh. „vorhandenen“ Manuskripte rekonstruiert; er kommt dabei auf 26 Handschriften und 20 Fragmente aus dem 8. und 9. Jh. [Forstner 1962, 10 f.]. Darunter findet sich allerdings nur drei antike Klassiker-Fragmente [Nr. 10, 11, 12] unter den Einträgen „Tres Virgiliani“ und „Duo medicinales lib.“, ansonsten – außer einem Schnipsel „Leges Langobardum“ [Fragment 20] – nur die üblichen kirchlichen oder kanonischen Texte, wozu schließlich auch der inzwischen offenbar etablierte „Smaragdus“ mit seinen „Collectiones“ zählt.

Warum jene in Lorsch, Murbach, Reichenau und St. Gallen en masse vorhandenen lateinischen Klassiker nicht bis Salzburg vorstoßen konnten, wo ein höchst „leistungsfähiges“ Skriptorium Aufträge herbeisehnte, bleibt ebenfalls unbeantwortbar.

Eine „karolingische Handschrift“ 500 Jahre später?

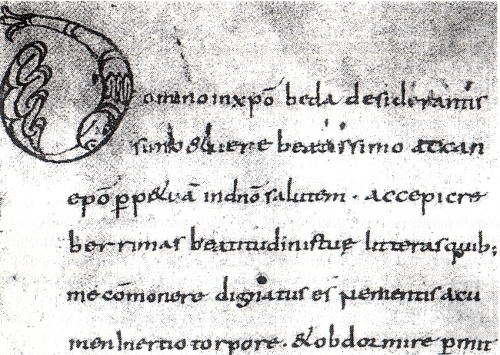

Aber vielleicht hilft bei der Klärung des von den Paläographen so sorgsam kaschierten Sachverhaltes, dass sie ihren Stoff nicht in den Griff bekommen haben, die Behandlung eines Beda-Textes weiter (s. Abb. 6).

Abb. 6: Beginn des Salzburger karolingischen Beda-Textes (Forstner 1962, Abb. 15). Das „dignatus“ in Zeile 5. Der Text endet mit S. 98v.

Bei der Beschreibung von Bedas „Expositio in actus apostolorum“ [Salzburger Signatur a V 38] kommt nämlich Erstaunliches zu Tage: Die ganze Handschrift besteht auf der Rückseite von Blatt 1 in 5 Zeilen aus einer Schrift, die ins 12. Jh. datiert wird. Im übrigen ist der Text, der von 1r bis 79v sich erstreckt, als „karolingisch“, also ins 8./9. Jh. datiert, „von einer zarten Salzburger Hand geschrieben“ [Forstner 1962, 30].

Doch nun kommt’s: „Ab 80r [! PCM] bis Ende folgt eine Schrift des 14. Jh.“!

![martin_IV_07 Abb. 7: Beginn von Ciceros „De Oratore“ in einer Humanistenschrift des 15. Jh. [Bibliotheca Laurenziana, Plut. 50.31 ca 1]. Das „dignitate” ebenfalls in Zeile 5](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_IV_07.jpg)

Abb. 7: Beginn von Ciceros „De Oratore“ in einer Humanistenschrift des 15. Jh.(Bibliotheca Laurenziana, Plut. 50.31 ca 1). Das „dignitate” ebenfalls in Zeile 5

Ähnlich ist es bei den Manuskripten a IX 16 (s. o., mit der „sicheren“ Datierung vor 798), wo mittendrin ein Blatt einer Hand des 11. Jhs. erscheint, oder in a IX 27, wo 1–226 in einer kleinen „karolingischen“ Minuskel, dann 227-230 in einer kräftigeren Schrift der karolingischen Zeit weiter gemacht wird, um dann wiederum eine Seite später in einer Hand des 12. Jhs. auszulaufen.

Dies führt uns auch auf dem Weg über die „karolingischen“ Skriptorien zu der misslichen Erkenntnis, zu der uns alles in diesem mehrteiligen Beitrag gebracht hat: Schrift- und/oder Buchproduktionen und/oder Lektüren in einer „Karolingerzeit“ sind völlig frei erfundene Märchen. Die karolingische „Minuskel“ ist nichts anderes als die Antiqua der Humanisten und sämtliche „karolingischen“ Schreib- und Lesestücke sind Jahrhunderte später entstanden, als sie bis heute verbissen datiert werden.

Literatur, soweit nicht schon in Teil I – III angeführt

Becker, G. (1885), Catalogi bibliothecarum antiqui; Bonn

Bischoff, B. (1940), Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Teil 1: Die bayrischen Diözesen; Leipzig

– 1980), Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Teil II: Die vorwiegend österreichischen Diözesen; Wiesbaden

Blumenberg, H. (1998), „Mihi ipsi scripsi”, in: Lebensthemen. Aus dem Nachlaß; Stuttgart

Bresslau, H. (1923), Die ältere Salzburger Annalistik; Berlin

Burger K., (Hg., 1907), Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung; Leipzig

Dué, A. / Laboa, J.-M. (1997), Der große historische Bildatlas des Christentums; Stuttgart

Duft J. (1983), „Die Handschriften-Katalogisierung in der Stiftsbibliothek St. Gallen vom 9. bis zum 19. Jahrhundert”, in: Die Handschriften der Sitftsbibliothek St. Gallen (…); St. Gallen

Forstner, K. (1962), Die karolingischen Handschriften und Fragmente in den Salzburger Bibliotheken (Ende des 8. Jh. bis Ende des 9. Jh.); Salzburg

Füssel, St. (2000), „Gutenberg-Forschung. Neunzehnhundert – Zweitausend”, in: Gutenberg-Jahrbuch 2000, 9 – 26; Mainz

Ganz, D. / Goffart, W. (1990), Charters Earlier than 800 from French Collections, in: Speculum 65, 906 – 932

Geith, K-E. (1977), Carolus Magnus. Studien zur Darstellung Karls des Großen in der deutschen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts; Bern · München

Gerchow, J. (Hg.), Das Jahrtausend der Mönche. Kloster Werden 799-1803, Ruhrlandmuseum Essen; Köln

Heinsohn, G. (2001), „Karl der Einfältige (898/911-923)”, in: ZS 13/4, 631-661

Hoffmann, L. (2000): „Buchmarkt und Bücherpreise im Frühdruckzeitalter”, in: Gutenberg-Jahrbuch 2000, 73-81; Mainz

Kölzer, Th. (2001): Die Urkunden der Merowinger (Monumenta Germaniae Historica), 2 Teile; Hannover

Krieg, P.M. (1931), Das Professbuch der Abtei St. Gallen. St. Gallen / Stifts-Archiv Cod. Class.1.Cist.C.3.B.56; Augsburg

Maier, A. (1952), Der letzte Katalog der Päpstlichen Bibliothek von Avignon (1594); Rom

Munding, E. (1918), Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und ihrer Handschriften in Codex Sangall. No 566 (…); Beuron · Leipzig

Neddermeyer, U. (1997), Von der Handschrift zum gedruckten Buch. 2 Bde; Wiesbaden

Ochsenbein, P. (Hrsg., 1999), Das Kloster St. Gallen im Mittelalter. Die kulturelle Blüte vom 8. bis zum 12. Jahrhundert; Darmstadt

Pannonhalma (1996) = Die Erzabtei Pannonhalma. Ein illustrierter Führer; Pannonhalma

Steidle, B. (131983), Die Regel des Hl. Benedikt. Eingeleitet und übersetzt; Beuron

St. Peter in Salzburg (²1982), Das älteste Kloster im deutschen Sprachraum. St. Peter in Salzburg. 3. Landesausstellung. 15. Mai – 26. Oktober 1982. Schätze europäischer Kunst und Kultur (Katalogredaktion Heinz Dopsch und Roswitha Juffinger); Salzburg

Voullième E. (1919), „Nachträge zu den Buchhändleranzeigen des XV. Jahrhunderts in getreuen Nachbildungen, hrsg. v. K. Burger”; in: Wiegendrucke und Handschriften, Festschrift Konrad Haebler, 18-44; Leipzig

![martin_IV_01 Abb. 1: Handschriftenproduktion im Reich [Neddermeyer 1998, 615]. Ein statistisch nachvollziehbarer Trend startet erst um ca. 1100.](http://www.fantomzeit.de/wp-content/uploads/martin_IV_01.jpg)

[…] Paul C. Martin: Was las man denn zur Karolingerzeit ? Teil IV […]