Mutiger Forscher entlarvt genialen Fälscher

von Gerhard Anwander (Langfassung zum Artikel der Zeitensprünge 3/2003)

Alle gut 6000 sogenannten Königsurkunden, die vor 1122 datieren,

sind aus rechtshistorischer Sicht zwingend: Fälschungen!

Das ist die Kernaussage des Buches, das der Innsbrucker Professor der Rechtsgeschichte Hans Constantin Faußner im Sommer des Jahres 2003 über die Königsurkunden Wibalds von Stablo in seinem vierbändigen Werk vorlegte. Den ersten Band (Wibald von Stablo. Erster Teil; Einführung in die Problematik; Hildesheim 2003) würdigen wir hier ausführlich.

Faußner ist für die Diplomatik ein Quereinsteiger und deshalb prädestiniert, radikal neue Erkenntnisse zu gewinnen. Einige davon wurden den Lesern der Zeitenspringer in einem Artikel über Klöster, Karolinger und Konkordat [Anwander 2000] bereits vorgestellt; hier geht es darum, weitere davon vorzustellen und zu würdigen, auch berücksichtigen wir hier noch andere einschlägige Publikationen Faußners, insbesondere seine Schrift über den Trierer Dom- und Reliquienschatz und die Reichskrone.

Wir prüfen dabei prima vista, inwieweit sich seine Thesen mit denen über die nachchristliche Fantomzeit (614-911) vertragen. Dabei sei betont, dass Faußner kein Anhänger der Fantomzeittheorie ist, dennoch aber sich mit Forschern austauscht, die nicht seiner Meinung sind. Er wird es daher verschmerzen – über die Souveränität hierfür verfügt er ausreichend –, wenn wir seine Erkenntnisse letztlich als Stütze der Fantomzeittheorie betrachten werden.

Zur Person Wibalds von Stablo

“Wibald von Stablo und Corvey (1098-1158) ist in mancher Hinsicht eine der erstaunlichsten Persönlichkeiten des 12. Jahrhunderts. Obwohl er nur aus einer Ministerialenfamilie stammte, stieg er aufgrund seiner Bildung und seines diplomatischen Geschicks zu einem der mächtigsten Benediktineräbte seiner Zeit und zum königlichen Ratgeber und Gesandten auf.” [Stephan-Kühn 7]

So würdigt Stephan-Kühn den Mann in einer Dissertation, in der von größeren Fälscheraktivitäten noch nicht die Rede ist. In die Öffentlichkeit tritt Wibald, als er – etwa 32-jährig – am 13. April 1131 Abt in Stablo (Stavelot) wird, einem Reichskloster an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschem Reich. (http://www.sjgybiesdorf.de/gib/3_c.htm)

Wibald arbeitet dann neben seinen vielfältigen Tätigkeiten als Abt und königlicher Berater mit seinem “Atelier für kreative Diplomatik und Schreibe- und Malkunst” [Faußner 1986; 177] für die damalige kirchlich-politische Elite u.a.: für Abt Suger zu Saint-Denis, Erzbischof Albero von Trier, die Bischöfe Embricho von Würzburg, Walter von Augsburg und Otto von Freising, sowie für und wider die Römische Kurie.

Hineingeboren wurde Wibald also in den erbittert geführten Investiturstreit, der seit Jahrzehnten tobte mit kaum zu überschätzenden Folgen für König/Kaiser, Kirche, Reich und Volk. War dieser zwar mit dem sog. Wormser Konkordat von 1122 beendet, so war dennoch die Auseinandersetzung zwischen regnum und sacerdotum über die Kirchenbesitzfrage nicht ausgestanden. Da das Fänomen Wibald nur vor diesem rechtlichen Hintergrund zu verstehen ist, holt Faußner weit aus und legt zunächst die güterrechtlichen Verhältnisse dar, wie sie sich – nach herkömmlicher Chronologie – seit den Merowingern entwickelt haben. Wir bringen seine gewichtigen Argumente hier in verkürzter Darstellung und folgen dabei seiner Gliederung. Im Anhang finden sich ergänzende Darlegungen zu den kunsthistorischen Folgen der Werke Wibalds. Übrigens: eine Abbildung von Wibald existiert offensichtlich nicht.

Die fränkische Königsurkunde

I. Zur Genesis der fränkischen Königsurkunde

1. res publica

In einem ersten Teil (Zur Genesis der fränkischen Königsurkunde) erläutert Faußner die grundsätzlichen Fragen des Bodeneigentums im römischen und im fränkischen Reich. Er betont, dass das römische Verständnis von Bodeneigentum des Staates (res publica) im fränkischen Reich noch rechtlich Bestand hatte. Danach hat der fränkische König lediglich ein Verfügungsrecht über das Staatsland auf seine Herrschaftszeit, um letztlich das Staatsvermögen an Grund und Boden, also die res publica, seinem Nachfolger ungeschmälert zu erhalten. So hatte ein Sohn eines König bei dessen Tod nur Anspruch auf seinen Erbteil am Privat- und Familienvermögen des Vaters. Nur wenn er seinerseits auf den Königsthron gesetzt wird, erhält er damit die eingeschränkte Verfügungsgewalt über die res publica (Investitur). Daher ist es einer der Unsinnigkeiten in der Rechtsgeschichte von Schenkungen des Königs zu sprechen, denn der König durfte aus dem Reservoir des Reichsgutes keinen Grund und Boden ohne Gegenleistung abgeben (s.u.).

Hier sei als kleiner Exkurs vermerkt, dass Faußner an anderer Stelle betont, dass der in den Urkunden verwendete lateinische Begriff der donatio fälschlicherweise mit Schenkung wiedergegeben wird [F 1994; 58]:

“Mir jedoch erscheint es als eine Erb-, ja Kardinalsünde nicht nur in der rechtshistorischen Literatur und Forschung, sondern in der Mediävistik schlechthin, für die Übertragung von Land und Leuten einen Rechtsbegriff wie Schenkung anzuwenden.”

Und schärfer noch: [F 1994; 59]

“Aber es naht das Ende jeglicher rechtshistorischen, ja rechtswissenschaftlichen Begriffsmethodik, wenn der feststehende Rechtsbegriff Schenkung, dem das Unentgeltliche der Zuwendung essentiell ist, auf jede Überlassung/Übertragung ohne Berücksichtigung ihrer Causa und Gegenleistung angewandt wird, indem donare mit ‘schenken’, donatio mit ‘Schenkung’ übersetzt und wiedergegeben wird.”

Die sogenannten Schenkungen des (frühen) Mittelalters sind also nach Faußner keine Überlassungen, Veräußerungen oder Hingaben ohne, sondern gerade solche mit einer Gegenleistung. Daher: wird hier in diesem Zusammenhang der Begriff Schenkung gebraucht, dann nicht im herkömmlichen Sinne als gegenleistungslose Überlassung, sondern im Sinne von Tausch und/oder Verkauf! – Nun zurück zu Wibald und zur Fränkischen Königsurkunde.

2. Herrschaftsdualismus rex – regnum

Dass das Reichsvermögen erhalten blieb, dafür sorgte der Herrschaftsdualismus von rex – regnum, gewissermaßen der Vorläufer der Gewaltenteilung zwischen Exekutive (rex, König) und Legislative (regnum, Reich). Faußner kritisiert hierzu, dass in der Literatur häufig rex und regnum als synonym erachtet werden. Das Gegenteil sei der Fall: es handelt sich hier um staatsrechtlich getrennte,

“ja rivalisierende Institutionen, die in ihrem Dualismus zusammen das Reich in seiner Gesamtheit (totius regni status) bildeten, wie heute Exekutive – Legislative mit der aus ersterer hervorgegangenen Justiz den Staatsapparat.” [F 31 f]

3. Rekognition und Rekognoszent

Das hatte zur Folge, dass der fränkische König, wollte er eine Verfügung über Reichsgut über seine Herrschaftszeit hinaus treffen, der Zustimmung des Reiches und deren Beurkundung bedurfte. Daher: [F 32]

“Dazu sei klargestellt: Traf der König eine Verfügung in beneficium und damit innerhalb seiner freien Verfügungsgewalt, wozu er keiner Zustimmung des Reiches bedurfte, so wurde darüber nicht geurkundet.”[Hervorhebungen in Fettdruck immer von G.A.]

Solche Rechte, die ausschließlich auf die Herrschaftszeit des Königs beschränkt waren und mit dessen Tod endeten und einer neuen Bestätigung bedurften, die Regalien wie z.B. Zoll-, Markt- und Münzgerechtsame, bedurften daher keiner königlichen Beurkundung, da ihre Überlassung nur in beneficium erfolgen konnte.

Exkurs: die Markt- und Münzprivilegien für Freising und Salzburg

Schon 1997 nahm Faußner – konsequenterweise und wohl begründet – stirnrunzelnd den Eifer zur Kenntnis, mit dem z.B. in Salzburg 1996 das angebliche 1000-jährige Bestehen einer von Kaiser Otto III. bestätigten Markt- und Münzprivilegienurkunde gefeiert wurde, ausgestellt für den 28.5.996; [F 1997; S. 22-38]. Das Ereignis wurde mit Ausdrücken gewürdigt wie: bedeutendstes Ereignis innerhalb der Stadtgeschichte . . . zu dem es in Österreich nichts Vergleichbares gibt.

Wibald hatte eine wortgleiche Urkunde für Freising bereits Jahre vorher anfertigen und diese sinnigerweise ausgerechnet am Tag der Krönung (22. Mai 996) Kaiser Ottos III. in Rom erteilen lassen. Vergleichbar in heutigen Zeiten wäre es, wenn man dem neu gewählten Bundespräsidenten am Tag seiner Wahl ein Rauchverbot für die Besuchertoiletten des Reichstagsgebäudes ratifizieren ließe. Beide Urkunden müssen Fälschungen sein, da aus zitierten Gründen derartige Privilegien nicht beurkundet wurden.

Rudolf Schieffer, Präsident der Monumenta Germaniae Historica (MGH), jedoch glaubt, die Echtheit der Freisinger Urkunde [F 1997; 34 f] durch den “zittrigen Duktus” eines 2,8 cm langen sog. Vollzugsstriches des jungen Kaiser belegen zu können. Diese Argumentation ist Bestandteil der sog. diplomatischen Methode, die den Primat in Urkundenfragen “echt” oder “falsch” für sich in Anspruch nimmt. Danach war der junge Kaiser, der ja das christliche Abendland in das siebte und letzte Millennium (das Sonntags-Millenium) führen wollte, am Tag seiner Krönung vermutlich so erregt, dass er den Vollziehungsstrich verzitterte. Am 28. Mai, als er sich offensichtlich wieder beruhigt hatte, gelang ihm der Strich für die Salzburger Urkunde ohne “zittrigen Duktus”, was für Schieffer wiederum die Echtheit auch der Salzburger Urkunde belegt! Wer nun glaubt, das sei eine von uns erfundene Satire, dem sei erwidert, dass wir hier zugeben müssen, von der Realsatire überholt worden zu sein: der Leser kann diese bei Faußner im Detail nachlesen.

Doch wieder zurück zum Hauptthema: Rekognition und Rekognoszent, wo nun zu vermerken ist, dass sich aus oben Dargelegtem zwingend ergibt: [F 32]

“. . . daß eine Königsurkunde nur ausgefertigt wurde, wenn eine Verfügung des Königs über Land und Leute, über Grund und Boden des Reichs- und Fiskalgutes ergangen war, zu der es des Reiches Zustimmung bedurfte, auf daß sie über den Thronfall hinaus stabilis et inconvulsa omni tempore permaneat.”

Diese Deutung lässt den sog. Rekognoszenten in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ist für die Diplomatik der Rekognoszent der für die Ausfertigung der Königsurkunde verantwortliche Beamte, der darauf mit seiner Unterschrift die richtige, ordnungsgemäße Ausfertigung beglaubigt, so kommt diesem nach Faussner rechtlich eine andere und bedeutsame Rolle zu: [F 33 f]

“Die Rekognition im Sinne von recognoscere, überprüfen, auf Richtigkeit Punkt für Punkt durchsehen, revidieren, bezog sich nicht auf die Königsurkunde und ihre “kanzleimäßige”, korrekte Ausfertigung, sondern ausschließlich auf den darin aufgeführten Rechtsakt des Königs in materieller Hinsicht; denn der Rekognoszent überprüfte diesen im Auftrage des Reiches daraufhin, ob er dem Reich und seinem Vermögen (regni facultas) zum Vorteil und nicht zum Nachteil gereicht.” […]

“Dem Rekognoszenten kam somit eine Aufgabe zu, wie sie in unserer Zeit einem Rechnungshof übertragen ist. Und wie der Rechnungshof der Legislative zugehört, so der Rekognoszent dem Reich, beauftragt mit der Kontrolle der exekutiven Gewalt über des Reiches Vermögen.”

Im merowingischen Regnum Francorum war mit der Rekognition ein referendarius betraut, der sich meist aus den großen Familien des Reiches rekrutierte. Ein fantomzeitlicher Referendar unter Pippin war ein gewisser Chrodegang, auch Bischof von Metz. Unter Karl dem Großen bekamen diese Männer mächtige Abteien übertragen, so Hitherius St-Martin zu Tours und Rado St-Vaast zu Arras.

Ob diese Darlegungen Faußners dadurch beeinträchtig werden, dass er Beispiele aus der Zeit bringt, die wir als ein Fantom erachten, sei dahingestellt. Die starke Rolle des Referendars kommt zumindest schon in einer Zeit zum Ausdruck, die noch davor liegt: eine zeitgenössische Königsurkundenfälschung, die einzige uns bekannte, und ihre Aufklärung im November 590 sieht als entscheidenden Zeugen nicht den König vor (hier: Childebert II.; 575-596), sondern der Referendarius Otto. Der Fälscher, Bischof Aegidius von Reims, war dadurch überführt.

4. Zulassung des Güteraustausches um 816

Um 816 verzeichnet Faußner einen Einbruch in die Reichsgutordnung. Die Voraussetzung hierfür war die Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom Weihnachten 800, einem “welthistorischen Akt der Felonie”. Felonie ist die Verletzung der Lehenstreue von seiten des Vasallen (wie des Lehnsherrn). Bis dahin war das Regnum Francorum Teil des Imperium Romanum und der fränkische König Vasall des oströmischen Kaisers und an eine Änderung der grundlegenden römisch-rechtlichen Eigentumsverhältnisse war bis zu dieser Zeit nicht zu denken. Nun aber konnten alte Rechtsverhältnisse gelockert werden: [F 36]

“Als nun rex et regnum Francorum nicht mehr der kaiserlich-byzantinischen Gesetzgebungsgewalt unterworfen waren und auf Karl den Großen, den kaiserlichen Patriarchen, sein schwächlicher Sohn Ludwig der Fromme gefolgt war, betrieben die einflußreichen kirchlichen Vertreter die Durchsetzung der Freigabe des Gütertausches bei Reichs- und Fiskalgut. Diese angestrebte Aufhebung des gesetzlichen Verbotes, Reichs- und Fiskalgut zu veräußern, wenn auch nur im Austausch mit gleichwertigem freien Erbgut, stieß aber auf massiven Widerstand, da in konservativen weltlichen Kreisen wohl die Befürchtung bestand, nicht nur die materielle Grundlage des Reiches, der Bestand des Vermögens des Reiches, könnte ernstlich gefährdet werden, sondern auch, daß über eine intensivierte Besitzpolitik die exekutive Verfügungsgewalt der kaiserlichen Königsherrschaft, gestützt auf die Kirche, so erstarke, daß der hergebrachte Herrschaftsdualismus rex – regnum zum Nachteil des Regnum verschoben und damit die dominante Stellung der großen Familien vor allem in den Gebieten der alten Romania beeinträchtigt werde.”

Nunmehr wurde rechtlich möglich, Reichsgut gegen anderes Reichsgut zu tauschen oder gegen Privatgut, der an das Reich übertragen wurde. Diese Lockerung wurde mit einer Stärkung der Überwachung und Kontrolle der Verfügungen des Königs durch das Reich ausgeglichen, und zwar durch die Institution des Erzrekognoszenten: Der König war gehalten, zum Verantwortlichen obersten Hüter und Bewahrer des Vermögens des Reiches im Einvernehmen mit den Repräsentanten des Reiches einen ihrer angesehensten gewissermaßen zum Erzrekognoszenten zu berufen. An dessen Stelle wurde dann unter seiner persönlichen Verantwortung die Rekognition, wie bisher, von einem der dienstälteren Hofkapelläne vorgenommen. Auch das Erbrecht des Adels wurde liberalisiert: nicht nur ein Sohn konnte Reichsgut erben, sondern u.a. Töchter und Personen aus Nebenlinien ersatzweise bei Fehlen eines Sohnes.

“Dieses unter Ludwig dem Frommen zugestandene ius hereditarium am Reichsgut bestimmte dessen Rechtsordnung, das Lehenswesen, die folgenden drei Jahrhunderte, bis es gegen Mitte des 12. Jahrhunderts dem ius feodale weichen mußte, das als das ‘rechte’ Lehensrecht den auf den Sohn beschränkten Folgeanspruch, wie zu den hehren Zeiten des großen Kaisers Karl, wiederherstellte. Dies zeigt, daß bei der so starken Bindung an die überkommene Rechtsordnung mit ihrer Unveräußerlichkeit des Reichsgutes sich die Liberalisierung unter Ludwig dem Frommen in der Folgezeit nie so recht von ihrem Hautgout des Rechts- und Verfassungsbruches befreien konnte und so nach dreieinhalb Jahrhunderten zur Rückkehr zum ‘rechten’ Lehensrecht führte.” [F 38 f]

Wer der Fantomzeittheorie anhängt, wird sich hier entsprechend andere Szenarien überlegen müssen. Eines könnte sein, dass im 12. Jh. dem fiktiven frommen Ludwig und seiner Zeit von bestimmten Parteiungen das ius hereditarium angedichtet wurde, mit der Folge, dass im fiktiven 9. Jh. Frauen und Töchter – tüchtig – erben konnten. Denn – siehe unten – nachkonkordatlich gesehen, wurde dieser vormalige Frauenbesitz zu vogtfreiem Kirchengut. Das ergab sich kurioserweise dadurch, dass – ebenfalls nachkonkordatlich – mit Berufung auf Großkarl, das “alte gute Recht” wieder eingeführt wurde, das eben keine Überlassung von Reichsgut an eine Frau kannte. Also konnte Frauengut kein Reichsgut sein und war damit folglich freies Kirchengut. Ob das eher Folge eines geplanten Unternehmens war oder ob es sich um eine Kette historischer Zufälle handelte, oder eine Mischung davon, lässt sich von uns aus nicht beurteilen.

Die wichtige Abtrennung vom oströmischen Reich, die für Faußner so notwendige, oben zitierte Felonie durch die Kaiserkrönung Karls, läßt sich ebenfalls als Rückspiegelung des 12. Jhs. deuten. Wir befinden uns ja tatsächlich im Q9. Jh. also etwa 450 Jahre nach dem Beginn des Abzuges der Weströmer aus Noricum und etwa 300 Jahre nach dem Tode Justinians und ebensolche 300 Jahre nach dem Tod Theoderichs. Sollten noch im 12./Q9.Jh. unmittelbare enge rechtliche Bindungen und damit Probleme mit dem oströmischen Reich bestanden haben, könnte es notwendig gewesen sein, diese Ablösung oder Abgrenzung per “nachträglicher” kaiserlicher Krönung zu vollziehen und zu sanktionieren.

Vielleicht war dies auch im Rahmen des Investiturstreites für die eine oder andere Partei nützlich oder wichtig. Immerhin konnte es in Byzanz keinen Investiturstreit geben. Der byzantinische Herrscher war noch Oberhaupt der Kirche und die Sache damit geklärt. Spekulationen darüber, welche Partei im Investiturstreit nun ein Interesse daran hatte, dem Kaiser des Deutschen Reiches weniger Macht als dem byzantinischen zu verleihen, sind fürs Erste erlaubt; aber diese wie andere Fragen bedürfen weitergehender Untersuchungen. Zu vermuten ist nur, dass gerade die führenden Päpste im späten 11./Q8. Jh. kein Interesse daran gehabt haben dürften, dem fränkischen König eine byzantinische (kirchliche) Machtfülle zukommen zu lassen. – Doch zurück zu Faußner:

II Erzkapellan und Kanzler

Hat der Rekognoszent, wie oben geschildert, eine recht gewichtige Rolle im Rahmen des Herrschaftsdualismus, so vor allem auch die Institution des Erzkapellans, jedoch:

“Entgegen den Hand- und Lehrbüchern der Diplomatik und den Einführungen in die MGH-Editionen der Urkunden der deutschen Könige und Kaiser aber hatte der Erzkapellan mit der Urkundenausfertigung nichts zu tun, sowenig wie der Rekognoszent.” [F 40]

1. Der Erzkapellan als Nachfolger des Maiordomus

“Der Sturz der merowingischen Königsdynastie 751 durch den ersten Repräsentanten des Regnum, den Majordomus Pippin, war eine Zäsur in der Verfassungsgeschichte des Regnum Francorum.” [F 40]

Um zu verhindern, dass dem König von einem aufmüpfigen Majordomusgeschlecht zukünftig ähnliches widerfahre, wie dem Merowingerkönig, wurde von Pippin die Erblichkeit des Maiordominats ausgeschlossen, indem nun jeweils dazu ein hochangesehener Prälat berufen wurde, der den Titel archicapellanus führte. Bei der Wahl eines neuen Königs fungierte dieser Erzkapellan als erster Repräsentant des regnum und war später so etwas wie der zweite Mann im Reich nach dem König.

2. Zu den karolingischen Erzkapellanen

Hinkmar von Reims führt die ersten Inhaber des Erzkapellanats auf: es sind vorwiegend Äbte und Bischöfe aus St-Denis, Köln und Metz. Unter Ludwig dem Deutschen kommt es zur Personalunion von Erzkapellanat und dem Ehrenamt des Erzrekognoszenten. Träger dieses Doppelamtes finden sich in der Fantomzeit, wie auch im 10. Jh.

3. primatus Mogentinae sedis

Unter Heinrich I. wird der Erzbischof von Mainz Erzkapellan und in Personalunion Erzrekognoszent.

4. Das Ende des Erzkapellanats und die Schaffung des Mainzer Erzkanzleramtes

Im Deutschen Reich, begründet durch Heinrich I., wurde aus dem Dualismus rex – regnum, wie er bis dahin das regnum francorum prägte der Dualismus rex – sacerdotium, seit das Reich mehr und mehr von den Bischöfen regiert wurde, die aber machtpolitisch kein Gegengewicht zum Königtum abgaben, das sie gleichsam als geistliche Hofbeamte einsetzte.

Mit dem frühen Tod Heinrichs III. erfolgte die Wende, die auch zum Ende des Erzkapellanats führte, als Papst Urban II. auf dem großen Kreuzzugskonzil von Clermont im November 1095, die Klerikerkommendation untersagte: [F 45]

“Mit diesem Verbot der vasallitischen Kommendation für den Kleriker durfte auch der Mainzer Metropolit und Erzkapellan, der erste Vasall von König und Reich, seinem bisherigen Senior, dem König, keinen Vasallitätseid mehr leisten, um sich damit diesem durch Handgang und Treueid, hominium et sacramentum, landrechtlich als sein Mann und fidelis regni zu verbinden.”

“Da das Erzkapellanat des Mainzer Metropoliten seit Menschengedenken untrennbar mit Vasallität verbunden war, entschloß man sich, dieses nicht mehr zu verleihen und an seiner Stelle neben dem italienischen Erzkanzleramt des Kölner Erzbischofs ein deutsches Erzkanzleramt für den Mainzer zu schaffen, mit dem die bisherigen Privilegien und Prärogativen des Erzkapellanats, so auch die Erzrekognition, verbunden wurden.” [F 46]

Hier lässt Faußner Wibald von Stablo tätig werden: Er konzipiert Urkunden in denen der Titel archicancellarius für den Mainzer Erzbischof und Erzrekognoszenten bis in das 10. Jh. zurück verwandt wird.

5. Zum cancellarius in der Diplomatik

Faußner setzt sich nun mit den in der Diplomatik verwendeten Begriffen Kanzler und Kanzlei auseinander und kommt zu der Schlussfolgerung: Bei den mangelnden rechtshistorischen Kenntnissen Wibalds kommt dieser zu der unrichtigen und irreführenden Meinung, von der Personalunion des Rekognoszenten und Kanzler: [F 50]

“Und so blieb der rekognoszierende cancellarius oder notarius der Königsurkunden bis heute für die Diplomatik der eigentliche Leiter des Beurkundungsgeschäfts.”

III. Zur Ausfertigung der Königsurkunde und ihrer realen Bedeutung

1. Die Königsurkunde stets eine Empfängerausfertigung

Dies bedeutet, dass der Urkundenempfänger diese selbst anzufertigen hat, um sie dann dem König zur Beglaubigung und Besiegelung vorzulegen. Diese Meinung unterscheidet sich radikal von der der Diplomatik, dass grundsätzlich die königliche Kanzlei für die Ausfertigung zuständig war. Hierzu Faußner [F 58 f]:

“Dies aber ist einer der grundlegenden Irrtümer der Diplomatik und ihrer ‘Kanzleigeschichte’: Denn entgegen all den Hand- und Lehrbüchern der mittelalterlichen Urkundenlehre und den Einführungen der MGH-Diplomata-Editionen hatte die Kanzlei […] nichts mit der Urkundenherstellung zu tun, sowenig wie Erzkapellan/Erzrekognoszent, Kanzler oder Rekognoszent.”

Das entbehrt nach unserer Auffassung nicht einer gewissen Logik: wenn es bei den Inhalten der Urkunden um ‘Privatanliegen’ geht, so hat der Empfänger den entsprechenden Aufwand zu betreiben. Das königliche Notariat war hingegen für Dinge zuständig, die im öffentlichen Herrschaftsinteresse lagen.

2. Der Gütertauschvertrag und das regiae auctoritatis praeceptum

Ab Ludwig dem Frommen, etwa ab 816, bestanden die Urkunden hauptsächlich aus Tauschverträgen und es bedurfte eines gewissen Rituales, des regiae auctoritatis praeceptum, bis dieses gültig war. Dabei hatten König und Kanzler abschließend zu prüfen, ob der Tausch nicht zum Nachteil des Reiches erfolgte.

3. Die geringe rechtliche Bedeutung der Königsurkunde

Lapidar bemerkt hierzu Faußner [F 65 f]:

“Diese Königsurkunden, in denen der Erwerb von Reichsgut an Land und Leuten im Wege des Gütertausches und die freie Verfügungsgewalt über dieses bestätigt wurde – und Königsurkunden anderen Inhalts gab es im Deutschen Reich nicht –, waren sehr bald bar jeglichen rechtlichen, geschweige historischen Interesses. Diese ihre Bedeutungslosigkeit beruhte vor allem auf zwei Gründen: Der eine war, daß ihre rechtliche Bedeutung nur von relativ kurzer Dauer war, da diese, auf den Erwerbsvorgang beschränkt, grundsätzlich mit Ablauf der allgemeinen Einspruchs- und Ersitzungsfristen endete, was zu Folge hatte, daß solch bedeutungslos gewordene Urkunden nur in festorganisierten Archiven von Reichskirchen aufbewahrt blieben; denn der Rechtsinhalt einer alten Königsurkunde selbst rechtfertigte grundsätzlich keine Archivierung. […]”

“Der andere Grund für die Bedeutungslosigkeit der Königsurkunde war, daß sie sich im Deutschen Reich auf das alte Gebiet Austriens beschränkte und damit im umfangreichen alemannisch-bayerischen und sächsischen Rechtsgebiet überhaupt unbekannt war.”

Denn beispielsweise im bayerischen Rechtsgebiet wurden derartige Übertragungen in Anwesenheit des Herzogs oder Königs vorgenommen und darüber dann lediglich eine notitia angefertigt. So sind hierfür besonders aufschlussreich die Freisinger Traditionen [Bitterauf].

Aus dieser geringen rechtlichen Bedeutung folgt:

4. Die heillose Überbewertung der Königsurkunden

“Auf Grund der Herkunft der Königsurkunde beschränkte sich das Wissen um diese im Deutschen Reich zur Zeit des Wormser Konkordats mehr oder weniger auf einige kirchliche Schreibstuben mit ihren paar Formulae im alten austrischen Rheinland.” [F 69]

Nach Faußner nahm die Bedeutung der Königsurkunde seit der Karolingerzeit kontinuierlich ab und im frühen 12. Jh. wurde durchschnittlich nur noch etwa alle fünf Jahre eine solche erteilt! In diesem Zusammenhang räumt auch Faußner mit der Vorstellung auf, hohe Herrschaften des Mittelalters hätten persönlich Urkunden geschrieben und bestätigt damit eine Einschätzung von Carlrichard Brühl der auf dem Fälschungskongress der MGH in München 1986 meinte, dass ein solcher Fall ebenso unwahrscheinlich sei, wie der, dass heutzutage der Vorstandsvorsitzende eines Konzerns seine Geschäftsbriefe selbst in die Maschine oder den Computer tippt.

Die wibaldsche Königsurkunde

I. Ihre rechtliche Voraussetzung: Das Wormser Konkordat von 1122

Bis zum Konkordat hatte ein Bischof nur ein beschränktes Verfügungsrecht über das ihm vom König verliehene Kirchengut; denn die dingliche Verfügungsmacht übte im Auftrage des königlichen Kirchherrn sein Kirchenvogt aus. Beispiel: Wollte der Bischof von Freising Kirchenbesitz vertauschen, so schloss er den Tauschvertrag ab und der Vogt vollzog ihn durch Übergabe des kirchlichen Tauschgutes und Entgegennahme des dafür gegebenen Gutes. Diese Eingriffsmöglichkeit des Vogtes für das Kirchengut auszuschalten war der Hauptgrund für die Wibaldschen Königsurkunden: denn Vögte missbrauchten nicht selten die ihnen vom König übertragene Verfügungsmacht über Kirchengut dazu, davon ihren Vasallen Besitz zu überlassen. So war das Hauptziel der Wibaldschen Königsurkunden: den Nachweis der Vogtfreiheit (Immunität) für Kirchengut zu erbringen.

1. Bistum und Hochstift

Nach dem Konkordat unterteilt sich das Kirchengut in Bistum und Hochstift. Das Bistum umfasst das Kirchengut, das vogtfrei und damit in der Verfügungsgewalt des Bischofs ist. Das Hochstift umfasst das Kirchengut, das dem Bischof als Reichslehensgut (regalia regni), durch die königliche Investitur überlassen wird.

Von Gregorianischer Seite wurde diese Regelung bestritten, danach sollte der ganze kirchliche Besitz dauerhaft und der Bischof so auch gänzlich aus der Vasallenpflicht entlassen sein. Dies ließ sich aber nicht durchsetzen: der Bischof blieb königlicher Vasall, jedoch beschränkte sich die dingliche Verfügungsmach des Königs und Vogtes auf das Hochstift.

2. Die rechtliche Aufteilung des Reichskirchengutes

Mit dieser Unterteilung wurden die Güter des Bistums zu bona ecclesiastica und die des Hochstifts zu bona saecularia. Die entscheidende Frage stellte sich, nach welchen Kriterien die Aufteilung erfolgen sollte und wem die jeweilige Beweislast dafür zukam. In den Jahren nach dem Wormser Konkordat kristallisierte sich heraus, dass als bona ecclesiastica der Kirchenbesitz erachtet wurde, der bei Abschluss des Konkordates nachweisbar nicht Lehensgut des Reiches war. Aufteilung der Güter bestand schon vor dem Konkordat, war aber rechtlich irrelevant, da das gesamte Kirchengut dem Vogt dinglich unterstand. Und damit war für Wibald das rechtliche Programm für seine Königsurkunden vorgegeben.

3. Die rechtlichen Kriterien der bona ecclesiastica

Danach waren unbestritten bona ecclesiastica:

Dotationsgut, also Güter, die zur Errichtung und Unterhaltung von einem Stifter einer Kirche gegeben wurden. Als deren “notwendiges Betriebsvermögen” waren sie der Verfügungsgewalt des Vogtes entzogen.

Kapitels- oder Stiftsgut, als Sondervermögen der Bischofskirche ebenfalls dem Zugriff des Vogtes entzogen.

Zweckbestimmtes Gut: Mit der zweckbestimmten Übertragung von Reichsgut an eine Kirche verzichtete der König auf seine Verfügungsmacht und damit auch auf die seines Vertreters, des Vogtes. Der klassische Fall war das Seelgerät. (Dabei wurde jedoch als rechtlich zumindest problematisch erachtet, ob der König zu solchen Überlassungen aus Reichsgut berechtigt oder bei ihnen auf sein Privatgut beschränkt war.)

Vormaliges Frauengut: Besitz, der einmal im Eigentum einer Frau war, galt damit als aus dem Reichsgut ausgeschieden (und war damit eben automatisch vogtfreies Kirchengut). Zu dieser Rechtsauffassung [F 86]

“war es im Zuge der tiefgreifenden Veränderung gekommen, die sich im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts in der Eigentumsordnung des Reiches vollzog, der Ablösung des seit dem Kompromiß über die Liberalisierung der Reichsgutbindung unter Ludwig dem Frommen das Lehensrecht bestimmenden ius hereditarium.”

Faußner schätzt die Konsequenzen dieser heute kurios anmutenden Regelung (s.o.), die sich auf die Zeiten Karls des Großen berief, als außerordentlich folgenreich ein, denn: [F 87]

“Dieser Wandel […] veränderte die Eigentumsstruktur im Reich in einer kaum zu überschätzenden Weise. Gab es doch beispielsweise in der bayerischen Region kaum Besitz an Land und Leuten, der nicht schon von Frauen gehalten und vererbt worden war. . .”

Wobei aus unserer Sicht noch einmal zu konstatieren bleibt, dass dieses Frauenvererbungsrecht vermutlich eigens für die Fantomzeit erfunden wurde, um es auch wieder mithilfe Karls des Großen – zum Nutzen der Kirche – abzuschaffen.

4. Die Frage der Beweislast

Zur Frage der Beweislast gab Wibald eine geniale Antwort: [F 88]

“Nach dem Investiturstreit und dem mit ihm verbundenen Zusammenbruch der überkommenen Rechts- und Vertrauensordnung konnte die überzeugendste Form des Nachweises des Besitzerwerbes von Gütern, die die rechtlichen Kriterien bona ecclesiastica aufwiesen, und des Beweises einst erteilter Freiheiten und Gerechtigkeiten einer Kirche nur Urkunden von alten Königen und Kaisern sein, aus denen sich dies ergab. Wibald erkannte das durch die nunmehr rechtlich erfolgte Unterteilung des Kirchengutes nun Sinnvolle der Erfindung von alten Königsurkunden zur Beweisführung für die Vogtfreiheit.”

So sind heute dann z.B. routinemäßig als Fälschung zu erkennen: [F 89]

“Wenn in einer Königs- oder Hausmeierurkunde Besitz einer Frau oder von einer Frau (mit)überlassen wird, um damit den Nachweis zu führen, daß der Besitz aus dem Reichsgut ausgeschieden ist, so ist dies ein untrügliches Kriterium dafür, daß die Urkunde nach dem Wormser Konkordat konzipiert wurde; denn bis dahin vertrat stets der Ehemann den Besitz seiner Ehefrau allein.”

Faußner kommt so zu der überaus wichtigen Schlussfolgerung:: [F 89]

“So wurde durch den Rechtswandel, der zur Unterteilung des bis zum Wormser Konkordat rechtlich einheitlichen Reichskirchengutes führte, die Erfindung von Königsurkunden überhaupt erst sinnvoll. Das heißt für mich: Vor dem Wormser Konkordat von 1122 und vor der erst mit ihm herbeigeführten Unterteilung des Reichskirchengutes in vogtfreies (bona ecclesiastica) und bevogtetes (bona saecularia) wurde keine Königsurkunde für eine Kirche gefälscht, da eine Fälschung rechtlich zu nichts geführt hätte und somit zweck- und sinnlos gewesen wäre. Wird dies einmal erkannt und auch rezipiert, so entfällt auch die mühevolle und zeitaufwendige Erarbeitung und Verteidigung von Hypothesen, wann und zu welchem Zweck eine diplomatisch erkannte Fälschung vor dem 2. Viertel des 12. Jahrhunderts verfertigt wurde.”

II. Zu Wibalds Urkundenmethodik

Wibald nützte also die neue Rechtslage nach dem Konkordat aus. Alle seine Urkunden enthalten mindestens einen der oben genannten Gründe für das Kriterium für vogtfreies Kirchengut. Und nicht nur das: [F 90]

“Dazu kamen bei der völligen Unkenntnis über die Privilegienurkunde – die es ja vor Wibald nicht gab und seine Erfindung war – solche über die Überlassung von Regalien und Freiheiten, wie des Bischofs- und Vogtwahlrechts.”

1. Die Königsurkunden für die Trierer Kirche

Wibald fand im Trierer Domarchiv alte Urkunden vor, die älteste von Karl dem Großen, und nahm sich diese als Vorlage für seine Königsurkunden für die Trierer Kirche und ihren Erzbischof. Dabei sollte im Rahmen der Urkundenfälschungsproblematik gesehen werden: [F 90 f]

“Diese Erfindung von alten Königsurkunden war um so verlockender als es kein konkretes Wissen mehr über diese gab, so vor allem auch nicht bei Hof, wo sie vorgelegt werden sollten. So war das letzte Trier erteilte Diplom von 947 (D O. I. 86).”

Wibald konzipierte nun allerlei Nützliches für Trier (s.u.) in seinen Schöpfungen: Königsschutz, Immunität, Befreiung von Lasten, Ansprüche auf Klöster usw.

2. Die Merowingerurkunden

Die Abtei von Saint-Denis unterstand kirchenrechtlich zu Anfang des 12. Jhs. noch dem Bischof von Paris als Ordinarius. Das wollten Wibald und Abt Suger von St-Denis nach dem Motto ändern: uralte Rechte seien in Vergessenheit geraten und es sei an der Zeit, diese alten Rechte wieder zu aktivieren. So schuf er:

Das berühmte “Paradeoriginal” Chlodwigs II.

das mit insgesamt 49 sog. “Konsensunterschriften”, die in der Diplomatik Verwirrung stifteten, da im Gegensatz hierzu die fränkische Königsurkunde grundsätzlich keine Zeugen kennt. Trotzdem war und ist D 19 (heute D 85) das Paradestück der Merowingerurkunden schlechthin.

Zu den Papyrusurkunden von St-Denis

Um auch Papyrus als Beschreibstoff für seine Fälschungen zu erhalten, wurden vorgefundene Papyrusurkunden mit der Vorder-, d.h. mit der Textseite auf Pergament geklebt, so dass die (Papyrus-)Rückseite als scheinbare Vorderseite beschrieben werden konnte. Dies wurde erst 1844 entdeckt, da man bis dahin an Reparaturen, “Verstärkungen” u.ä. dachte. Diese Entdeckung ist dem Restaurator der ägyptischen Papyri im Louvre zu verdanken.

Urkunden zur Belegung der Vogtfreiheit

Um Kirchengut von St-Denis vom Vogt zu befreien, [F 100]

“übeschritten Suger und Wibald den Weg des Nachweises von Seelgerät und Dotationsgut; denn dieser bot sich förmlich an, nachdem die einzige zeitgenössische Quelle von Gewicht, Fredegar, überliefert, daß König Dagobert I. anno 639 in Saint-Denis starb sepultusque est in ecclesia sancti Dionensis, wobei noch festgehalten wurde, der Verstorbene habe die Kirche mit Gold und Edelsteinen ausgeschmückt, dazu weiter ausgestaltet und ihr Besitzungen (villas et possessiones multas) an verschiedenen Orten überlassen. Mehr aber findet sich bei Fredegar nicht: Weder daß Dagobert der Erbauer der Basilika war, noch daß er bestimmt hatte, hier in Saint-Denis – und nicht wie mehrere seiner Vorgänger in Saint-Germain-des-Prés – beigesetzt zu werden.”

Aber das allein war nicht hinreichend: neben den Besitzungen mit Seelgerätstatus sollten noch weitere wichtige zum Dotationsgut, also als Stiftergut dargestellt werden. Hierzu war es notwendig, König Dagobert zum Stifter und Erbauer der Basilika werden zu lassen und: [F 101]

“So verfaßte Wibald die Gesta Dagoberti I. regis Francorum und läßt darin den König die Märtyrer Dionysius, Rusticus und Eleutherius in die Nähe der Pfalz Clichy überführen, wo sie dann in der von ihm von Grund aus neuerbauten Kirche beigesetzt werden.”

Und Wibald ging auf Nummer sicher: [F 101 f]

“Auf daß sich aber nun erst gar nicht jemand zu erdreisten wage, die Neuerrichtung der Kirche durch Dagobert anzuzweifeln, macht Wibald, der in solchem niemals zurückhaltend war, hierfür Jesus Christus den Herrn zum Zeugen, indem er ihn höchstpersönlich die neue Basilika am 24. Februar 636 weihen ließ. Der Tag ist von ihm kalkuliert: Es ist der Tag des Apostels Matthias, den in Trier zu etablieren, Wibald damals am Werke ist. […] Die Erinnerung an diesen großen, einmaligen Tag erhielt sich über Jahrhunderte: Noch 1926 wurde die Kirchweih durch Christus feierlich begangen. So endete die Kirchweih-Tradition erst, als in den zwanziger Jahren das Gemeinwesen Saint-Denis als ‘rote Stadt’ zur Vorhut des Klassenkampfes wurde und die Tradition der aufgeklärten kommunistischen Bürgermeister folgte.”

Widerlegte Illig [Illig 1996; 348 ff] die Behauptung fantomzeitlicher Baureste von Saint-Denis durch bauhistorische Argumente, so wird hier von rechtshistorischer Seite Flankenschutz gewährt: alles erfunden, um nachkonkordatlich Kirchengut zu sichern!

Nun könnte man fragen, warum nicht Überkaiser Karl hier wie sonst auch eingespannt wurde; Faußner meint, dass zu Wibalds und Sugers Zeiten Dagobert und nicht Karl der große Frankenkönig schlechthin war. Ist auszuschließen, dass der oben zitierte höchst fragwürdige Fredegar [Illig 364 f] – das einzige Geschichtswerk des 7. Jhs. – nicht auch ein Werk des Wibald ist?

3. Königsurkunden für Stablo

Als Wibald am 13. April 1131 Abt in Stablo wurde, gab es dort keine Königsurkunde. Die erste Originalurkunde für Stablo erteilte Kaiser Lothar Wibald 1136.

Aber Wibald wurde auch literarisch tätig. So verfasste er laut Faußner die Vita Remacli und schuf dazu einen Brief, worin ein früherer Abt von Stablo an den damaligen, hochangesehenen Bischof von Lüttich, Notker (972-1008) die alte Lebensbeschreibung zur Überarbeitung übersandte. Diese Lebensbeschreibung wurde mit weiteren Beiträgen zu einer Gesta episcoporum Leodensium, also einer Geschichte des Lütticher Bistums, zusammengerührt.

Wibald legte Fälschungen nicht einschichtig an, sondern er vernetzte sie kunstvoll mit anderen zur wechselseitigen Bestätigung, so dass sich für die Historiker späterer Jahrhunderte ein überzeugendes und wahrhaftiges Szenario auftat.

Es versteht sich von selbst, dass diese Geschichten opulent ausgestattet wurden: z.B. waren danach die ersten drei Bischöfe Triers Schüler des Apostel Petrus und angereichert wurde die Geschichte des Lütticher Bistums durch Stücke aus der Vita Servatii, aus Einhards Leben Karls des Großen und weiteren Viten Wibalds.

Erkannte auch die Forschung bei diesen Viten ihre historische Wertlosigkeit, so gelang es aber immerhin Wibald damit, die Datierung seiner Urkunden abzusichern. So weist auch Wattenbach-Levison Wibaldsche Urkunden dem 8. und 9. Jh. zu.

4. Die Königsurkunden für S. Servatius zu Maastricht

Wibald bemühte sich unter anderem darum, das zitierte Kloster gemäß eines “uralten” Rechtsanspruchs dem Bischof von Trier zuzuschreiben. Er konnte sich bei Konrad III. aber nicht durchsetzen und nach dem Zerwürfnis mit Bischof Albero von Trier versucht Wibald seine eigenen alten Fiktionen mit neuen wieder zu löschen. Ein Vorfall der sich laut Faußner des öfteren wiederholt: denn Wibald zerstritt sich in der Regel mit seinem Auftraggeber.

Ein weiteres Prachtstück Wibaldscher Fantasie ist die Vita Servatii, samt der dem fiktiven Autor Jocundus zugeschriebenen Translatio S. Servatii, bei der in aufschlussreicher Weise deutlich wird, wie unbekümmert zeitliche Verwerfungen bzw. Unmöglichkeiten hingenommen wurden und werden. Hierzu ein Beispiel: [F 118]

“Alagraevus, ein Kleriker aus Jerusalem, sei vor einigen Jahren nach Maastricht gekommen und habe von der hl. Anna, der Großmutter Christi, und der Esmeria, der Urgroßmutter des Servatius, erzählt, daß sie Schwestern seien, und habe ein Schriftstück darüber in Maastricht niedergelegt. Auf einem Reichstag in Mainz sei dann unter Anwesenheit des Kaisers und Papstes ein Streit über die Herkunft des Heiligen ausgebrochen und zufällig anwesende griechische Gesandte hätten den Inhalt jenes Schreibens als wahr bestätigt. Ein Vergleich mit Methusalem und dergleichen mehr genügt zur Beseitigung des Abstandes von Jahrhunderten.”

Die Translation ließ Wibald prächtig arrangieren: Danach habe Karl der Große erfahren, dass sein Sieg über die Sarazenen am Tag dieses Heiligen erfochten ward! Wunder geschahen! König Heinrich und Kaiser Otto I. wurden dank Wibald Verehrer von Servatius! Und: eines Tages wollen listig-böse Sachsen die Leiche nach Quedlinburg entführen, aber – des Nebels in der Fremde offensichtlich ungewohnt – macht sie Nebel an der Weser so verwirrt, dass die tapferen Maastrichter ihre kostbare Reliquie doch wieder zurückholen können. Das erinnert an die sog. Freisinger Nebelwunder, die bewirkten, dass böse Ungarn im 10. Jh. den – nicht existenten – Freisinger Dom nicht anzünden konnten. Wibald war 1139 auch in Freising für Bischof Otto – dem großen mittelalterlichen Geschichtsschreiber – tätig; das lässt Rückschlüsse auch auf die Wahrhaftigkeit dieser Texte zu.

Wibald griff sozusagen auch nach den Sternen: um der römischen Kurie ihren Hegemonialanspruch zu bestreiten, sprach Wibald dem Nachfolger Petri die Schlüsselgewalt ab und dem Servatius zu, war doch dieser schließlich mit Jesus persönlich verwandt (Vetternwirtschaft im Himmel?)! In dieser Vita, wie sonst auch, lässt Wibald sein literarisches Wissen schwadronierend einfließen: Sallust, Horaz und Persius werden gebraucht, Hexameter verwendet usw.

5. Zur Arbeitsmethodik Wibalds

Fand Wibald eine Königsurkunde in einem Kirchenarchiv vor, wurde diese als Vorlage genommen, eine entsprechende Urkunde für den Abt oder Bischof konzipiert. Nachdem dieser die Urkunde schreiben ließ, ließ sich Wibald davon eine Abschrift fertigen und die Originalvorlage vernichten. Gab es Fehler beim Abschreiben, setzten diese sich fort und so entstanden ganze ‘Familien’ von Urkunden mit ähnlichen oder gleichen Fehlern. Besonders bei falschen Jahresangaben führte dies zu Verwirrungen, die den Historikern wiederum Kopfzerbrechen bereiteten und bereiten.

III. Geprägt von Wibalds Freund- und Feindschaften

Wibald hatte von sich eine sehr hohe Meinung, wie das u.a. aus Urkunden von Stablo und Corvey hervorgeht, die er quasi an sich selbst gerichtet hat. Wurde seine hohe Selbsteinschätzung verletzt, kam es zum Krach und Wibald verfolgte mit alttestamentarischem Hass seine einstigen Mäzene und Auftraggeber und er hatte diese Hochs und Tiefs mit Partnern wie: [F 125]

“Diese hohe Selbsteinschätzung Wibalds machte ihn äußerst empfindlich, wenn er sich nicht gebührend gewürdigt, übergangen oder gar verletzt glaubte. Dann schlug sich dies in förmlich alttestamentarische haßerfüllte Wut und Rachsucht nieder und er setzte alles daran, seinem nunmehrigen Todfeind das wieder zunichte zu machen und möglichst in sein Gegenteil zu wandeln, was er bis dahin für ihn bewirkt und geschaffen hatte.

Zu solchen Zerwürfnissen kam Wibald gerade mit seinen beiden mäzenatischen größten Auftraggebern der dreißiger Jahre, Abt Suger von Saint-Denis und Erzbischof Albero von Trier, wie auch mit den Bischöfen Emicho von Würzburg, Hartmann von Brixen, Burchard von Straßburg und Walter von Augsburg und mit Arnold von Selenhofen, dem Kanzler und späteren Mainzer Erzbischof und Erzkanzler.”

1. Abt Suger von Saint-Denis (1122-1151)

“Think big” müssen sich die beiden gesagt haben, als sie ihre Zusammenarbeit begannen. Suger hatte eine entsprechende Vision: [F 126]

“Saint-Denis, Haupt aller Kirchen des Frankenreiches, sein Abt aller Prälaten Primas”

Um Dionysius, den Titelheiligen der Abtei St-Denis und damit diese selbst aufzuwerten, verfasste Wibald unter der Autorenschaft des berühmten Venantius Fortunatus die Passio sanctorum martyrum Dionisii, Rvstici et Elevtherii. Da diese ihm bald zu schlicht war, schrieb er eine neue passio, in der er seinen Märtyrer-Dionysius mit dem gleichnamigen Paulusschüler aus Athen, Dionysius Areopagita, identifizierte. Um die Glaubwürdigkeit der Geschichte und ihrer Datierung abzusichern, konstruierte er wieder ein Geschichtennetzwerk: So lässt er Abt Hildwin von St-Denis Kaiser Ludwig den Frommen die Identität beider bestätigen mit der Folge: im 13. Jh. war Dionysius als der unbestrittene Nationalheilige Frankreichs anerkannt.

“Zu der Popularität der Wibaldschen Dionysius-Legende dürfte vor allem der so publikumswirksame Einfall Wibalds beigetragen haben, Dionysius sein abgeschlagenes Haupt auf eigenen Händen von der Richtstätte zu seiner Grablege tragen zu lassen, wie er dies dann im Versmaß Hrotsvitha von Gandersheim beschreiben ließ:” [F 129]

Dionysius gelangte dank solcher Förderung unter die 14 Nothelfer und hilft sinnigerweise bei Kopfschmerzen.

Fast nebenbei lässt Faußner wichtige Dinge einfließen, wie den Befund, dass Wibald unter der Pseudo-Autorenschaft Hrotsvitha von Gandersheim die passio Sancti Dionisii egregii martiris verfasste. Wie sich dies mit der von Tamerl vertretenen Auffassung verträgt, dass die Hrotsvitha von Caritas Pirkheimer stammt, arrangiert von einem, gar dem Wibald vergleichbaren Mann namens Konrad Pickel, genannt Celtis, diskutieren wir später. Zunächst bleibt zu vermuten, dass die beiden sozusagen im Kloster Emmeram zu Regensburg aufeinandertrafen: Celtis könnte dort Schriften der Wibald-Hrotsvith samt der zit. passio aufgefunden haben; denn Wibald hatte sich gen Regensburg gewandt, als er sich mit Suger überwarf.Dionysius sollte einer der Patrone neben St. Emmeram im gleichnamigen Kloster werden und hier für Wunder sorgen. Wibald schuf nun Texte, nach denen die Identität des Dionysius Areopagita mit dem Märtyrer in Paris (s.o.) nicht mehr aufrechterhalten wurde. Vor allem aber war Wibald bemüht, die von ihm begründete Vogtfreiheit des Besitzes von Saint-Denis weitgehend zu Fall zu bringen, indem nicht mehr Dagobert der Stifter der Basilika war, sondern die hl. Genovefa. Parallel hierzu war er bemüht, das Ansehen des Königsklosters St-Germain-des-Prés zu heben, um St-Denis in dessen Schatten stellen zu können.

Um St-Denis nun wirklich ins Mark zu treffen, setzte Wibald alles daran, St-Denis die Gebeine des heiligen Patrons literarisch zu entführen. So wollte er sie zunächst nach Gandersheim transferieren. Da aber dürfte die dortige Äbtissin Luitgard II. nicht mitgezogen haben. So kam es, dass sich Wibald mit Abt Engelfrid von St. Emmeram vor Regensburg (1129-1142) arrangierte. Das Ziel, dass die Übertragung der Gebeine von St-Denis nach Regensburg anerkannt werde, war zwar schwierig zu erreichen, aber nicht aussichtslos, wie die jahrhundertelange Diskussion darüber zeigt. So wurden zwei Translationsberichte gefertigt, die belegten, dass Dionysius nicht mehr in St-Denis sondern in St. Emmeram in corpore ruht. Noch in den dreißiger Jahren des 20. Jhs. wunderten sich Fachleute über diese “gänzlich unwahre Erzählung”.

Wibald aber war nicht nur Literat, er sorgte im Rahmen seiner Netzwerkstrategie auch mit bildender Kunst dafür, dass seinen literarischen Schöpfungen geglaubt wurde: [F 135 f]

“Und so ließen Wibald und Abt Engilfrid es sich auch nicht nehmen, zur Stützung der grotesken ‘Translation’ des hl. Dionysius von Saint-Denis nach St. Emmeram, in der Vorhalle zu St. Emmeram drei etwas über einen Meter hohe Steinplatten mit den Figuren Christus, Emmeram und Dionysius anzubringen, am Schemel Christi das Brustbild des Abtes Reginward mit der Umschrift:

Abba Reginwardus hoc fore iussit opus, [Abt Reginward gab den Auftrag zu diesem Werk] . . . Da durch die Wibaldsche Stifterinschrift die Entstehungszeit der hochbedeutenden Figuren unwiderlegbar feststeht, so kommt Wibald das Verdienst zu, für die Kunstgeschichte ‘die ältesten, bekannt gewordenen Steinbildwerke Süddeutschlands, die man dem romanischen Stil zuschreibt’, veranlaßt zu haben.”

Im Anhang 1 werden diese drei Steinfiguren eingehender gewürdigt.

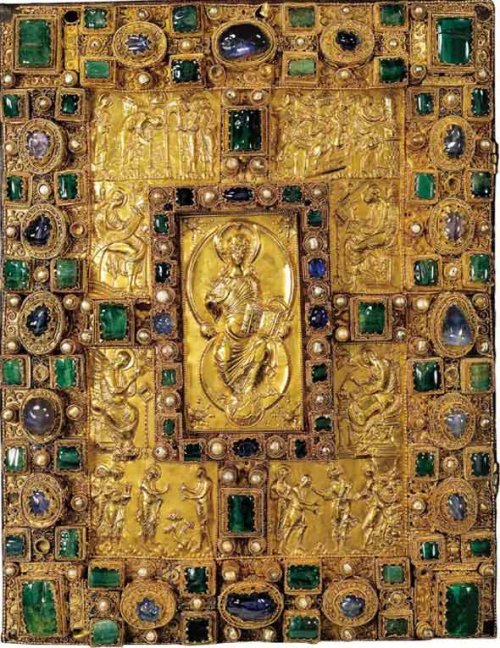

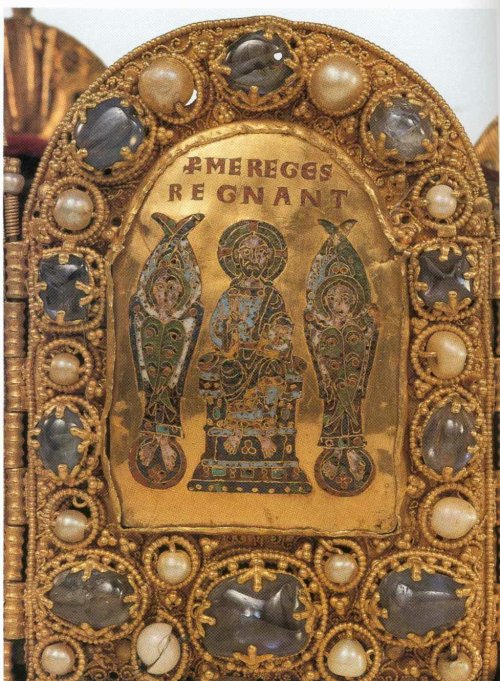

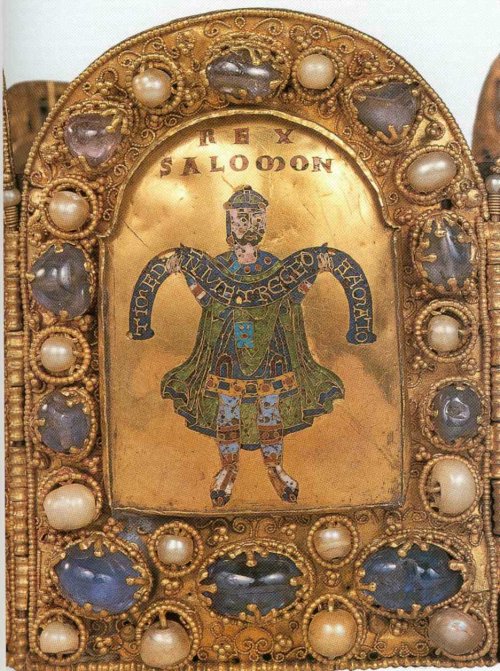

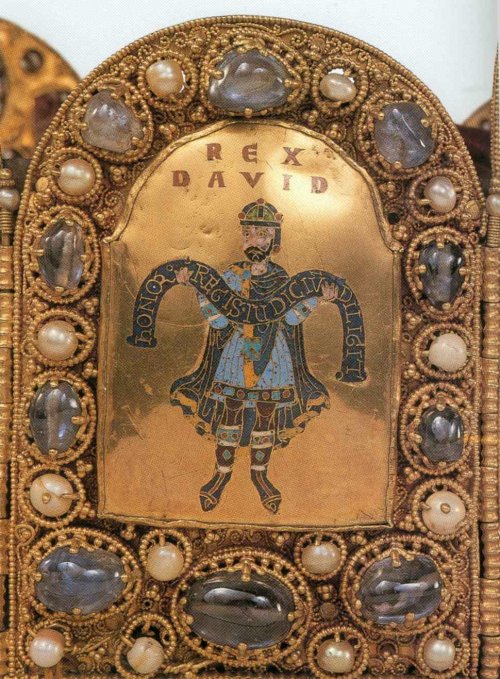

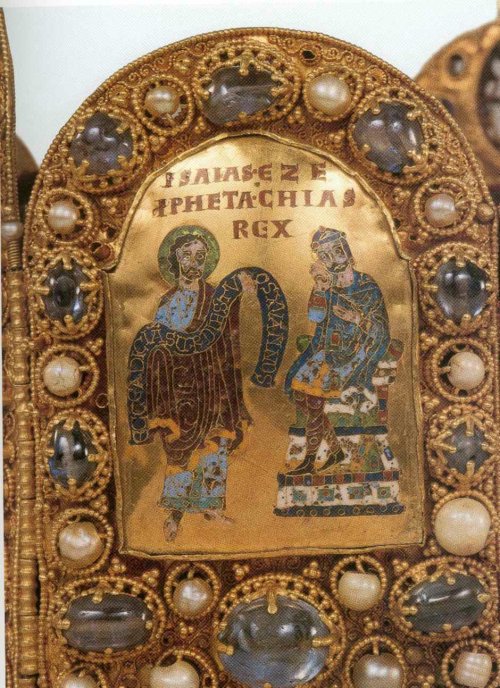

Wieder präsentiert Faußner fast beiläufig weitere Sensationen: So, dass die 28 Bronzeplatten von San Zeno vor Verona ursprünglich ein Auftrag Sugers für das nördliche Seitenportal des Neubaus in St-Denis waren. Auch der hochberühmte Codex Aureus war ein Auftrag von Suger an Wibald für St-Denis. Nach dem Zerwürfnis nahm ihm Wibald aus der Goldschmiedewerkstatt des Einbandes an sich und überließ ihn St. Emmeram. Heute zählt der prachtvoll verzierte Vorderdeckel zu den “wesentlichsten und kostbarsten Stücke[n] spätkarolingischer Goldschmiedekunst” [Schindler 90], die sich in bayerischen Klöstern erhalten haben. (Siehe hierzu Anhang 2). Die Kunstgeschichte datiert hier brav fantomzeitlich bzw. folgt unkritisch den Erkenntnissen der Historiker und kennt auch die Auftraggeber genau: [dazu Schindler 92]

“Der Codex aureus ist um 870 von den Brüdern Berengar und Liuthar für den König Karl den Kahlen in Reims geschrieben worden. König Arnulf hat ihn 893 nach St. Emmeram in Regensburg gebracht, in dessen Bibliothek er bis zur Säkularisation verblieben ist. Zu wenig beachtet werden meist die Stilunterschiede seiner Malerei und Goldschmiedearbeit. . .”

Bei diesen Geschichten aus dem Regensburger St. Emmeram sei der Leser auch daran erinnert, was Illig und Anwander an greifbaren Spuren im Boden aus der Fantomzeit dort gefunden haben, nämlich das Arno Schmidsche: NichtsNiemandNirgendsNie [Illig/Anwander S. 496-505].

Doch folgen wir dem rührigen Wibald weiter und betrachten seine Zusammenarbeit mit:

2. Erzbischof Albero von Trier (1131-1152)

In Hochform präsentiert sich Wibald in seiner Zusammenarbeit (und späterer Gegnerschaft) mit Erzbischof Albero und wieder wird es historisch wie kulturhistorisch interessant. Wir schildern hier die besonders markanten Ereignisse, von denen manche bis heute nachwirken.

Wibald gelingt 1139 die vielleicht politisch bedeutendste Leistung für Erzbischof Albero und die Trierer Kirche: er bewirkte, dass König Konrad III. die Reichsabtei St. Maximin vor Trier dem Bistum überließ. Darin lag aber auch schon der schnell keimende Same des Zwistes: denn Wibald hatte sich offensichtlich Hoffnungen auf den Abtsposten gemacht. Als sich diese nicht erfüllten, wurde Wibald zum erbittertsten Feind des Bischofs und es geschieht das, was sich in ähnlicher Form mit Abt Suger und St-Denis tat und in anderen Fällen wiederholen sollte.

So werden von uns nun jeweils Errichtung und Demontage der Wibaldschen Schöpfungen anhand der einzelnen Aktionen geschildert. Es beginnt mit dem zit. Kloster St. Maximin, das er dem Trierer Erzbischof wieder abzunehmen gedenkt: [F 138]

“Erwies Wibald mit Erfolg St. Maximin mit DD Merov. 33, Pip.36 und KdG. 226 als uraltes Eigenkloster der Trierer Kirche, auf ihrem Grund und Boden errichtet, so konzipierte er nun nach dem Zerwürfnis an die 60 [!] Urkunden von 20 Königen und Kaisern für St. Maximin und gegen die Domkirche.”

Hier scheint es uns als Vertreter der Fantomzeittheorie geboten, darauf hinzuweisen, dass (nicht nur) hier die Urkunden beider Parteiungen als Fälschungen erwiesen sind! Vermutet der Mensch bei Streitfällen des Alltages wie der Geschichte doch zunächst, dass einer der beiden Sachverhalte der Wahrheit entspricht, bzw. dass es einen “Guten” und einen “Bösen” geben muss und ein Richter oder die Forschung habe die Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Denkt man so bei Streitigkeiten die sich in der Fantomzeit zugetragen haben sollen, dann bleibt automatisch immer eine “Bestätigung” für die Existenz dieser Zeit, egal welcher Partei man nun Recht gibt. Da uns aber Wibald dank Faußner mit aller wünschenswerten Deutlichkeit zeigt, dass die Dokumente beider Seiten gefälscht sein können, wird die Fantomzeit nicht widerlegt, sondern bestätigt, da der ganze Streit eben erst Jahrhunderte später stattfand.

Besondere Beachtung verdienen nun die Wibaldschen Aktivitäten für ein besonders ehrwürdiges Kulturdenkmal:

Der Trierer Dom- und Reliquienschatz

“Die Dienstleistungen, die Wibald seinen Mitbrüdern im Herrn, den hohen geistlichen Herren, zu bieten hatte, beschränkten sich keineswegs auf die Urkundenfertigung, sondern umfaßten auch die Beschaffung hochwertigsten Kunsthandwerkes, wie von Prachtwerken der Buchmalerei, Elfenbeinplastik und Goldschmiedekunst, des Bronzegusses und der Freskomalerei, aber vor allem auch von literarisch abgedeckten hochkarätigen Reliquien, deren Besitz entscheidend honor et gloria, Rang und Ansehen einer Kirche mitbestimmte.

So beschaffte Wibald für Erzbischof Albero und die Trierer Domkirche die bis heute bedeutsamste Reliquie in deutschen Landen: den Heiligen Rock, zu dem 1996 zum dritten Mal im 20. Jahrhundert wieder abertausende gläubige Menschen nach Trier wallfahrteten. Und es war wohl vor allem Wibalds Idee, den Trierer Erzbischof Egbert (977-993) zum großen Kunstmäzen und Auftraggeber werden zu lassen, in dessen von ihm betreuten Werkstatt die Prachtstücke des Domschatzes, wie der Andreas-Tragaltar, die Hülse für den Kreuznagel und die Hülle für den Petrusstab entstanden.” [F 139]

Es folgen die schon geschilderten Wibaldschen Netzwerkmaßnahmen und Wibald erdichtet für Trier eine Doppelvita der Helena und des Agritius: [F 140]

“Mit der Doppelvita s. Helenae et s. Agritii hatte er die Grund- und Ausgangslage für den Reliquienschatz geschaffen. Für Kaiserinmutter Helena, Triers große getreue Tochter, war es selbstverständlich, als Patriarch Agritius vom Patriarchensitz Antiochien, der selbst älter war als Rom, nach Trier wechselte, eine hervorragende Kollektion von Reliquien zusammenzustellen und in einem Schrein [s. Anhang 3] dem abreisebereiten Patriarchen sub Christi testimonio anzuvertrauen, um ihn nach Trier zu verbringen.”

Zur Erinnerung: Helena ist die Mutter Konstantins des Großen, um 257 geboren, 336 gestorben, stammte aus einfachen Verhältnissen und war im Konkubinat mit Constantius I., dem Vater Konstantins, verbunden. Sie wurde durch ihren Sohn zum Christentum bekehrt und soll in Jerusalem das Kreuz Christi aufgefunden haben. Die Erzeugung Konstantins wird im Trierer Kaiserpalast gesehen und war Helena bei Wibald zunächst eine höchst ehrwürdige Kaiserinmutter, die dem Bistum den Großteil Triers vermachte, samt dem Kaiserpalast, der dann Bischofskirche wurde, so riss er sein kunstvoll errichtetes Legendengebäude nach dem Zerwürfnis wieder ein, u.a., indem er aus der edlen und bekehrten Kaisermutter Helena eine Lebedame werden ließ: [F 140]

“Dazu verfaßte er eine neue Vita s. Helenae, gewissermaßen eine Gegenvita, zu deren Autor er einen Mönch Altmann aus dem Kloster Hautevillers (D. Reims) macht und ihn im Vorwort versichern lässt, er sei von Erzbischof Hinkmar (845-882) angewiesen worden, die Vita zu verfassen und sich dazu um Nachrichten über Helena zu bemühen. Wibald legt es gezielt und geschickt darauf an, Altmanns Vita als die einzige Quelle für die Doppelvita erscheinen zu lassen, um damit deren inhaltlichen Abweichungen zu Erdichtungen und Fälschungen ihres Verfassers zu machen.”

Altmann weiß auch nichts zu berichten von einer Entsendung eines Patriarchen Agritius nach Trier, [F 141]

“sowenig wie über einen Trierer Bischof dieses Namens, geschweige denn über diesen als Überbringer eines Schreins Helenas mit Reliquien. Wohl aber hat Altmann Kenntnis erlangt von einem Schrein, den Helena für Trier bestimmte: In diesem befand sich aber außer Märtyrer-Reliquien nur das Abendmahlmesser des Herrn, eine Reliquie, die in Trier bereits verehrt wurde und dessen Besitz sich das Kloster St. Maximin [!] zur hohen Ehre anrechnet. Aber zu allem Unglück versank der Schrein dann auf seinem Transport bei einem Schiffbruch in dem Doubs bei Besancon und konnte erst viele Jahre später, und auch dann nur unter größten Schwierigkeiten, geborgen werden, worauf die Reliquien zum Teil nach Besancon gelangten.”

Man könnte sich fragen, was bewundernswerter an diesen Erfindungen ist: die Wibaldsche Perfidie oder die Wibaldsche Fantasie.

Die Forschung betrachtete nun die erste Vita gerade deshalb als nicht erfunden, weil eine Frau die Schenkung tätigte und nicht der Kaiser selbst, was doch viel zweckmäßiger für den Beschenkten sei. Dem hält Faußner natürlich zu recht [F 1986; 181] entgegen, dass es gerade umgekehrt ist: Aufgrund der (oben zit.) vor- und nachkonkordatlichen rechtlichen Gegebenheiten, hätte es weder vorher noch nachher eine Schenkung durch einen Mann geben können. Vor dem Konkordat nicht, weil der Kaiser kein Staatseigentum verschenken konnte, und nachher nicht, weil sonst die Schenkung Reichsgut und eben nicht Kirchengut geworden wäre. Also bleibt nur eine Frau als Spenderin übrig und das wird erst nach 1122 sinnvoll.

Aber der Virtuose Wibald konnte noch zulegen: zunächst lässt er in der zit. Doppelvita die Helena noch Gebeine des Apostels Matthias in Jerusalem finden und nach Trier in einen Schrein bringen. Und wie der Zufall so spielt: bei der Erbauung des neuen St. Euchariusklosters werden diese am 1. September 1127 wieder aufgefunden. So kommt Trier zum: [F 141]

“Ruhme des einzigen Apostelgrabes im nördlichen Europa. Literarisch wird dies mit einer Vita und einer Inventio s. Mathiae eines Mönches Lambertus aus Lüttich unterlegt.”

Nach dem Zerwürfnis konterkariert er diesen Ruhm für Trier, indem er die Materialien stattdessen in Goslar ankommen lässt, [F 141 f]

“dazu auch das Haupt des hl. Servatius, um der Gefahr zu begegnen, daß dieses mit dem Maastrichter Stift doch noch Albero anheimfalle. So ließ er diese Reliquien durch Kaiser Heinrich III. nach seiner Lieblingsgründung, dem Domstift St. Simon und Juda zu Goslar, verbracht haben.”

Wibald vernetzt das wieder mit Urkunden und Dokumenten, u.a. mit einem Chronicon S. Simonis et Iudae Goslariense. Auch gibt und nimmt er nach Faußner noch den Trierer Kreuznagel und im Falle St. Goar werden Pippin und Karl der Große bemüht. Zuerst wird eine Vita des hl. Goar verfasst: dieser gründet eine Mönchsgemeinschaft mit Grundeigentum, das Otto III. Trier überlässt. Dann aber: [F 144]

“Nach dem Zerwürfnis mit Albero lässt Wibald 765 Pippin cella sancti Goaris an das Kloster Prüm übertragen und dies Karl den Großen bestätigen.”

Und weil er nun die Trierer Bischöfe regelrecht hasst, unterstellt er mithilfe des hl. Goar dem Trierer Bischof Rusticus noch eine Sexaffäre. Das schadet dem aber nicht: im 14. Jh. wird er dennoch heiliggesprochen. – Es mag einem schwindlig werden ob dieses vielen Schwindels.

3. Bischof Embricho von Würzburg (1127-1146)

In Würzburg wiederholt sich der Vorgang von Trier in verkürzter Weise. Akt I: Wibald verschafft Würzburg Abteien und Reliquien. Dabei lässt er den Vertrauten Karls des Großen, Einhard, das Benediktinerkloster Seligenstadt a. Main gründen und dafür durch seinen Notar Ratleic die entsprechenden Reliquien in Rom direkt aus der Katakombe rauben. Diese Aktion minderte die Reputation des Einhard bei Historikern, aber sie war für Wibald notwendig, da durch diese Art der Beschaffung sichergestellt war, dass die Reliquien “echt” sind.

Aber nach dem üblichen Bruch – Akt II – mit Embricho gelingt es ihm “natürlich”, die von Ratleic gestohlenen hochwichtigen Reliquien dem Kloster Seligenstadt wieder “abzunehmen” und zwar mithilfe der Geschichte von der Translatio SS. Tiburtii, Marcellini et Petri ad S. Medardum: [F 148]

“Dieser ist zu entnehmen, daß ein Großteil der Reliquien, die Einhard in Rom durch seinen Sekretär Ratleic an sich gebracht hatte, diesem auf der Rückreise entwendet und in das Medarduskloster nach Soissons mit den Gebeinen des S. Tiburtius, die auch aus der Katakombe ‘inter duos lauros‘ kamen, verbracht wurden, wie ein Mönch des Klosters erzählte. Damit erlitten die Reliquien für Seligenstadt das nämliche Schicksal wie einst die im Schrein der hl. Helena für Trier: Sie kamen erst einmal am Bestimmungsort überhaupt nicht an, da sie unterwegs verloren gingen. Wibald arbeitete nicht ungern nach dem gleichen, verständlichen Strickmuster.”

Und er rehabilitiert Einhard, wobei offen bleiben mag, welche Beweggründe er sonst noch dafür hatte (s.u.): [F 148]

“Vor allem aber leistet Wibald Einhard gewissermaßen Wiedergutmachung dafür, seine Reputation für die Nachwelt durch die erdichtete römische Grabräuberei belastet zu haben, indem er ihn als Verfasser der Vita Karoli Magni, die er am Vorbild Suetons orientierte, zu höchstem Ruhm als Geschichtsschreiber gelangen lässt.”

Offen bleibt, ob Wibald hier den schon in der Geschichtsdichtung (wir sind im 12. Jh.) vorhandenen Einhard benutzt, oder ob er ihn gar selbst erfunden hat. Es bestätigt sich hier die Einschätzung Illigs [345 f; 375 f], dass Einhard ein Kind des 12. Jahrhunderts sein müsse. Auch würde sich mit der Formel: Wibald – der Verfasser der Vita Karoli Magni, ein altes Rätsel der Karlsforschung lösen, nämlich das, warum einerseits überliefert ist: Karl der Große habe seine Krönung schon 799 mit Papst Leo III. fest geplant, andererseits aber: Karl wäre zur Krönung fast gezwungen worden. Zumindest hätte er die Kirche an jenem Tag des Weihnachtsfestes 800 nicht betreten, wenn er die Absichten des Papstes im voraus gekannt hätte! Die zweite, deutlich antipäpstliche Fassung, stammt von Einhard und wäre somit hier als Werk eines Wibald zu deuten, der seinen antikurialen Affekten (s.u.) nachgibt, indem er den großen Karl als Gegner einer päpstlichen Kaiserkrönung darstellt.

Es bestätigt sich damit die Vermutung der Karlsskeptiker, dass der große Karl von zwei konkurrierenden Parteien aufgebaut und benutzt wurde: von der eben zitierten papstfeindlichen Gruppe, vertreten u.a. von Einhard/Wibald und klerikalen, romtreuen Kreisen. Zudem lässt sich mit Illigs Vermutungen [374 ff] wieder ein Bogen zu Abt Suger/Wibald und deren Fälschungen schlagen, wenn man konstatiert, dass Pseudo-Turpin ein Werk namens Historia Caroli Magni verfasste, der Einhards Karlsbiografie beigefügt ist; es hat sich immerhin in einem Konvolut in St-Denis erhalten! Den mit Einhard/Wibald zusammenhängenden Fäden und Verwicklungen wird noch nachzugehen sein: zunächst verdanken wir hier Faussner wichtige Erklärungsansätze zum Fänomen Einhard-Großkarl, dank der Klärung des Fänomens Wibald.

4. Die Bischöfe Hartmann von Brixen (1140-1164),

Walter von Augsburg (1133-1152) und

Burchard von Straßburg (1141-1162)

“Wibald lieferte zunächst Hartmann den urkundlichen Nachweis, daß Disentis seit alters ein Brixener Eigenkloster ist, und Walter, daß Benediktbeuern ein Augsburger Eigenkloster, und dann nach dem Zerwürfnis, daß die beiden Klöster stets Reichsabteien waren und auch blieben.” [F 148]

Ähnliches passiert mit Burchard von Straßburg: Wibald gibt und nimmt in bekannter Manier.

5. Für und wider die Römische Kurie

Auch hier das Wechselspiel von Gunst und Hass: zunächst wird das sog. Privilegium Ottonianum zugunsten der Römischen Kirche verfasst. Es ist eine Zusammenstellung früherer “Schenkungen” an die Kirche von Pippin und Karl dem Großen mit dem beträchtlichen Umfang u.a.: [F 150]

“Stadt und Dukat von Rom, Stadt und Exarchat von Ravenna mit der Emilia, die Pentapolis und die Sabina, die Herzogtümer Spoleto und Benevent mit Patrimonien im südlichen Italien samt den Städten Neapel, Gaeta und Fondi.”

In der Geschichtsforschung gilt das Ottonianum als eine der wirkungsvollsten, wiewohl widersprüchlichsten und umstrittensten Urkunden des Mittelalters. Als es im Zusammenhang mit Trier zum Hasse Wibalds auf Papst Innozenz II. kam, versuchte Wibald, “ein Ottonianum” für die Römische Kirche wieder zu entwerten. Er lässt Kaiser Otto III. eine Urkunde ausfertigen, in der die Constantinische Schenkung als Lügengespinst bezeichnet wird und dass ebenso Lüge sei, dass ein gewisser Karl (der Große) dem hl. Petrus Staatsgebiet geschenkt habe, da Karl selbst nichts habe rechtsverbindlich schenken können!

Hrotsvitha von Gandersheim. Die Taten Ottos I.

Hrotsvitha von Gandersheim ist Lesern der Zeitensprünge bekannt, dank ihrer Entmystifizierung durch Alfred Tamerl. Dieser wies nach, wie oben kurz erwähnt, dass die Dramen der Dame (sie stehen literaturwissenschaftlich gesehen ebenso einsam im 10. Jh., wie baugeschichtlich gesehen die Pfalzkapelle von Großkarl im späten 8. Jh.), nicht von einer Autorin des 10. Jhs. stammen können. Nach ihm wurden z.B. die Dramen von der Nonne und späteren Äbtissin eines Nürnberger Frauenklosters Caritas Pirkheimer um 1500 verfasst; ihr Bruder war Willibald Pirkheimer, der zum Kreis der Nürnberger Humanisten um Dürer und Conrad Celtis zählt. Dieser hatte offensichtlich das Arrangement vorgenommen und so ergibt sich – die Mitautorschaft Wibalds einmal unterstellt – folgendes Szenario: Celtis “entdeckte” Schriften der Wibald-Hrotsvitha, wie z.B. die passio Sancti Dionisii egregii martiris, im Kloster St. Emmeram zu Regensburg, ergänzte sie mit den Werken der Caritas und vielleicht mit solchen aus eigener Hand und ließ sie in Druck gehen. Die heute in München in der Bayerischen Staatsbibliothek aufbewahrte Handschrift muss weder als eine des 10. Jhs., noch als eine des 12. Jhs. gesehen werden. Celtis jedenfalls näherte sich dieser Schrift nicht unbedingt mit Ehrfurcht: [Tamerl 130].

“Er radierte, er überschrieb Wörter, verbesserte nach Gutdünken, als handle es sich um eine fehlerhafte Schülerarbeit – und das in einer [angeblichen] Handschrift des 10. Jahrhunderts, die nicht einmal ihm gehörte, für deren Entlehnung das Stift von St. Emmeram einen schriftlichen Beleg ausstellte!” […]

“Daß Celtis so viele Jahre nach der Auffindung des Kodex, kurz vor seiner Drucklegung, an dem Text herumkorrigierte, scheint zweierlei nahezulegen: Der Text stammt nicht aus seiner Feder, und er wurde erst zwischen dem Zeitpunkt der angeblichen Auffindung (1492 oder 1493) und 1501, der Zeit der Drucklegung, in seine endgültige Fassung gebracht.”

Doch zurück zu Wibald: Er dichtet Otto I. zu Ehren ein Epos in 1517 Versen unter der Autorschaft Hrotsvitha von Gandersheim. Hier findet die Kaiserkrönung Otto I. von 962 großen Raum. Um den Anschein der “Echtheit” zu steigern, umrankt er – wie gehabt – dieses Epos mit weiteren Erfindungen, mit der gewünschten Wirkung bis heutzutage: [F 154 f]

“In der Zeit der Verbundenheit mit Erzbischof Albero und der Römischen Kurie, in der Wibald das Ottonianum für diese verfertigte, verfaßte er zur Verherrlichung Ottos I. und seiner Kaiserkrönung ein Epos in 1517 Versen unter dem Pseudonym Hrotsvitha von Gandersheim, dem er zwei Prologe voranstellte, den zweiten gerichtet an Sohn Otto nach dessen Kaiserkrönung 967. Um der Schrift die gewünschte Authentizität zu verschaffen, ergibt sich aus der Präfation, daß Hrotsvitha von ihrer Äbtissin Gerberga von Gandersheim, einer Nichte Kaiser Ottos, Tochter seines Bruders Heinrich, Herzog von Bayern, aufgefordert wurde, die Taten des Kaisers in einem Epos darzustellen. Dazu läßt Wibald die Verfasserin über die Schwierigkeiten klagen, die sie bei der Beschaffung des Materials zu überwinden hatte: ‘Mir boten sich nämlich keine älteren Chronikfunde, noch gab mir jemand genaue mündliche Kunde. Ich ging wie einer, der ohne führende Hand durch einen großen Wald geht, der ihm unbekannt.’ Und sie endet mit der Widmung: ‘Euch und Eurem Vertrauten, dem Erzbischof Wilhelm, dem Ihr diesen unbeholfenen Versuch wollet zeigen, sei er zu eigen.’ Damit hat bis heute niemand Veranlassung gehabt, an der Authentizität zu zweifeln.

Nach dem Zerwürfnis mit Erzbischof Albero und der Römischen Kurie war es für Wibald ein selbstverständliches Anliegen, einen Gegenschrift gegen Hrotsviths Gesta Oddonis mit der Verherrlichung der päpstlichen Kaiserkrönung der beiden Ottonen zu verfassen. Aber die große Schwierigkeit war, wie er ja Hrotsvitha bereits bewegt beklagen ließ, das weitgehende Fehlen von Quellen zur Ottonenzeit, die sich mehr oder weniger neben der Annalistik auf die Fortsetzung der Chronik Reginos von Prüm durch Adalbert von Weißenburg bis 967 und die Geschichtsschreibung Liutprands von Cremona beschränkten. Da kam nun Wibald ein großer Glücksfall zu Hilfe:

Frutolfs Weltchronik“

Nach Faußner stellt Bischof Egilbert von Bamberg anfangs der 40er Wibald Frutolfs Weltchronik zur Verfügung, die im Kloster Michelsberg verwahrt wurde. [F 156]

“Mit Frutolfs Chronik hatte Wibald das Unterlagenmaterial für die frühe Ottonenzeit, das ihm bisher fehlte.”

Wibald verfasst nun unter dem Namen eines Corveyer Mönches namens Widukind eine Sachsengeschichte in drei Büchern: [F 156 f]

“Dazu läßt Wibald an einer Reihe von Stellen durchblicken, daß Widukind noch bei Lebzeiten Kaiser Ottos schrieb. Um die Datierung aber noch weiter abzusichern, erhielt jedes der drei Bücher als Vorrede eine Widmungsadresse an Ottos des Großen Tochter Mathilde, die 966 als etwa Elfjährige Äbtissin von Quedlinburg wurde, so wie der zweite Prolog von Hrotsviths Gesta an deren Bruder Otto gerichtet war. Mit dieser Datierung, die noch niemals angezweifelt wurde, erreichte Wibald, daß er in seiner Sachsengeschichte des Widukind von Corvey Thietmars und Frutolfs Chroniken ausschreiben konnte und dabei Widukind für die Geschichtswissenschaft zum Ausgeschriebenen wurde.”

Entscheidend für Wibald war, dass in dieser Sachsengeschichte des Widukind der Papst und die Kaiserkrönung Ottos I. durch den Papst mit keinem Wort erwähnt werden, ebenso nicht die päpstliche Krönung Karls des Großen!

Bei Tamerl [18 f] ist auch nachzulesen, dass die Fachwelt die Zusammenhänge zwischen der gesta oddonis und der Sachsengeschichte des Widukind kontrovers diskutiert hat: eine Gruppe war der Meinung, Hrotsvitha habe von Widukind abgeschrieben, eine andere vertrat die Gegenmeinung: Hrotsvitha gebühre der Vorrang, denn Widukind habe ihre Schriften als Vorlage benutzt. Nun wäre des Rätsels plausible Lösung, dass beide Texte aus eine Hand geflossen sind: Wibald war der Autor unter zuhilfenahme von Frutolfs Weltchronik.

Neben Widukinds Sachsengeschichte verfasste Wibald noch die Vita Brunonis, die ebenfalls heute noch als zeitgenössisches Quellenwerk des 10. Jhs. gilt. Der darin waltende Kölner Erzbischof Bruno wird von Wibald zum moralischen Gegenpart des verhassten, machtbesessenen Bischofs Albero von Trier aufgebaut.

IV Wibald von Stablo, das anonyme Phänomen

Dazu Faussner: [F 168]

“Das Phänomen, daß ein Abt Wibald von Stablo auf den Gedanken kommen konnte, staatskirchliche Probleme von Reichskirchen im Geiste der gregorianischen libertas ecclesiae mit der Erfindung von Urkunden von Königen und Kaisern der letzten fünf Jahrhunderte zu lösen, hatte aus meiner Sicht:

1. Die drei entscheidenden Voraussetzungen”

Drei Voraussetzungen mussten danach zusammentreffen, um das Fänomen Wibald entstehen zu lassen:

- die schlechten allgemeinen und speziellen Geschichtskenntnisse seiner mittelalterlichen Zeitgenossen;

- die nachkonkordatliche rechtliche Situation, die die Erfindung von Königsurkunden erst jetzt sinnvoll machte und

- der

“Zeitgeist in den ersten Jahrzehnten nach dem Investiturstreit, in dem sich die beiden höchsten Autoritäten auf Erden durch ihre intellektuellen Pamphletisten gegenseitig so herabwürdigten, daß darüber die überkommene Wert- und Rechtsordnung zusammenbrach, und dies beim Volk eine Sehnen und Suchen nach der alten, heilen, redlichen Welt der Würde und des Rechtes auslöste, wie es sich diese zu Zeiten des großen Kaiser Karls vorstellte, bei den Gregorianern aber das Streben, über die libertas ecclesiae einer hierokratischen Weltordnung näherzukommen.” [F 169]

2. Wibald, der Konsulent und Lobbyist

Das “Filzfänomen” Wibald, wie es sich im Fall Cambrai nochmals darstellte [F 174 f], fand mit der Herrschaft Friedrich Barbarossas sein Ende.

3. Übersicht über die Wibaldschen Königsurkunden bis Lothar III.

| FRANKREICH | |

| REIMS | |

| Reims | 19 |

| Soissons | 18 |

| Beauvais | 14 |

| Noyon | 4 |

| Tournai | 17 |

| Senlis | 1 |

| Arras | 4 |

| Thérouanne | 19 |

| Amiens | 26 |

| Châlons | 32 |

| Laon | 2 |

| Summe | 156 |

| ROUEN | |

| Rouen | 13 |

| Sees | 1 |

| Summe | 14 |

| SENS | |

| Sens | 20 |

| Orléans | 28 |

| Chartres | 4 |

| Paris und St-Denis | 238 |

| Meaux | 3 |

| Troyes | 14 |

| Auxerre | 27 |

| Nevers | 12 |

| Summe | 346 |

| TOURS | |

| Tours | 63 |

| Angers | 36 |

| Le Mans | 63 |

| Nantes | 8 |

| St-Malo | 1 |

| Summe | 171 |

| BOURGES | |

| Bourges | 5 |

| Limoges | 22 |

| Clermont | 5 |

| Le Puy | 7 |

| Albi | 2 |

| Rodez | 5 |

| Cahors | 2 |

| Summe | 48 |

| BORDEAUX | |

| Bordeaux | 2 |

| Poitiers | 24 |

| Angoulême | 1 |

| Summe | 27 |

| NARBONNE | |

| Narbonne | 23 |

| Carcassonne | 35 |

| Elne | 20 |

| Toulouse | 4 |

| Agde | 3 |

| Béziers | 7 |

| Maguelone | 21 |

| Nimes | 4 |

| Uzès | 2 |

| Summe | 119 |

| TARRAGONA | |

| Gerona | 22 |

| Seo de Urgel | 8 |

| Barcelona | 4 |

| Summe | 34 |

| FRANKREICH insgesamt: | |

| Reims | 156 |

| Rouen | 14 |

| Sens | 346 |

| Tours | 171 |

| Bourges | 48 |

| Bordeaux | 27 |

| Narbonne | 119 |

| Tarragona | 34 |

| Summe Frankreich | 915 |

| BURGUND | |

| ARLES | |

| Arles | 5 |

| Marseille | 8 |

| Avignon | 8 |

| Orange | 1 |

| St-Paul | 5 |

| Summe | 27 |

| AIX | |

| Aix | 1 |

| Sisteron | 1 |

| Summe | 2 |

| VIENNE | |

| Vienne | 53 |

| Grenoble | 1 |

| Valence | 2 |

| Viviers | 6 |

| Summe | 62 |

| LYON | |

| Lyon | 47 |

| Mâcon | 39 |

| Chalon | 23 |

| Autun | 36 |

| Langres | 40 |

| Summe | 185 |

| TARENTAISE | |

| Tarentaise | 1 |

| Sitten | 8 |

| Summe | 9 |

| BESANCON | |

| Besancon | 17 |

| Basel | 58 |

| Lausanne | 31 |

| Summe | 106 |

| BURGUND insgesamt: | |

| Arles | 27 |

| Aix | 2 |

| Vienne | 62 |

| Lyon | 185 |

| Tarrentaise | 9 |

| Besancon | 106 |

| Summe Burgund | 391 |

| DEUTSCHES REICH | |

| TRIER | |

| Trier | 245 |

| Metz | 71 |

| Toul | 51 |

| Verdun | 39 |

| Summe | 406 |

| REIMS | |

| Cambrai | 63 |

| KÖLN | |

| Köln | 94 |

| Lüttich | 186 |

| Utrecht | 74 |

| Minden | 31 |

| Münster | 8 |

| Osnabrück | 30 |

| Summe | 423 |

| BREMEN-HAMBURG | |

| Bremen | 41 |

| Bistümer | 2 |

| Summe | 43 |

| MAINZ | |

| Mainz | 273 |

| Worms | 80 |

| Speyer | 96 |

| Straßburg | 104 |

| Konstanz | 248 |

| Chur | 66 |

| Augsburg | 31 |

| Eichstätt | 47 |

| Bamberg | 144 |

| Würzburg | 192 |

| Halberstadt | 96 |

| Hildesheim | 90 |

| Verden | 27 |

| Paderborn | 140 |

| Olmütz | |

| Summe | 1635 |

| MAGDEBURG | |

| Magdeburg | 158 |

| Havelberg | 1 |

| Brandenburg | 3 |

| Meissen | 30 |

| Merseburg | 33 |

| Naumburg | 28 |

| Summe | 253 |

| SALZBURG | |

| Salzburg | 97 |

| Gurk | 15 |

| Passau | 149 |

| Regensburg | 109 |

| Freising | 66 |

| Brixen | 40 |

| Summe | 476 |

| AQUILEJA | |

| Trient | 2 |

| DEUTSCHES REICH insgesamt | |

| Trier | 406 |

| Reims | 63 |

| Köln | 423 |

| Bremen-Hamburg | 43 |

| Mainz | 1635 |

| Magdeburg | 253 |

| Salzburg | 476 |

| Aquileja | 2 |

| Summe Deutsches Reich | 3301 |

| ITALIEN | |

| AQUILEJA | |

| Aquileja | 52 |

| Triest | 5 |

| Capodistria | 2 |

| Cittanova | 2 |

| Parenzo | 4 |

| Belluno | 6 |

| Ceneda | 5 |

| Concordia | 8 |

| Treviso | 38 |

| Padua | 24 |

| Vicenza | 9 |

| Verona | 77 |

| Mantua | 26 |

| Como | 36 |

| Summe | 294 |

| GRADO | |

| Grado | 3 |

| Venedig | 34 |

| Summe | 37 |

| MAILAND | |

| Mailand | 33 |

| Turin | 11 |

| Ivrea | 18 |

| Asti | 20 |

| Novara | 25 |

| Vercelli | 37 |

| Pavia | 106 |

| Bergamo | 33 |

| Brescia | 54 |

| Lodi | 5 |

| Cremona | 55 |

| Tortona | 5 |

| Acqui | 6 |

| Savona | 4 |

| Summe | 412 |

| GENUA | |

| Genua | 1 |

| Brugnato | 4 |

| Bobbio | 24 |

| Summe | 29 |

| RAVENNA | |

| Ravenna | 27 |

| Adria | 2 |

| Ferrara | 4 |

| Comacchio | 13 |

| Bologna | 10 |

| Imola | 2 |

| Forlimpopoli | 1 |

| Faenza | 1 |

| Modena | 48 |

| Reggio | 39 |

| Parma | 64 |

| Piacenza | 94 |

| Summe | 305 |

| ROM | |

| Lucca | 34 |

| Luni | 4 |

| Pisa | 13 |

| Pistoia | 7 |

| Florenz | 22 |

| Fiesole | 8 |

| Arezzo | 60 |

| Siena | 3 |

| Volterra | 13 |

| Chiusi | 26 |

| Summe | 190 |

| Camerino | 1 |

| Foligno | 1 |

| Fermo | 5 |

| Ascoli Piceno | 6 |

| Penne | 19 |

| Chieti | 1 |

| Summe | 33 |

| Rimini | 1 |

| Fano | 1 |

| Massa Marittima | 2 |

| Viterbo | 1 |

| Narni | 1 |

| Perugia | 2 |

| Citta di Castello | 8 |

| Benevent | 10 |

| Summe | 26 |

| Rom | 2 |

| Subiaco | 3 |

| Farfa | 62 |

| Montecassino | 36 |

| Barrea | 6 |

| Isernia | 27 |

| Summe | 136 |

| Regnum Normannorum | |

| Casterta | 1 |

| Salerno | 3 |

| Capua | 1 |

| Melfi | 4 |

| Summe | 9 |

| Summe Rom | 394 |

| ITALIEN Insgesamt: | |

| Aquileja | 294 |

| Grado | 37 |

| Mailand | 412 |

| Genua | 29 |

| Ravenna | 305 |

| Rom | 394 |

| Summe | 1471 |

| SUMMA SUMMARUM | |

| Frankreich | 915 |

| Burgund | 391 |

| Deutsches Reich | 3301 |

| Italien | 1471 |

| Gesamtsumme | 6078 |

4. Der geringe zeitgenössische Erfolg und seine Gründe

Die sechstausend Urkunden Wibalds hatten wenig zeitgenössischen Erfolg. Manchmal wurde ihr überraschendes Auftauchen misstrauisch betrachtet und Wibald erlangte unter Lothars III. allmächtigem Erzkanzler Adalbert (-1137) keine einzige Bestätigung. Auch war ein Mangel, dass er nicht für die Institutionen schrieb, sondern für bestimmte Personen wie z.B. Bischöfe (starben diese, wanderten die Urkunden in die Truhe). Auch musste der jeweilige Reichskanzler mitziehen usw.

Aber gerade ihre allgemein schlechte Durchsetzung führte dazu, dass sie aufbewahrt wurden, im Gegensatz zu Urkunden, deren Regelungen in der Praxis bereits unanfechtbar waren und daher nicht weiter mehr aufbewahrt werden mussten. Vor Wibald bzw. vor dem 12. Jh. gibt es laut Faußner daher auch keine kopial überlieferte Königsurkunde: [F 195]